弊所ホームページにてお知らせをしておりましたが、

代表・平山剛は慶應義塾大学総合政策学部にて下記講義をおこなっておりました。

・企業法(会社法)(2015, 2016)

・企業法演習 (2017)

これらの90分に及ぶ授業内容を

なんと、こちらのブログでもお伝えすることとなりました。

「学生時代にこんな授業とってた」

「これまで学ぶ機会がなかったな」

「知識として学んでみたいかも」

そんな気持ちをお持ちの方にぜひ、楽しんでお付き合いいただければ幸いです。

<記事内の色分けについて>

●オレンジ

講義中、学生の方々に言葉の意味・意義に関する質問を投げかけています。

視野を広げてくれる回答も多いかと思いますので、ぜひご参照ください。

●ブルー

講義の本軸に加え、ポイントや補足として平山がお話した内容になります。

多少口語的ですが、“授業”の臨場感を味わっていただければと思います。

第1回:会社の構成、基本構造

【企業法(会社法)とは?】

まず、そもそも企業とは何だろうか。

会社との違いは何か。

『企業は経済活動をするためにあって、会社は利益を生むためのもの。』?

『我々が生活していく上で必要な財やサービスを提供してくれるところ』?

そんな考え方もあるかもしれない。

※「企業法」という法律があるわけではなく、

会社法も、数多くある企業に関する法律のうちのひとつ。

会社法、商法、金融商品取引法などを、まとめて企業法と呼ぶ。

講学上の回答だと、企業とは

①「現代の経済システムの中で、経済活動を行う主体」で、

②「計画的・継続的に利益を取得して企業の構成員に

分配することを目的とするもの」である。

※講学上の概念=法律学を研究する上で用いられる用語であって、

法令上用いられる用語ではないもの。

⇩意味を理解するため

「現代の経済システムの中で、経済活動を行う主体」の言葉を分けて考えてみる。

- この「主体」とは何を指すのか。

- 「会社」というものは存在するのか。

実際あるから存在するが、何が「会社」? - 「会社」と「人」では何が違うのか。

『会社は組織、人は人間』?

『会社は構成員が同じ目的をもって利益のために動く団体、人は個人』? - じゃあ、そもそも「人」とは何なのか。

『人間が社会で生活していれば人。

社会とは、人間が中心になって作り上げたコミュニティ。』?

⇒このように、ひとつひとつ”当たり前に思っている言葉”の意味を考える作業も

法的思考には必要となってくる。

———

【法人と法人格】

企業に関連して「法人」「法人格」という言葉がある。

ここで考えたいのは、

・「法人」、「法人格」という言葉の意味

・「人」の人格と「法人」の人格の違い

『目的が違う』?

・そもそも「人権」とは何か

基本的人権で考えられるのは

『生存権(憲法25条)、教育を受ける権利、表現の自由など』?

⇩

「人権」とは主に基本的人権である。

これは国家から侵害されないために憲法上尊重されている権利のこと。

自然権的性質が強く、

法に与えられたのではなく、生まれながらにもっている権利(という説)である。

※人権は自然権の代表的なもの

⇩そこで浮かぶ疑問

- 法人(会社)は「人」の権利をもてるのか?認めるべき?

『認められているけど、制限されていそう』? - また、物や動物はどうだろうか?

『必要ない』?『認められてもいいのでは』?

⇩以下の環境訴訟を確認

| オオヒシクイ訴訟(東京高等裁判所判決 平成8年4月23日)

「本件は、オオヒシクイ個体群を茨城県の住民であるとして、その名において、地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき、同県に代位し、知事である被控訴人に対し、被控訴人はオオヒシクイ個体群の越冬地全域を鳥獣保護区に指定しなかったことにより同県の威信を著しく損なわせ、重要な自然環境の要素にして重要な文化的財産を損傷させたとして、不法行為による損害の一部2257万2000円を同県に賠償するよう求めた事案の控訴審である。 |

| 《解説》 わが国の民訴法の教科書及び注釈書等で自然物の当事者能力について触れたものはないようである。これに対し、アメリカにおいては、かつて奴隷等が物とみなされていたが、後に人格を認められたのと同様、自然物にも当事者能力を認めるべきであるとの学説が存し、動物の名で提起される訴訟もある。 良く知られているのは、ハワイ島のパリラ鳥(ミツドリの一種)を原告とする訴訟であるが、その訴状においてはパリラの近友(後見人)として、シエラ・クラブ等の環境保護団体が付いており、判決においては、環境保護団体三者及び自然人一人の当事者能力についてのみ言及されているものである(なお、合衆国法典16編1540条は、この種の訴訟について民衆訴訟を許容している)。 この種の野生動植物を原告とする訴訟は各地に少なからずあるようであり、本判決が「当事者能力の概念は、時代や国により相違がある」と述べた部分を評価する向き(平8・10・14付東京新聞。なお、平9・6・8付朝日新聞社説参照)もあるので、当然の結論ではあろうが、これを紹介する。 (判例タイムズ957号194頁より引用) |

つまり、動物に権利は認められなかった。(他にもアマミノクロウサギ訴訟の例)

※法律上、動物は「モノ」として扱われる。傷つければ「器物損壊罪」。

では会社も同じ扱いになるのか?

⇩

法人には、

持つべき・持たざるべき権利、持つことができる・できない権利が存在する。

⇒「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の

□範囲内において、権利を有し、義務を負う。」(民法34条)

※定款=法人の基本的なルールを定めたもの

———

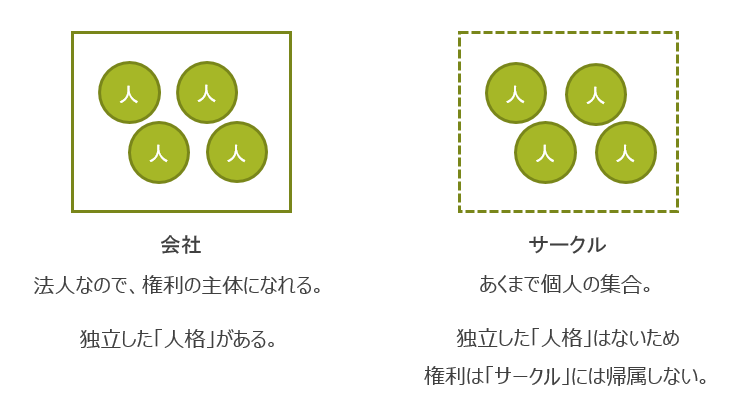

ここで、学生生活において身近な「人の集まり」であるサークルを例にとり、

会社との違いを確認していきたい。

サークルは「組合」という概念に近い。

| 会社(法人) | サークル(組合) | ||

| 民法34条 (法人の能力) |

法人は、法令の規則に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負う。 | 民法667条 (組合契約) |

1 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。 |

| 会社法3条 (法人格) |

会社は、法人とする。 | 民法668条 (組合財産の共有) |

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 |

たとえば財産であれば「組合」として単独で所有するのではなく、

「総組合員」という人の集まりで共有するのである。

単なる人の集まりか、それを超えての「人格」が認められているか、が異なる点。

⇒会社とは、

⇒法によって認められた瞬間に「人の集まり」を超えて「人格」が認められる。

⇒法律で“会社”として認められていない限りは、所詮「人の集合体」でしかない!

| <例外> 「法人」でなくても、一定の場合には ある程度の「法人格」類似の人格を有しての行為ができる。 ※「権利能力なき社団」というものもある

●民事訴訟法29条(法人ではない社団等の当事者能力) ⇧この条件を満たせば、サークルでも訴えを起こすことができる! 以下該当例⇩ ・NHK(日本放送協会) ・コープ(消費生活協同組合) |