もし、自分の知られたくない秘密が、インターネット上に公表された場合

個人のプライバシーに属する事実であることを理由に、その不名誉な検索結果を削除するようウェブ事業者に求めることができるのでしょうか・・・?

今も昔も、恋についての話題が人の関心を集めるのは、世の常。

このブログで紹介している小倉百人一首も、

100首中なんと半数近くの43首が恋の歌となります。

それにしても、恋の噂というものは

恐ろしいほど瞬く間に広まってしまうもの。。

あたかも、水面に落とした一滴の水が

小さな漣を立てながら、どこまでも果てしなく広がっていくかのよう。。

世間に名前を知られる人の恋の噂ともなれば

広まる勢いも、加速する一方ではないでしょうか。

しかし、そうして広まった恋の噂とは、時に

当事者の名前や評判を大きく傷つけてしまうこともあります。

そこで、本日ご紹介する歌は…

| 【本日の歌】

「恨みわび ほさぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ」 相模 「うらみわび ほさぬそでだにあるものを こひにくちなん(む) なこそお(を)しけれ」 さがみ |

小倉百人一首 100首のうち65首目、

平安後期の女流歌人、相模による歌となります。

| 「あなたの冷たさを恨み続け、もう恨む気力も失った末に 涙に濡れて、乾くこともなくなった、この着物の袖ですら惜しいのに ましてや、この恋が世間に知られてしまうことで私の名が朽ちてしまうとは なんとも惜しいことです。」 |

この歌は、女性が実際に恋人に送るために詠んだ歌ではなく、

予め用意された「お題」にそって歌を詠む

「題詠」(だいえい)

という詠み方で詠まれています。

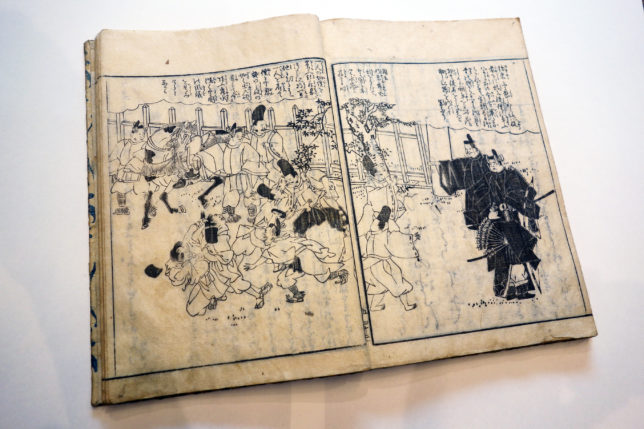

平安時代には、身分の高い貴族が、時に客人を招待し、用意した「お題」に沿って招待客に即興で歌を詠んでもらうという会を催すことがありました。

これが、「歌会」といわれる催しです。

平安時代の歌会においては、誰が優れた歌を詠めるか

勝敗をつけて競わせることがありました。

実際に、歌会で優れた歌を詠むことができた者には褒美が与えられることもあり、

また、高位の貴族の目に留まって、出世のチャンスとなることもありましたので、「歌を上手に詠む」ということは、平安時代の貴族にとって、人生を左右しかねない非常に重要なことだったのです。

その年の始めにおこなわれる歌会は、「歌会始」と言われ、

現在でも毎年新年になると、宮中「松の間」において「歌会始の儀」がおこなわれておりますので、御存知の方もいらっしゃることでしょう。

ちなみに、今年2020年、令和初の歌会始のお題は「望」。

令和3年のお題は、既に「実」と決定したそうです。

現在では皇族のみならず、広く国民からも和歌を募集し、著名な歌人たちからなる選者により「選歌」がおこなわれているとのこと。

平安時代から続くといわれる長い歴史のあるこの催し、皆さまも、是非応募されてみてはいかがでしょうか?

相模(さがみ)生没年不詳(998?-1061頃?)

相模は10代の頃、橘則長(たちばなののりなが・清少納言と橘則光の息子)と結婚しましたが、やがて離婚。

その後、20代前半の頃、大江公資(おおえのきみより)と結婚し、

夫の任国の相模国(さがみのくに)に随行します。

そこで4年間過ごしたことで、以降「相模」との女房名(仕事上の呼び名)で呼ばれるようになります。

しかし、あろうことか夫・公資は相模の国で他の女性と浮気してしまいます。

結局、相模の2度目のこの結婚生活も、残念ながら僅か5年で破綻となってしまいました。。

本日ご紹介する、こちらの歌

| 「恨みわび ほさぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ」 |

この歌には、相模自身の

恋にまつわる様々な悩みや苦しみが込められているようでなりません。

相模国とは、今で言うと箱根を越えてすぐの、

小田原や海老名の辺りといわれています。

当時、文化の中心であった京都で、一流の歌人たちと関わりながら、

自身も優れた歌人と讃えられ、日々華やかな生活をしていた相模にとって

夫に随行しての相模行きは、相当に不本意なものだったことでしょう。

相模国から京に戻った後、相模は天皇の皇女に女房として仕えることになったものの、ここで付けられた女房名は、なんと嘗ての夫の任国「相模」でした。

元夫にまつわる名前で、日々呼ばれ続けることになるとは

何とも悲しい話ではないでしょうか。。

この後、相模は

これまでの結婚生活の恨みつらみを100首の歌に詠み

箱根権現に奉納しています。

これに対し、「権現からの返歌」と称する100首の歌が相模に送られ

(この100首を詠んだのが誰なのかは今なお不明だそう。。)

相模は、これに対する返歌として

更に100首の歌を詠み、後世に数多くの歌を残した、、

というのですから、人生とはどう転ぶか分からないものですね。

しかし、またそれも、人生の面白さなのかもしれません。

この歌で相模が危惧したように、もし自分の悪い噂が広まってしまったら、

誰もが、一刻も早く、その噂が忘れ去られることを願うことでしょう。

「人の噂も75日」という言葉がありますが

現代において、この言葉はどれだけ意味を持っているでしょうか。

平安時代と現代とでは、情報の流通方法も、そのスピードも全く異なります。

現代では、秘密にしておきたい個人の情報が

インターネットを通じ、一瞬にして世界中に拡散されてしまいます。

昨今では、誹謗中傷がSNS上に書き込まれ、

瞬時に、世界中に拡散されるという事件もあり、

情報を削除したその瞬間から、さらなる情報が広まってしまうなど

削除と拡散が繰り返されるといういたちごっこが続いていく恐ろしさ。。

結局、隠しておきたい秘密とは

75日どころか永久的にインターネット上に残存することとなります。

このような状況では、検索すれば、いつでも情報が出てきてしまうため、

「いずれ時間が過ぎればみんな忘れてくれるだろう」

という希望的観測も、全く意味をなしませんね。

そこで、本日のテーマは

人には「忘れられる権利(*1)」があるか?

ここで、実際に裁判で争われた事件をご紹介いたします。

| 男性は、児童買春をしたとして、平成23年11月に逮捕され、その後罰金刑に処せられた。男性が児童買春をした疑いで逮捕された事実は、逮捕当日に報道され、 その内容はインターネット上のウェブサイトの電子掲示板に多数回、不特定多数人によって書き込まれた。 それにより、男性の住む県名と、男性の氏名を、世界最大シェアを占める検索サイトの検索窓に打ち込んで検索すると、男性が児童買春で逮捕された事実等が書き込まれたウェブサイトのURLが検索結果として表示されるようになった。 検索結果には、URLのみならず、サイトの表題や、事件の抜粋が記載されており、男性が、過去に児童買春の容疑で逮捕された事実をうかがわせる内容となっていた。 男性は、インターネット上で、自分に関する知られたくない情報が不特定多数の人の目に晒されないように、検索サイトを運営するウェブ事業者に対し、検索結果を削除するように求めて裁判を起こした。(最決平成29年1月31日) |

この裁判では、以下の2点が争われました。

①インターネット上にある、自分の知られたくない秘密を消してもらうことはできるか

②不名誉な検索結果が表示されないよう、ウェブ事業者に対策を求めることはできるか

その結果は、、

最高裁は、男性の主張を認めず、

「ウェブ事業者による、検索結果削除の必要はないと判断したことで、

男性にとっては厳しい結果となりました。

判決の中で最高裁は

①男性の有する

「自身が逮捕された事実を公表されない利益」が、法的な保護を受けることを示した上で(最高裁は、男性逮捕の事実については、プライバシーに属するものだとして詳述せず簡潔に指摘しています。)

②男性の有する

・「個人のプライバシーに属する事実を公表しないことによって守られる利益」

・「公表することで得られる利益」

の2つを比較し、前者が優越する場合には、ウェブ事業者に検索結果の削除を求めることができる、としました。

その結果、

男性個人のプライバシーに属する事実を

「公表しないことによって守られる利益」は、

「公表することで得られる利益」よりも明らかに優越するとはいえないとして、男性の請求を認めませんでした。

最高裁のこの判断では、男性逮捕の事実が

①児童買春は、児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられている

②児童買春は、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されている

といった理由により、

「公共の利害に関する事項」であるため、事実を公表することで「公共の利益に資する情報」を提供するということになり、「公表することで得られる利益」とは、社会的に価値があるものと判断したと思われます。

他方で、

①今回の検索結果は、男性の居住する県の名称、及び男性の氏名を入力して検索した場合に表示される検索結果の一部分にすぎない

②男性の事件についての事実が伝達される範囲はある程度限られている

といった理由により、

男性個人のプライバシーに属する事実を「公表しないことによって守られる利益」については、「公表することで得られる利益」より明らかに優越するとは言えないと判断しました。

私たちは「自分の知られたくない情報を公表されない権利」を持っているものの、

この権利は、時に情報を発信したい人の表現行為(*2)と衝突することがあります。

両者の権利は、どちらも非常に重要でありながら、非常に難しい問題となっています。(これは表現の自由とプライバシー権の衝突として論じられます)

この事件において最高裁が示した、

「インターネット検索におけるプライバシー権を守ることによる利益が

逮捕された事実についての情報を公表する利益よりも明らかに優越する、

と言えなければ、検索結果を削除させることはできない」

という基準は、一見、

「公表することで得られる利益」の方を有利に扱っているようにも見えますが

これは、仮の地位を定める仮処分(本件ではウェブ検索結果の削除)が認められるために、「被保全権利」及び「保全の必要性」の2つの要件が充たされている必要があることから、この2つの要件充足の有無を判断するために、最高裁は「明らかに優越する」という枠組みを設けたのだと思われ、実際その価値判断を明示していないとも言えるのではないでしょうか。

(仮処分命令の必要性等)

民事保全法23条2項

仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。

誰しも、忘れたい過去とは、1つや2つあるもの。。

記憶の中にだけある過去ならば

時とともに忘却の彼方へと過ぎ去ってくれることを、ひたすら願うばかりです。。

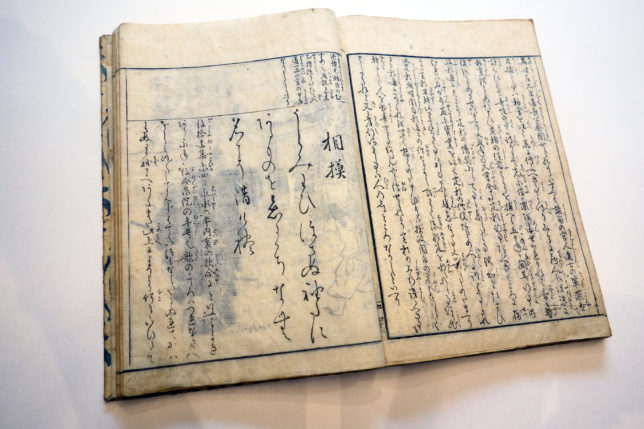

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

*1)「忘れられる権利」、その意義は明確ではないが、「インターネットの検索サービスとの関連で語られる「忘れられる権利」における忘却は、日常用語における忘却とはかなり意味が異なり、情報の拡散の防止を目的としている」宇賀克也『忘れられる権利』について――検索サービス事業者の削除義務に焦点を当てて(論及ジュリスト18号24頁)より。

*2) 最高裁は、「表現の自由(憲法21条1項)で保証される」と明言せずに、「表現行為」と言い、「情報の収集、整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの、同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」として「表現行為」という言葉を慎重に選択したものと思われる。

プログラムにより自動的になされる情報収集及び提供は、一見すると表現の自由の保護を受けないとも思えるが、この最高裁の判示は、同プログラムを作成した事業者の方針が、情報の収集及び提供にあらわれているとして、「表現行為の側面を有する」としたのであろう。