「呪い」や「祟り」という言葉を聞いたとき、何を想像するでしょうか。

実際に害を受けるものというよりも、映画や漫画、ゲームなどエンタメの題材としての印象が強いかもしれません。

平安時代、人々の呪い・祟りに対する認識は全く異なりました。

病気や天災、政変に至るまでその原因は呪いであると本気で信じられており、文学作品にもよく登場する「物の怪」(怨霊、死霊、生霊のこと)は、本気で恐れられていたのです。

以下の3名は、実在した歴史上の人物でありながら、「日本三大怨霊」として知られています。

・菅原道真

・平将門

・崇徳院

いずれも政治的な争いに敗れて非業の死を遂げた人物であり、「死後に怨霊となって祟りを起こした」とされたことから、このような呼び名がつけられました。

このうち、菅原道真と平将門は、その死後に起きた災害等を人々が「彼らによる祟りだ」と解釈したものですが、崇徳院は違います。

生前に自ら「災いとなってやる」と宣戦布告しており、亡くなると実際に様々な災厄が起こりました。

そんな話を聞くと、つい荒々しい人物なのではと思い描いてしまいますが、和歌に優れていた崇徳院は、当時の歌壇においては中心人物であり、文化人として確かな実力と影響力を持っていました。

そして、作品がのちの百人一首に選ばれることになったのです。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

小倉百人一首 100首のうち77首目。

第75代天皇であった崇徳院による「恋」の歌となります。

歌の意味

川の瀬の流れが速く、岩にせき止められた急流が2つに分かれてもまた1つになるように、愛しいあの人と今は別れていても、いつかはきっと再び逢おうと思っています。

瀬をはやみ

「瀬」は川の浅いところ。この「早し」は「速い」「急だ」の意。

「~を」+形容詞の語幹+「み」の形で、「~が(形容詞)なので」という表現になる。つまり、「川の瀬の流れがはやいので」の意。

岩にせかるる滝川の

「塞く(堰く)」は「せきとめる」の意。

「滝川」は激しく流れる川を指す名詞。

ここまでの3句が、次の「われても」を導く序詞(前置き)。

われても末に

「わる」は「分かれる」「離れ離れになる」の意で、水が分かれることと、男女が別れることの2つを意味する。「ても」は逆接の仮定条件で、「たとえ~ても」の意。

あはむとぞ思ふ

「逢ふ」は「出会う」「巡りあう」の意で、水が再び合流することと、男女が再会することの2つを意味する。

係助詞「ぞ」は強調の係り結びで、上の後を強調する。

作者について

崇徳院(すとくいん・1119-1164)

平安時代後期に即位した第75代天皇。鳥羽天皇と藤原璋子(待賢門院。百人一首80番目の作者・待賢門院堀河の主人)の第一皇子として生まれ、「顕仁親王」と呼ばれていました。しかし、白河法皇(第72代天皇)との間に生まれた不義の子であるとの疑いがあったため、鳥羽天皇は「叔父子」(※)と呼び、忌み嫌っていたといいます。

※「叔父にあたる子」の意。白河上皇は鳥羽天皇の祖父であったため、その子であるとされた崇徳院が、自分にとっては実は叔父であるということ。

数えで5歳になると、白河法皇の意向により鳥羽天皇から譲位を受けて即位しましたが、その幼さゆえ白河法皇が実権を握る院政が敷かれることになりました。

やがて白河法皇が亡くなると、今度は鳥羽上皇が院政を開始します。1141年になると崇徳院自身も鳥羽上皇から譲位を迫られ、鳥羽上皇の皇子・近衛天皇が即位。数えでわずか3歳の幼帝であったため、鳥羽上皇による院政が続きました。

ところが近衛天皇は17歳で早世。

近衛天皇には子供もいなかったため、崇徳院は「次は当然自分の子が即位するものだ」と考えていましたが、鳥羽上皇は自身の第四皇子(崇徳院の同母弟)・後白河天皇を即位させます。これは、近衛天皇の母である美福門院が「近衛天皇が亡くなったのは崇徳院の呪詛によるものである」と訴えたことによるとも言われています。

こうして弟が天皇の位についたことで、崇徳院は自身が院政を敷く可能性を失ってしまいました。

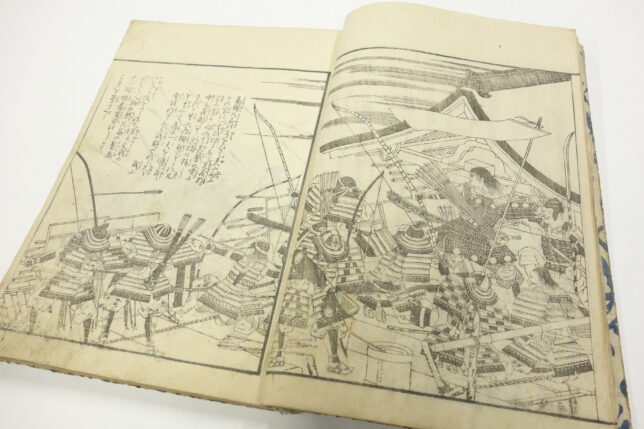

間もなくして鳥羽上皇が崩御。崇徳院は後白河天皇を排除して自分の皇子を即位させようとしますが、後白河天皇はこれに抵抗。朝廷内は上皇派・天皇派で対立し、また藤原氏・源氏・平氏の一族内の争いも巻き込んだことで、「保元の乱」へ発展しました。

最終的に崇徳院が敗北し、讃岐国(現在の香川県)へ流罪となりました。

このとき、天皇もしくは上皇が流刑に処されるのは実に400年ぶりでした。

その後、崇徳院は京へ戻ることなく45歳で亡くなりました。

(京からの刺客に暗殺されたとの説もあり)

崇徳院の行く末を大きく変えた保元の乱。

その顛末を描いた「保元物語」(作者不詳の軍記物語)等の書物には、讃岐に流された後の崇徳院についても記述がされています。

流刑前すでに出家していた崇徳院は、讃岐で監視下の生活を送るうち仏教に深く帰依するようになり、3年かけて写経をおこないました。その写本を「騒動を起こした反省の証として京の寺へ納めて欲しい」と朝廷に差し出したところ、後白河天皇は「呪詛が込められているのではないか」といって受け取りを拒絶し、写本を送り返してしまいました。

これに激昂した崇徳院は自らの舌を噛み切り、その血で写本に

日本国の大魔縁となり、皇を取って民とし民を皇となさん

(日本の大魔王となり、天皇をその座から引きずりおろし、民の中から新たな王を生み出してやる)

と書き付けたというほか、

・亡くなるまでの間は髪に櫛も入れず爪を伸ばし続け、まるで夜叉のような姿となり、さらに天狗へ姿を変えた

・崇徳院の崩御後、弔いのために柩を運んでいたところ、柩から血が溢れ出てきた

といった逸話が残っています。

(写本自体は存在しており、納経が断られたのは事実だそうです)

こうした怨霊伝説がより確固たるものになった一因として、崇徳院が亡くなった後に発生した災厄があります。

保元の乱の後、崇徳院は罪人として扱われ続け、崩御された際も国司による葬礼のみで朝廷による措置はなされませんでした。

すると都では度重なる飢饉や洪水が発生。1177年になると延暦寺の強訴、安元の大火、鹿ケ谷の陰謀などが立て続けに起こったことで、社会情勢が不安定になっていきました。さらに後白河天皇や藤原忠通に近い人々が続けて亡くなったことなどから、人々は「崇徳院の怨霊ではないか」と考え始めました。

そして、その魂を慰めるため「崇徳院」という院号が贈られることになったのです。

しかし、その後も崇徳院命日の節目ごとに様々な災いが起きていたことなどから、祟りは幕末の時代になっても信じられていました。

そこで、孝明天皇は崇徳院の御霊を京都に戻して鎮魂する計画を立て、白峯宮(現・白峯神宮)の建設を開始しました。

ところが、間もなく孝明天皇が崩御されたため、明治天皇がその遺志を継ぐことに。1868年、讃岐国白峯陵において勅使が崇徳院の御霊を京都に遷す儀式を行い、白峯宮へ還られたため、それを受けて明治の時代が始まりました。

なお、1879年には淳仁天皇(崇徳院の400年前に淡路へ配流)の神霊も迎えて合祀されています。

因果関係の直接性

さて。

数奇な運命をたどった末、帰京叶わず崩御した崇徳院。

きっと思い残すことも多かったことでしょう。

人々もそれが分かっていたからこそ、ますます「崇徳院の祟り」であると思う気持ちが強くなったのかもしれません。

崇徳院が

「呪詛で近衛天皇を早死させた」「写本に呪詛を込めた」

と嫌疑をかけられたことで不利な立場に置かれたように、当時「呪術」は人の命を脅かす危険な行為とされ、犯罪行為であると認識されていました。その準備をしただけでも罪となり、標的とした人物が亡くなった際には斬首刑に処されたといいます。

一方、現在はどうでしょうか。

例えば、ある人がこっそり「呪いの儀式」とするものをおこなった場合に、遠く離れた場所で標的とされた人物が死傷したとしても、罪に問うことは難しいでしょう。その「儀式」と「死傷」に原因と結果の関係があること、つまり「因果関係」を示す必要があります。

「因果関係」は法律において重要な概念のひとつです。

これに関連して、いわゆる「ブルドーザー事件」(最一小判昭和45年7月16日)についてご紹介します。

MはY所有のブルドーザーを賃貸借契約により借り受けていたところ、その修理をXに依頼し、両者間で修理請負契約を締結しました。Xは同契約に基づき約51万円相当の修理を完了し、ブルドーザーをMへ引渡しましたが、Mから修理代金の支払いがありませんでした。

ところが、そのわずか2か月後にMは破産。Xは代金の回収不可能となりました。

その後、ブルドーザーは所有者であるYの元に戻り、Yはそのブルドーザーを修理されて価値が上がった状態で他人に売却しました。

そのためXは、

・Yは何もせずに約51万円分の価値増加という利益を得た

・一方、Xは修理代金の支払いを受けることができず、同額の損失を被った

・これは不当利益にあたるため、YはXに対して修理代金相当額を支払うべきである

として、Yを提訴しました。

民法703条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

第1審、第2審はともにXの請求を棄却。

第1審では、Xが修理契約を結んだのはA社であり、XとYの間に直接の契約関係がないことから、Xが修理代金を請求できるのはA社のみである(Yが得た利益は、直接Xから得たものではなく、A社との契約を通じて間接的に得たもの)と整理されました。

第2審もこれを支持し、Xが被った損失(修理の実施)と、Yが得た利得(ブルドーザーの価値増加)との間に、法律上の直接の因果関係は認められない、と判断しました。

これを受けてXは上告。

最高裁は、

本件ブルドーザーの修理は、一面において、上告人にこれに要した財産および労務の提供に相当する損失を生ぜしめ、他面において、被上告人に右に相当する利得を生ぜしめたもので、上告人の損失と被上告人の利得との間に直接の因果関係ありとすることができるのであつて、本件において、上告人のした給付(修理)を受領した者が被上告人でなく訴外会社であることは、右の損失および利得の間に直接の因果関係を認めることの妨げとなるものではない。ただ、右の修理は訴外会社の依頼によるものであり、したがつて、上告人は訴外会社に対して修理代金債権を取得するから、右修理により被上告人の受ける利得はいちおう訴外会社の財産に由来することとなり、上告人は被上告人に対し右利得の返還請求権を有しないのを原則とする(自然損耗に対する修理の場合を含めて、その代金を訴外会社において負担する旨の特約があるときは、同会社も被上告人に対して不当利得返還請求権を有しない)が、訴外会社の無資力のため、右修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度において、被上告人の受けた利得は上告人の財産および労務に由来したものということができ、上告人は、右修理(損失)により被上告人の受けた利得を、訴外会社に対する代金債権が無価値である限度において、不当利得として、被上告人に返還を請求することができるものと解するのが相当である

として、X主張の事実関係が認められるとすれば、Xの請求を容認すべきであるとの見解を示し、この修理代金債権について、

本件において上告人の訴外会社に対する債権が実質的にいかなる限度で価値を有するか、原審の確定しないところであるので、この点につきさらに審理させるため、本件を原審に差し戻すべきものとする

として破棄差戻しとしました。

(最高裁判所から差し戻された後、福岡高等裁判所は、最終的にXの請求を全面的に認める判決を下しました)

本件は転用物訴権を承認した判例ですが、その後、実質的に判例変更されることとなりました。

その事件とは・・・

建物の所有者YはAに対してこれを賃借していましたが、その際、Aが権利金を支払わないことの代償として、本件建物の修繕、造作の新設・変更等の工事はすべてAの負担とし、Aは本件建物返還時に金銭的請求を一切しないとの特約を結んでいました。

Aは請負人Xに建物の改修等を依頼し、完了後に建物をXからAへ引渡しましたが、その後Aが行方不明に。Xは代金回収不能の状態に陥ってしまったため、Yに対して不当利得返還請求権に基づき代金相当額の支払いを求めて提訴したというものです(最判平成7年9月19日)。

この判決では転用物訴権の成立範囲がやや制限され、

Yが「対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である」と判断されました。

◇ ◇ ◇

さて。

「瀬をはやみ」は、もともと崇徳院が藤原俊成(定家の父)に編纂を命じた「久安百首」が原典で、「恋」の題で詠まれたものだそうです。

情熱的な恋を詠んだ歌ととれる一方、崇徳院の悲劇的な人生そのものを詠んだ「述懐歌」である、とする説も有力です。

述懐歌とは、自分の思いや願望を表現する和歌のこと。

確かに、崇徳院の歩みをたどってみると、政治的な地位、鳥羽上皇との親子関係、叶わない帰京など、様々なものへの願いが込められた歌と読み取らずにはいられません。

崇徳院が京都・白峯神宮に祀られているのは前述のとおりですが、同神宮は、蹴鞠の宗家である飛鳥井家の邸跡に創建されています。

鞠の守護神として「精大明神」が祀られていることから、野球・サッカーなど球技を中心とするスポーツの上達を願う人や、また蹴鞠がボールを落とさないものであることから、学力向上や受験合格を祈願する人の参拝が多いのだそうです。

京都の地で鎮魂された今、崇徳院の思いの強さは、こうした努力する人々に良いエネルギーを与えているかもしれませんね。

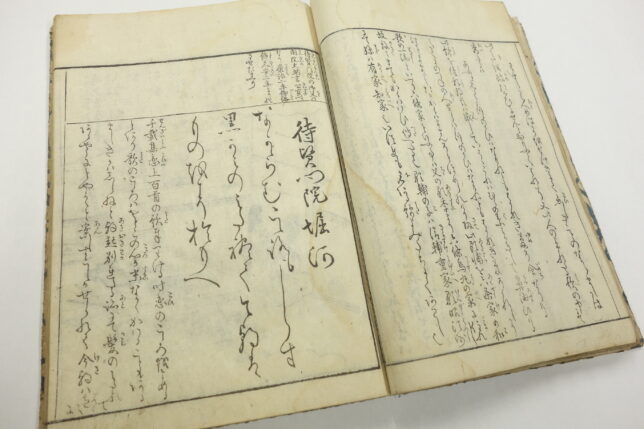

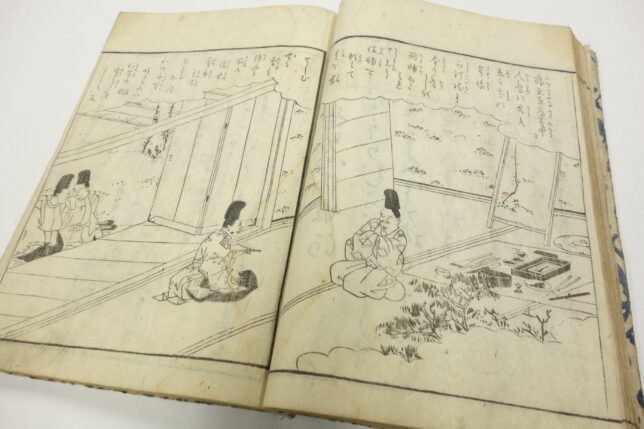

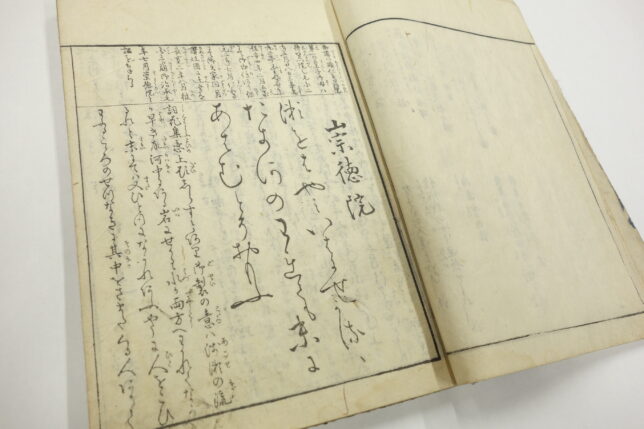

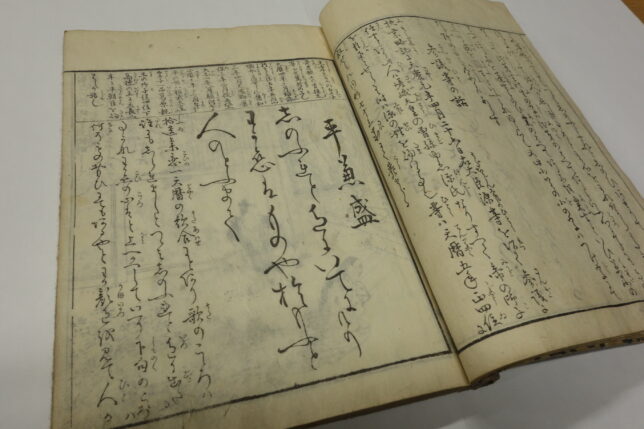

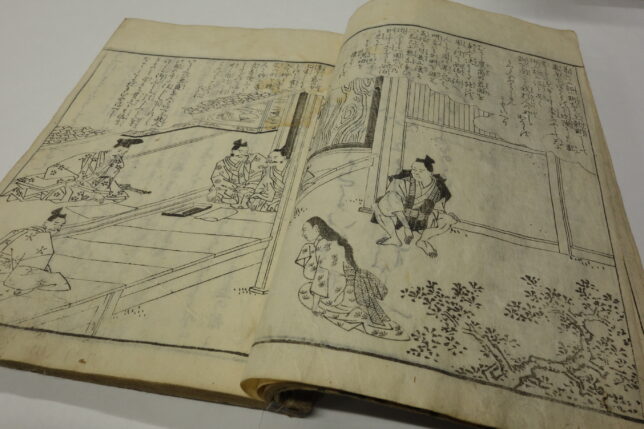

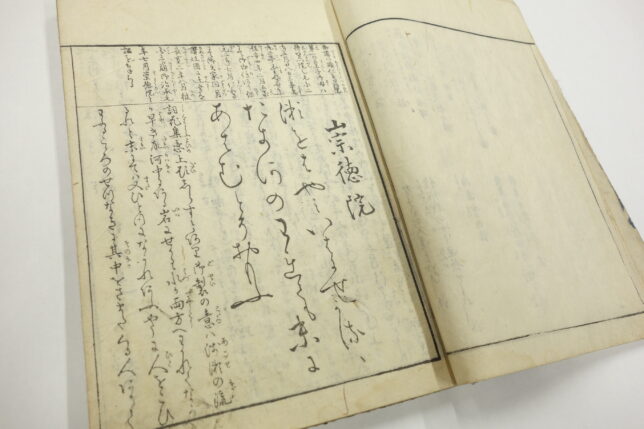

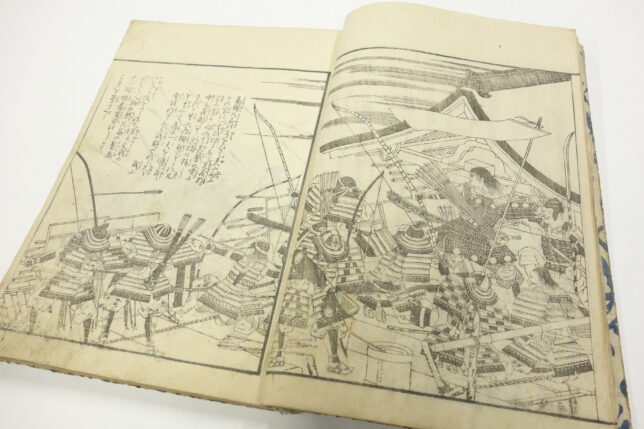

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー