新型コロナウイルスの流行が落ち着いてから久しくなりました。

パンデミックにより変化したことのひとつに、

「オンライン化」「リモート化」があるのではないでしょうか。

法律事務所として印象的であったのは、民事裁判手続のデジタル化です。

パンデミック前から法改正に向けて進められていたものの、期日のオンライン運用(一部地方裁判所における、ウェブ会議を用いた争点整理手続の運用)が始まったのが、くしくも2020年2月頃でした。

偶然のタイミングではありましたが、大変な状況ながらも事件の進行停止を避けることができた一方、それまでとは勝手も異なるため、裁判所も弁護士も当初は手探りの状態だったのではないかと想像するところです。

こうした裁判手続に限らず、人と人が顔をあわせる場面では、無意識のうちに相手の様子や場の雰囲気から感じ取っている情報があるのではないでしょうか。

自分はポーカーフェイスのつもりでも、はたから見れば、想像以上に考えが表情に出てしまっているかもしれません。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

小倉百人一首 100首のうち40首目。

平安時代前期の貴族・歌人、平兼盛による「恋」の歌となります。

私の恋は、「何か物思いをしているのですが?」と人が尋ねるほどまでに。

しのぶれど

ここでの「忍ぶ」は、「人目につかないように隠す、秘密にする」の意。

接続助詞「ど」は逆説確定条件のため、「~けれども」「~のに」と訳す。

色に出でにけり

「色」は顔色、表情、態度の意。

「色に出づ」で「(思っていることが)顔やそぶりに表れる。態度に出る」の意味がある。

「に」は完了の助動詞「ぬ」の活用形で「~てしまった」、

「けり」は詠嘆の助動詞で「~だなあ」と訳す。

わが恋は

係助詞「は」は強調。

この歌は「わが恋」が主語の倒置法になっている。

ものや思ふと

「物思ふ」は物思いにふける、思い悩むの意。

「や」は疑問の係助詞で「~か」となる。「思ふ」に係り結びしている。

ここの「ものや思ふ」は会話文。

人の問ふまで

「まで」は程度を表す副助詞。「~ほどに」「~くらいに」と訳す。

平兼盛(たいらのかねもり・不明-991)

平安中期の貴族・歌人で、正確な生まれ年はわかっていませんが、光孝天皇(百人一首15番の作者)の玄孫として生まれました。

(「尊卑分脈」に系譜が記載されているものの、矛盾点も指摘されており、ひ孫であった説も提示されているとのこと)

950年に臣籍降下(皇族が姓を与えられて皇室を離れ、臣下の籍に降りること)し、平姓となります。越前国(現在の福井県北東部)、山城国(現在の京都府南部)、駿河国(現在の静岡県中部、北東部)などの地方官を務めました。

官位は、最終的に従五位上にまで至っています。

歌人としては、三十六歌仙の一人に選ばれています。

壬生忠見のエピソードでもご紹介したとおり、960年の天徳内裏歌合では接戦の末に勝利をおさめました。

また、968年の「大嘗会屏風歌」(※)をはじめとする多くの屏風歌を献上したほか、勅撰和歌集に90首近くもの歌が選ばれるなど、「拾遺和歌集」「後拾遺和歌集」における主要歌人の一人とされています。家集に「兼盛集」があります。

※大嘗会屏風歌:「大嘗会」は天皇が即位後初めておこなう新嘗祭のことで、その中の一儀式で用いる屏風をいう。10世紀頃に始り毎回、当時第一流の歌人、画家、書家により新造された。(コトバンク参照)

私生活では、天徳内裏歌合のわずか数年前に離婚を経験。

その後、別れた妻は後に役人である赤染時用という男性と再婚しました。そこで生まれたのが、百人一首59番目の作者・赤染衛門です。

「袋草紙」(平安後期の歌人・藤原清輔による歌論書)には、赤染衛門の母親が兼盛の子どもを身ごもった状態で再婚し、赤染衛門を出産したとする記述が残されています。

兼盛も「別れた直後に生まれたならば、自分の子であるに違いない」と、引き取ることを希望して検非違使庁(現在でいう警察のような役所)に訴えましたが、元妻は拒否。

さらには、赤染時用が「兼盛の妻であったころから関係があった」などと主張し(それもいかがなものかと思いますが)、最終的に兼盛には親権が認められませんでした。

そんな兼盛。

恋愛面ではついていなかったのか、別の女性との逸話も残っています。

平安時代に成立した歌物語「大和物語」は様々な人の歌とエピソードを集められたものですが、その中には兼盛を扱った箇所があります。

歌をやり取りしていた女性に結婚を申し込んだものの、その人には恋人がいて、何も知らない兼盛が引き続きアプローチしたところ、ついには女性が過去に兼盛が贈った歌を返して来たので、そこで振られたことに気づいた・・・

という、何とも残念な内容となっています。

さて・・・

離婚した妻との親権争いに敗れてしまった兼盛。

2人が結婚生活を継続していれば、子育ての他にも、様々なことを共に協力して過ごしていたことでしょう。

現在の民法は、夫婦が日常生活を送るうえで発生する債務について、夫婦が連帯して責任を負うことを定めています。

民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

「日常の家事」とはひとことで言っても、夫婦によって生活や事情は異なり、その範囲も変わってくることでしょう。

また、民法は本来与えられた権限を超えておこなわれた行為でも、一定の条件を満たす場合には、その行為が有効となることを定めています。

民法110条(権限外の行為の表見代理)

前条第1項本文(※)の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

※109条1項(代理権授与の表示による表見代理等)の条文は、

「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」

この「表見代理」について、761条が定める「日常家事」の範囲を超えた場合にも成立するのかという点が問題になる場合があります。

これについて、裁判所の判断が示された事例があります(最判昭和44年12月18日)。

昭和24年頃、女性Xはとある不動産を売買により取得し(以下「本件不動産」)、同年中にその所有権移転登記を了していました。

やがてAと結婚しましたが、その後Aが経営していた事業は昭和37年3月に倒産。

当時、Yが経営する企業はAに対して800万円以上の債権を有していました。

そこでAは、昭和37年4月に自身をXの代理人であるとして、Yとの間で、本件不動産をYに売り渡す旨の売買契約を締結しました。この際AはXに許諾を得ず、契約書への記名押印など、契約締結の手続も勝手に進めていました。

そして、本件不動産については、同年中に原告・被告間に売買があったことを原因とする所有権移転登記がなされました。

その後の昭和39年6月、XとAは離婚。

XはYに対して本件不動産を売り渡したことはなく、かかる登記申請もおこなっていないため、上記の所有権店登記は無効であるとして、Yに対して抹消登記手続を求めて提訴しました。

これに対してYは、

・AはXから代理権を授与されて契約締結した

・仮にこれが認められなくとも、Aは民法761条により日常家事に関してXを代理する権限を有していたから、これを基に民法110条により表見代理が適用される

としたうえで、取引は有効であると主張しました。

1審、2審では、ともにXの請求が認められたため、これに対してYが上告。

裁判所は民法110条の表見代理の成立について、次のとおり判示しました。

そして、民法761条にいう日常の家事に関する法律行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によつて異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によつても異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたつては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。

しかしながら、その反面、夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。

つまり、日常家事代理権を基礎に広く表見代理を認めるのではなく、「その行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるとき」と、範囲を厳密に限定すると示したのです。

◇ ◇ ◇

さて。

兼盛の作風は基本に忠実で、内容も実生活に根ざしたものが多く、生活派(※)の歌人といわれたそうです。

※芸術上の一派。現実の生活を重視し、実生活の体験に基づいた創作をおこなうもの。特に、明治末期から大正時代にかけての近代短歌の一派をいう。(コトバンク参照)

本日の「しのぶれど」は題詠されたもの。

表に出さないようにしていたつもりが、人から「もしかして恋してるのですか?」と聞かれて、自分の気持ちが表情に出てしまっていることに気づく・・・

というように、会話を取り入れた巧みな構成でありながら

現代の私たちも「そういうこともあるよね」と頷いてしまう、とても身近な内容となっているのです。

新しい景色を知ることのできる歌が数々ある一方、

時代を超えて共感できる作品に出会えることも、和歌の楽しさかもしれません。

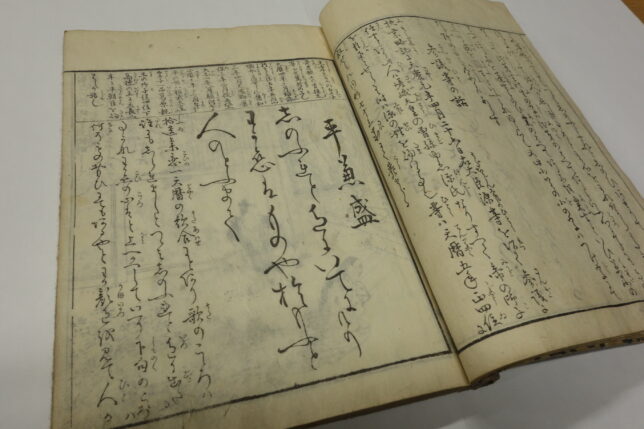

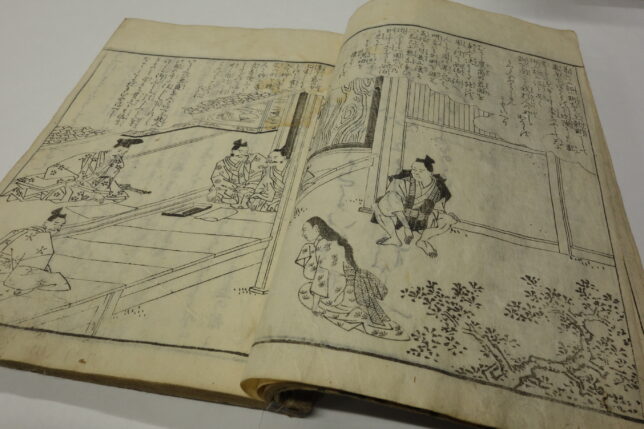

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー