被害者が死亡に至った直接の原因が、加害者によるものではなく

第三者(またはその他の要因)によるものであった場合。

被害者が死亡に至る過程において、

加害者による行為が起因していたとあれば、被害者死亡という事実と

加害者による行為には相当因果関係が認められるのでしょうか?

誰でも一度は経験したことがあるでしょう。

「青天の霹靂」とも言える、想像だにしていない、突然の出来事。

しかし、それが人の命を左右するものだとしたら。。

物ごとには、すべて「原因」と「結果」があり、

この2つは、1本の線で繋がっていると言われています。

点と点を繋げてゆけば、必ず線になるように。

一見、全く無関係のように思われる出来事も、

元を辿れば、必ず「原因」に行き当たります。

それが、例え想定外に起きてしまった「結果」だとしても。。

そこで、本日ご紹介する歌は…

|

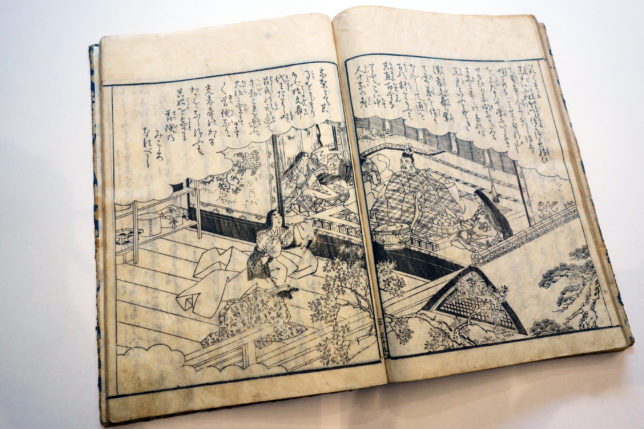

【本日の歌】 衣かたしき ひとりかも寝む」 「きりぎりす なくやしもよの さむしろに ころもかたしき ひとりかもねむ」 ごきょうごくせっしょうさきのだじょうだいじん |

小倉百人一首 100首のうち91首目。

平安末期から鎌倉初期にかけての公卿・歌人である

後京極摂政前太政大臣(藤原良経)の歌となります。

| 「霜の降るこの寒い夜、こおろぎがしきりに鳴いている。 こんな夜に、筵(むしろ)の上に衣の片袖を敷いて、わたしはたった独り、寂しく寝るのだろうか。。」 |

この歌にある「きりぎりす」とは、現在の「コオロギ」のこと。

私たちが知っている、現在の「キリギリス」とは異なります。

漢字では「蟋蟀」と書き(「きりぎりす」とも、「こおろぎ」とも読みます。)、平安時代から中世には、秋に鳴く虫のことを指し、秋の季語とされておりました。

それ故、この歌の季節は「秋」となります。

さて

平安時代には、男性と女性が一緒に寝る時は、お互いの着物(衣)の袖を敷きあって寝るという習慣がありました。

「衣片敷き(ころもかたしき)」とは、

共に寝る相手(衣を敷き交わす相手)がいないため、自分の衣を敷き、その袖を枕代わりにして、独りで寝ることを意味しています。

霜の降る晩秋の寒い夜

むしろ(わらで編んだ粗末な敷物)の上で、

きりぎりすの声を聞きながら、独り寂しく眠る…

想像するだけで、寂しく孤独な様子がひしひしと伝わってまいります。

(「さむしろ」とは「寒い」と「むしろ」を掛けていることからも、

なお一層、寂寥感が募りますね。)

しかし、実はこの歌を詠む直前、良経は妻を失っています。

そのような背景を知った上で、改めてこの歌を詠んでみると

先ほどまでとは、また違った印象を受けるのではないでしょうか。

後京極摂政前太政大臣

(ごきょうごくせっしょうさきのだいじょうだいじん・1169-1206)

彼は、

本名:九条(藤原)良経(くじょう(ふじわら)よしつね)

別名:後京極殿(ごきょうごくどの)

通称:後京極摂政(ごきょうごくせっしょう)

と、いくつもの呼び名を持っています。

政治家としては、内大臣(左大臣・右大臣に次ぐ官職)まで昇りつめるも、

派閥争いに破れて、朝廷から追放されてしまいます。

しかし、その後再び政権に返り咲き、

1204年、ついに官僚の最高位である太政大臣となりました。

ところが、そのわずか2年後、38歳の若さで急死してしまいます。

また、良経は歌人としても、新古今和歌集(後鳥羽院の命によって1201年より編纂された勅撰和歌集)の「仮名序」を書いたことで有名です。

「仮名序」とは、「真名序」とともに、新古今和歌集の序文として大変重要な位置づけであり、仮名序を任されるということは、多くの人から尊敬を集める、当時は大変名誉な任務でした。

新古今和歌集は、1205年3月26日に完成しますが…

その翌年、1206年4月16日の深夜、良経に突如死が訪れます。

宮廷内の自邸で一人休んでいるところを、天井から槍で刺し殺されたことから

良経の死は、暗殺によるものだとされています。

政敵か、または

新古今和歌集の「仮名序」の執筆者に選ばれなかった者の逆恨みか、それとも…

真実は闇の中、とされておりますが

和歌や漢詩に優れ、とりわけ書においては、のちに「後京極流」との流派ができるほど優れた才能を持っていた良経。

38歳といえば、政治の世界においても、歌の世界においても、まさに絶頂期。

いよいよこれから、、という時の

あまりにも突然で、惜しまれる死となりました。

今でこそ、耳にすることも少なくなりましたが、

昔の日本においては、「暗殺」という物騒な事件は、日常の出来事でした。

暗殺の恐怖に怯えながら、戦々恐々として暮らす毎日とは、

どんなものだったでしょうか。。

例えば良経のように、真夜中、暗殺者に襲われた場合…

いつ暗殺されるか知れない、という命の危険を感じながら暮らす日常にあって、

殺害当夜も、危険を察知し、部屋から飛び出したことで、

危うく暗殺という難を逃れたとしても、飛び出したその先に別の危険が待ち受け、

それによって、良経が死に至ったとしたら?

このような場合、暗殺者は、良経の死に関し、

罪に問われることになるのでしょうか?

さて

現代においても、「生命の危険を感じて逃走する途中で起きた死亡事故」

における因果関係について、争われた事例がありますので、ご紹介いたします。

| 複数の加害者らに長時間に渡り暴行を加えられた被害者が、加害者らの隙を見て逃走する途中で、高速道路に進入してしまったことで、結果、交通事故により死亡した場合、加害者らの暴行と、被害者の交通事故による死亡との間には、因果関係があるか否か、について争われました。(最決平成15年7月16日) |

この事件で、加害者6人は、被害者に対し、深夜の公園において、約2時間に渡り激しい暴行を繰り返した後、引き続きマンションの一室で、約45分に渡って断続的に激しい暴行を加え続けました。

その後、極度の恐怖状態にあった被害者は、隙を見て、暴行現場のマンション居室から逃走しました。

逃走を続けること約10分。

被害者は、マンションから約800メートル離れた高速道路に進入してしまい、高速道路上で、走行してきた自動車に轢かれて死亡しました。

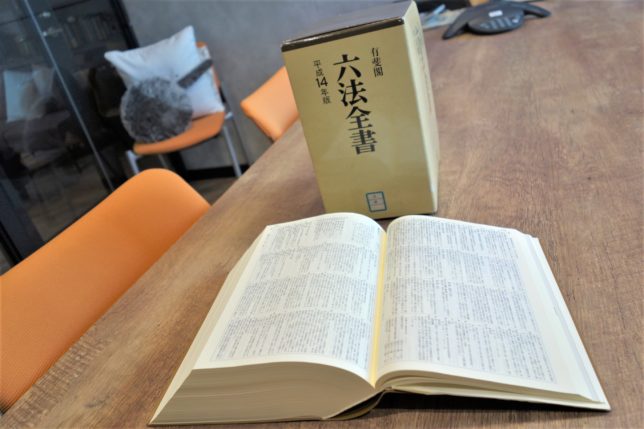

加害者らは、被害者の死因は暴行によるものではなく、自動車事故によるものであって、刑法205条には当たらず、自分たちに責任はないと訴えました。

(傷害致死)

刑法205条

「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」

これにつき裁判所は、

| 「被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは、それ自体極めて危険な行為であるというほかないが、被害者は、被告人らから長時間激しくかつ執ような暴行を受け、被告人らに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められ、その行動が、被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえない。そうすると、被害者が高速道路に進入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するものと評価することができる」 |

とし、被害者は、加害者ら(被告人ら)の暴行によって死亡したと判断しました。

現場からの逃走途中において、高速道路に進入するということは、通常であれば考えられない、極めて危険な行動です。

それにも関わらず、なぜ、加害者の暴行によって被害者は死亡したものと判断されたのでしょうか?

判決では、被被害者の行動は

①加害者らからの長時間激しく執拗な暴行を受けており、

②その結果として、極度の恐怖を抱き、命の危険を感じて、必死に逃走を図ったもので

③このような、通常ではあり得ない行動をとってしまうという、冷静さを欠いた心理状態おいて、とっさに選択された行動であった

という事情が重視されたようです。

このような場合は、被害者が「高速道路に進入する」という、通常では考えられない行動に出た結果として、交通事故に遭遇し、死に至ったとしても、それは加害者の暴行から生じたものとして、「著しく不自然、不相当であったとはいえない」とされるのですね。

被害者の直接の死因が、加害者らの傷害によるものではなく、交通事故によるものであったとしても、加害者らの行為それ自体が、被害者の心理状況に強度の影響を与えた「原因」により起こった「結果」である、加害者らによる暴行と、被害者の交通事故による死亡との間には相当因果関係がある、とされるところに少し違和感がないこともないですが、深夜の公園で2時間、マンションで45分も暴行を受け続けること自体、通常であれば考えられないことですから、その結果として被害者が高速道路に飛び出すなんてことをしても因果の中に含めてしまっても良いのかもしれません。

さて

本日ご紹介する、こちらの歌

| 「きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに 衣かたしき ひとりかも寝む」 |

寂寥感漂うこちらの歌とは対象的に、良経は、「仮名序」を記した新古今和歌集においては、次のような歌を詠み、華々しい第1首目を飾りました。

| 「み吉野は 山もかすみて 白雪の ふりにし里に 春はきにけり」

(吉野は山も霞んでいる。 |

こちらの歌にあるように、まさにこれから春を迎え、

人生を謳歌しようとしていた良経。

捉え方によっては、

良経暗殺という「結果」における「原因」とは、ある意味「歌」にあったと言えるかも知れません。

歌とは、嘗ては人の運命を左右するほどの威力を持っていました。

それは、歌が持つ力の恐るべき一面、とも言えるのではないでしょうか。

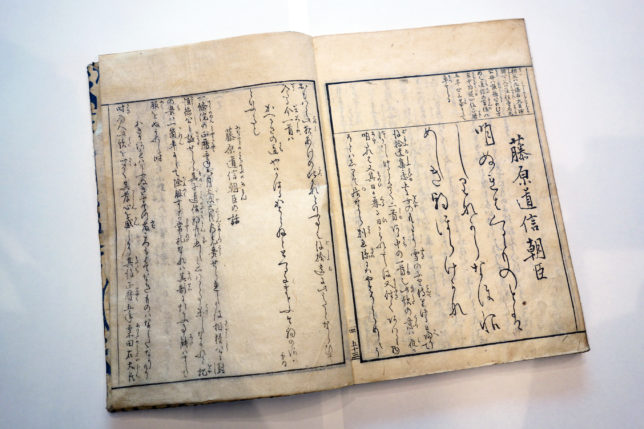

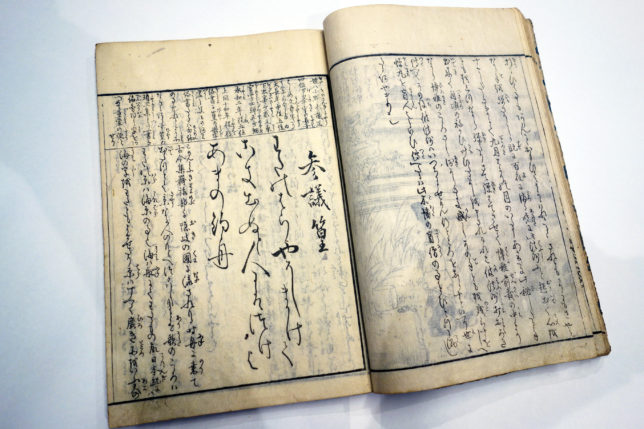

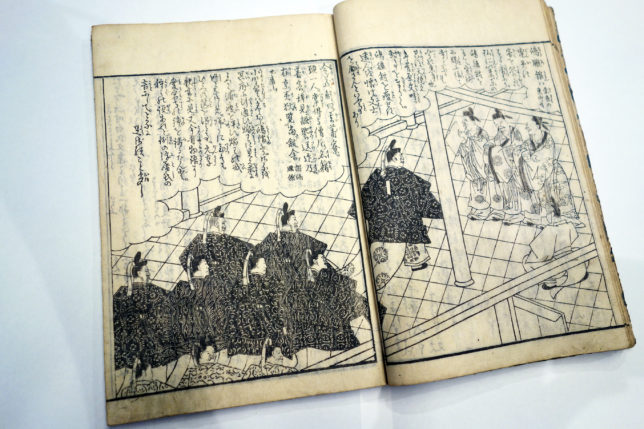

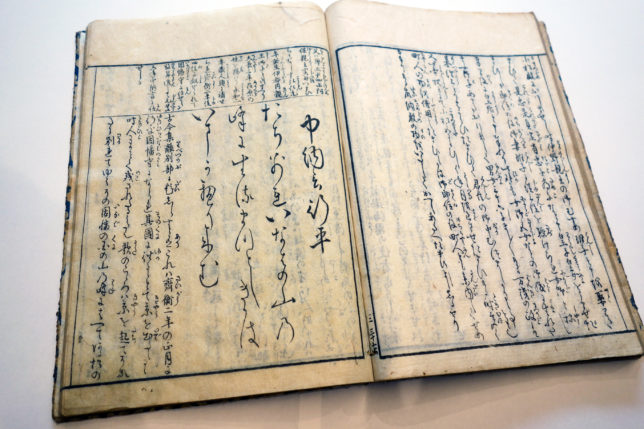

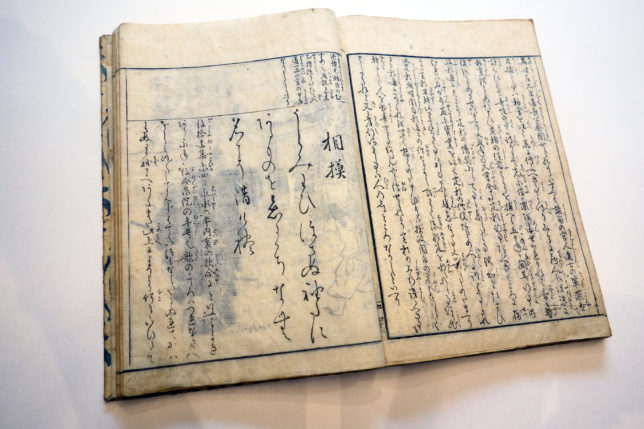

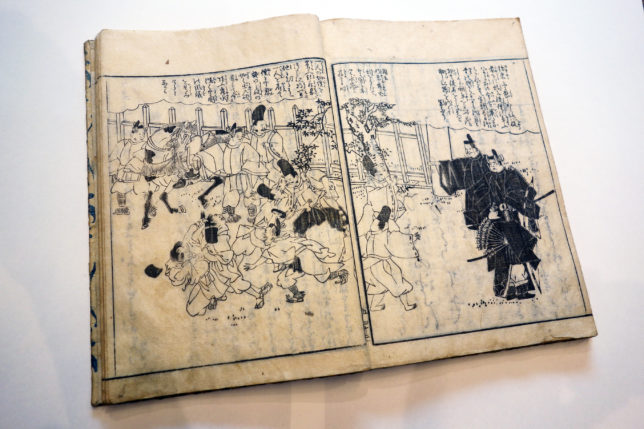

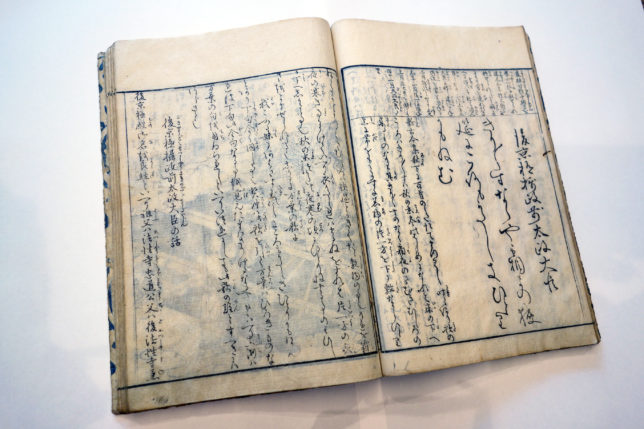

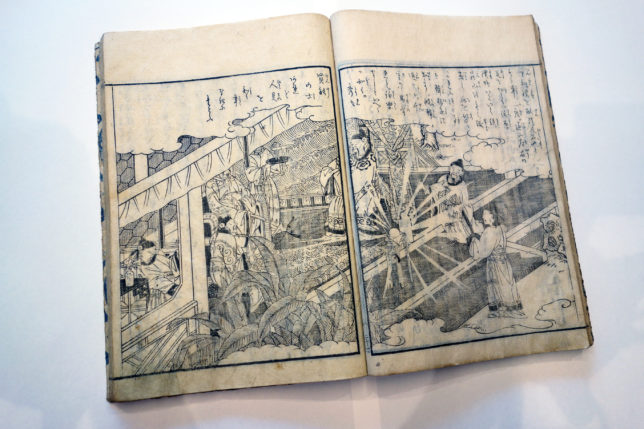

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー