現代のデジタル社会において、SNSは切っても切れない存在です。

非常に便利なツールである一方、情報が瞬く間にインターネット上で拡散されてしまうため、近年では情報漏えいや炎上・誹謗中傷など、SNS上のトラブルがニュースになることも少なくありません。

特に、いじめ問題や異性間のトラブルなど、人間関係に関するものであるほど人々の関心は高くなり、好奇の目にさらされやすいといえるでしょう。

内容次第では厳しい批判を受けたり、社会的信用を失ってしまうことも・・・

百人一首の時代では、そうした心配はもちろん不要です。

その代わり、人々による「噂」がとても強い力を持っており、社会的評判を決定づける重要なものさしとなっていました。

和歌、漢詩、楽器演奏の才能が広まれば出世や結婚につながり、逆に不評であれば命取りとなるため、現在のSNSよりはるかに扱いが難しかったかもしれません。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

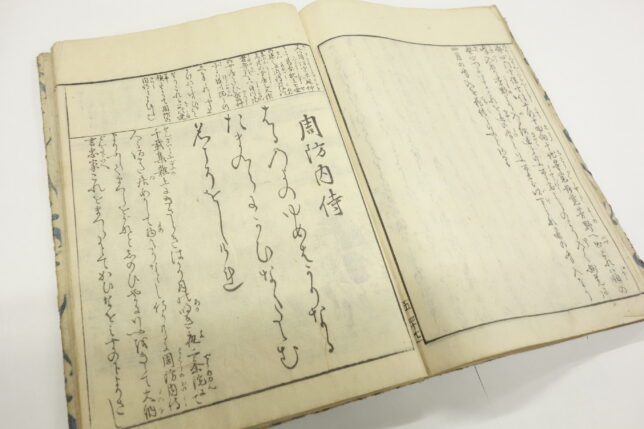

小倉百人一首 100首のうち67首目。

平安時代後期の歌人、周防内侍による「雑」の歌となります。

春の夜の夢ばかりなる

「春の夜の夢」=連語。短く儚いものの例え。

「ばかり」=程度を表す副助詞。ここでは夢の長さを限定し、春の夜の長さの程度について表す。

「なる」=断定の助動詞「なり」

全体で「春の夜の夢のように儚い」。

手枕に

「手枕」は腕枕のこと。

ここでは、男女が一夜を過ごすときに男性が腕枕をすること。

かひなく立たむ

「かひなく」は「腕(かいな)」と「甲斐なし」の意味を含む掛詞。

「腕」は手枕にかかっており、「甲斐なし」は「無駄」「取るに足らない」などの意。

名こそ惜しけれ

「名」はうわさや評判のこと。「立たむ名」で「噂になってしまう浮き名」。

「こそ」は強調の係助詞で「けれ」と係り結び。

周防内侍(すおうのないし・1037?ー1109?)

本名は平仲子(たいらのちゅうし)。

平安時代後期の歌人で、女房三十六歌仙の一人です。

父は貴族・歌人である平棟仲、母は「小馬内侍」と呼ばれた後冷泉院の女房ですが、生没年は不明とされています。父が周防守(周防国=現在の山口県東部)を務めたことから、周防内侍と呼ばれました。夫や子どもについての記録は残っていません。

はじめは後冷泉天皇に出仕していましたが、1068年に天皇が崩御されたため一度宮廷を離れます。後三条天皇が即位したことで命を受けて再出仕し、その後は白河天皇、堀河天皇までの計4代の天皇に仕えました。

宮廷では40年以上にわたって典侍(※1)としてキャリアを積み、最終的には正五位下(※2)まで昇進しました。

※1)後宮にある「内侍司」(天皇のそばで様々な事務や儀式を司る機関)において上から2番目の役職。

※2)30段階に分けられた身分の序列「位階」のひとつ。正五位下は上から12番目。

一方、歌人としては様々な歌合に出席するなどして活躍。

詠題に秀でており、藤原顕輔(百人一首79番目の作者)や「後拾遺和歌集」の撰者である藤原通俊といった歌人らと親交があったとされています。

本日ご紹介する歌は「千載和歌集」に掲載されたもの。

詞書は次のとおり記されています。

つまり・・・

旧暦の2月頃、ある明るい月夜に二条院では人々が夜更けまで楽しく語らっていました。そんな中、眠くなってきたのか、周防内侍がふと「枕が欲しいわ」とつぶやきました。

すると、それを耳にした藤原忠家が「これを枕に」と御簾の下から自分の腕を差し入れてきたのです。ここで周防内侍が詠んだのが、本日の歌です。

藤原忠家は、百人一首の撰者である藤原定家の曽祖父にあたる人物。

高位貴族であった忠家と周防内侍では、その身分が大きく異なります。彼にしてみれば、ほんの戯れで声をかけてきたのでしょう。

これに対して、周防内侍は技巧に優れた歌を即興で詠みあげつつ、上品にかわしてみせたのでした。

ここで終わりかと思いきや、忠家も歌で切り返します。

(縁があって春の夜更けに差出した手枕を、なぜ夢のように甲斐なくしてしまうのですか)

やられっぱなしでは終わりませんでした。

なお、実際の二人の関係は分かりませんが、こうした艶やかな歌をやり取りできてしまうのは、和歌の実力がある平安貴族ならではでしょう。

さて・・・

忠家の誘いをさらりとかわした周防内侍。

人が集まる場での出来事であったため、返答内容によっては、その様子が瞬く間に世間に広まり、あることないことを噂されていたかも・・・

平安貴族、特に身分の高い人には常に側仕えの人間がいたはずですから、どこで誰が見聞きしているかは分かりません。

さらに、貴族が住んでいた寝殿造の屋敷は、言ってしまえばほとんど吹きさらし状態。外周は開放できる「蔀」(しとみ)と呼ばれる戸で覆われただけで、スペースを区切るのは几帳や屏風といった可動式の建具のみでした。

このように、平安を生きながらプライバシーを守るのは、物理的にもコミュニティ的にも大変だったのではないでしょうか。

とはいえ、この時代には当然プライバシーといった概念はありません。

「プライバシー権」が法的に確立されたのは19世紀のアメリカです。

日本憲法で「プライバシー権」を直接規定した条文はありませんが、

・13条(幸福追求権、個人の尊重)

・21条(通信の秘密)

・35条(住居の不可侵)

などから、解釈上認められるとされる動きがあります。

プライバシー権の侵害について判断された事例として、いわゆる「前科照会事件」があります(最三小判昭和56年4月14日)。

自動車教習所Aの指導員として勤務していたXは解雇されてしまったため、教習所の運営会社を相手取って従業員たる地位保全の仮処分を申請し、その関連事件が京都地裁及び中央労働委員会に係属していました。

Aから当該事件の委任を受けていた弁護士Bは、昭和46年5月、所属していた京都弁護士会を通じて、京都市伏見区役所に対し「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」として、弁護士法23条の2に基づくXの前科及び犯罪歴の照会をおこないました。

弁護士法

(報告の請求)

第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

照会を受けた伏見区役所が中京区役所に回付したところ、中京区長はXの前科犯罪歴(道交法違反、業務上過失傷害、暴行)を回答しました。

するとAはこれを公表し、さらに経歴詐称を理由にXを予備的解雇とし、係属中の事件で新たに主張をなして争いました。

そのため、Xは中京区長が照会に応じたことについて、京都市を被告に

・名誉を毀損された

・予備的解雇に伴う裁判等により多大の労力、費用を要した

として、550万円の損害賠償及び謝罪文の交付を求めて提訴しました。

第1審は、

・弁護士法23条の2は弁護士の氏名、弁護士会の目的と切り離して考えることができず、この照会と回答のため、個人にプライバシー等が侵されることはあるのはやむを得ない。

・弁護士会からの法律に基づく照会である以上、不法不当な目的に供されることが明らかでない限り応ずるのが当然であり、そうした理由もないのに容易に拒絶できてしまえば、23条の間口を狭めて弁護士の活動を不便にするから、照会を受けた公務所等は原則として照会に応ずる義務がある。

として、Xの請求を棄却。Xは控訴しました。

第2審において、

裁判所は、弁護士法による照会を受けた公務所等は原則として報告義務を負うと認めたうえで

・前科や犯罪経歴が公表され、又は他に知らされるのは、法令に根拠のある場合や公共の福祉による要請が優先する場合等に限定されるべきもの。

・犯罪人名簿を補完する市町村が、本来の目的である選挙権及び被選挙権の資格の調査、判断に使用するほかは、一般的な身元証明や照会等に応じ回答するため使用すべきものではないと解するのが相当。

・弁護士の守秘義務は依頼者に対する委任事務処理状況の法屋義務に優先するものではなく、依頼者による秘密の漏洩・濫用を阻止するための制度上の保障は存在しない。

・よって、市町村は前科等について弁護士法23条の2に基づく照会があった場合には報告を拒否すべき正当事由がある場合に該当する、と解するのが相当。

以上から、本件において照会を拒否することなく報告した中京区役所の行為は違法であったとして、Xの請求を一部容認し、中京区役所に対して25万円の賠償を命じました。

国家賠償法

第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

これを受けて役所側が上告したところ、最高裁は、

控訴審の判決を支持し、上告を棄却しました。

なお、最高裁では以下のとおり補足意見及び反対意見が付されています。

他人に知られたくない個人の情報は、それがたとえ真実に合致するものであつても、その者のプライバシーとして法律上の保護を受け、これをみだりに公開することは許されず、違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を構成するものといわなければならない。このことは、私人による公開であつても、国や地方公共団体による公開であつても変わるところはない。国又は地方公共団体においては、行政上の要請など公益上の必要性から個人の情報を収集保管することがますます増大しているのであるが、それと同時に、収集された情報がみだりに公開されてプライバシーが侵害されたりすることのないように情報の管理を厳にする必要も高まつているといつてよい。近時、国又は地方公共団体の保管する情報について、それを広く公開することに対する要求もつよまつてきている。しかし、このことも個人のプライバシーの重要性を減退せしめるものではなく、個人の秘密に属する情報を保管する機関には、プライバシーを侵害しないよう格別に慎重な配慮が求められるのである。

前科等は人の名誉、信用にかかわるものであるから、前科等のある者がこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有することは、多数意見の判示するとおりである。しかしながら、現行法制のもとにおいては、右のような者に関して生ずる法律関係について前科等の存在がなお法律上直接影響を及ぼすものとされる場合が少なくないのであり、刑事関係において量刑上の資料等として考慮され、あるいは法令によつて定められている人の資格における欠格事由の一つとして考慮される場合等がこれに当たる。このような場合にそなえて国又は公共団体が人の前科等の存否の認定に誤りがないようにするための正確な資料を整備保管しておく必要があるが、同時にこの事務を管掌する公務員の一般的義務として該当者の前科等に関する前述の利益を守るため右の資料等に基づく証明行為等を行うについて限度を超えることがないようにすべきこともまた当然である。

この事件のポイントは、

「犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告すること」は公権力の違法な行使にあたる、とされている点です。

例えば、本件ではXが運転業務をおこなうことから、交通事故の前科に限って照会をおこなうなど、関連が明らかであれば「公権力の違法な行使」といった判断はされないかもしれません。

◇ ◇ ◇

さて。

時代が進むにつれ、百人一首は広く親しまれるようになり、周防内侍の名も人々に知られるようになりました。

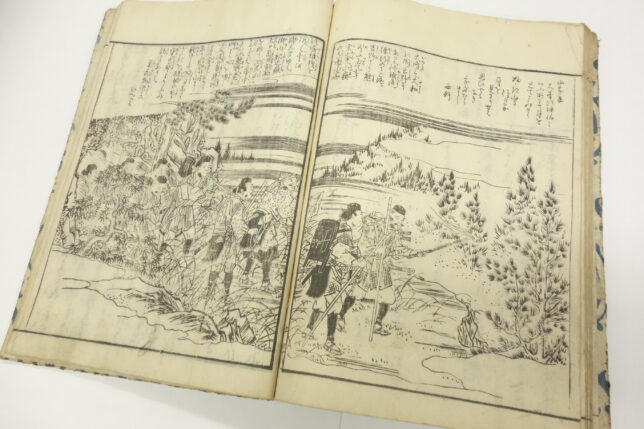

忠家との逸話も大衆化したため、江戸時代になると、その恋愛模様を描いた土佐浄瑠璃「周防内侍美人桜」が成立するに至りました。

一方で、二人は親しい友人同士であったとする説もあるようです。

それにもかかわらず、周囲の好奇心によって作品まで出来上がってしまうとは

まさに「噂」の力ではないでしょうか。

それがわかっていからこそ、

「一瞬の出来事が、誰かに切り取られて拡散でもされたら困りますよ」

「そんなことで炎上して、評判に傷がついたら嫌じゃないですか」

と切り返した周防内侍ですが、レピュテーション・マネジメントともいえる努力の甲斐もむなしく、後世の日本人は大盛り上がりしたのでした。

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー