百人一首の成立は鎌倉時代初期といわれています。

しかし、最も多く収録されているのは400年におよぶ平安時代の歌。

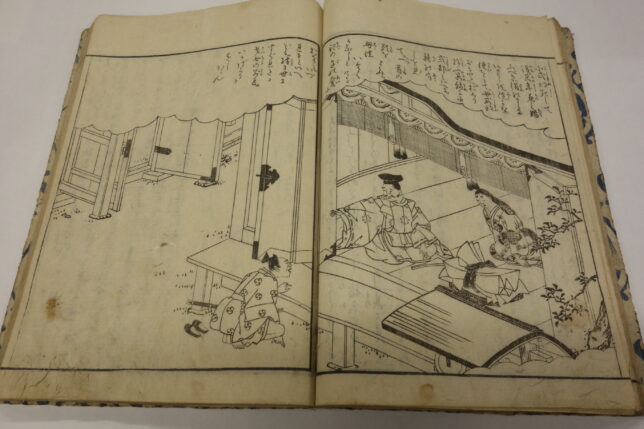

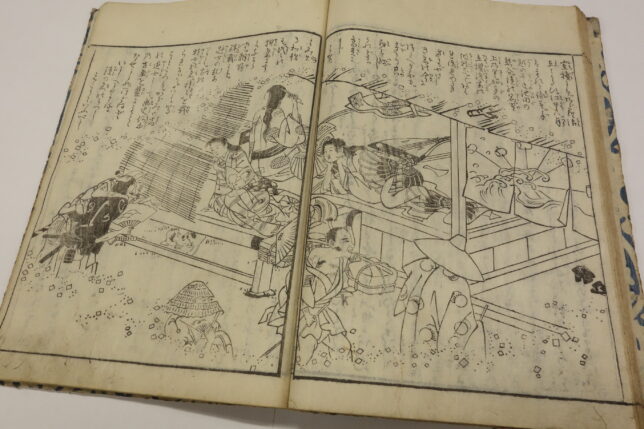

そのためか、「百人一首」といえば何となく「平安時代」がイメージされ、「平安装束を身にまとった髪の長い女性の姿」が描かれた絵札を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

当時は「垂髪(すいはつ)」「大垂髪(おすべらかし)」と呼ばれる超ロングヘアが主流で、艶やかな長い髪は美人の証とされていました。

様々な題材を取り扱う百人一首のなかにも、この「髪」について詠まれた歌があります。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

小倉百人一首 100首のうち80首目。

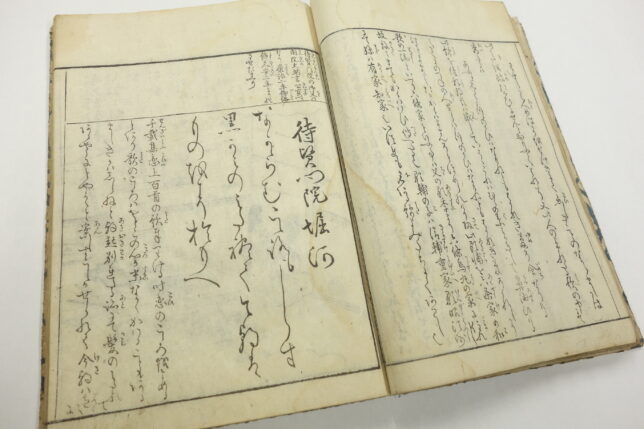

平安時代後期の歌人、待賢門院堀河による「恋」の歌となります。

ながからむ

黒髪の縁語である「長し」の未然形に、推量の助動詞「む」。

「ながからむ心」で「末永く変わらない心」を意味し、ここでは相手の男性の気持ちのこと。

心もしらず

「しる」の未然形で連語。

相手の心が「わからない」「はかり知れない」という意味になる。

黒髪の

格助詞「の」は、「~のように」の意。

乱れて今朝は

「乱れ」は「髪」の縁語。

ここでの「今朝」は後朝のこと。

ものをこそ思へ

「こそ」は強意の係助詞。

係り結びであるため、文末の「思へ」は已然形。

「ものを思ふ」は、恋をして物思いにふけること。

待賢門院堀河(たいけんもんいんのほりかわ・生没年不詳)

平安時代後期の歌人で、女房三十六歌仙及び中古六歌仙の一人です。

父は公卿・歌人の源顕仲で、朝廷の祭祀を司る神祇官をつとめていました。

はじめは白河天皇の皇女である令子内親王に仕えており、その頃の呼び名は「六条」。やがて鳥羽天皇の中宮・崇徳天皇の母である待賢門院璋子(藤原璋子)の女房として出仕するようになり、「待賢門院堀河(堀川)」と呼ばれました。

その後、白河法皇(璋子の養父)の崩御や崇徳天皇の退位に伴って、主人である璋子の立場は弱まっていき、最終的には仏門に入られたため、堀河自身も従って出家し、余生を共に過ごしたと言われています。

なお、堀河自身の私生活に関して詳細はわかっていません。

ですが、家集「待賢門院堀河集」に夫との死別を嘆く歌、自分の子供を思う歌などが残されていることから、少なくとも一度は結婚していたと考えられています。

歌人としては、上記家集のほか「金葉和歌集」以降の勅撰和歌集に60首を超える歌が入集するなどしており、院政時代の代表的女流歌人であるといえます。

実は、本日の歌「ながからむ」も題詠されたものです。

崇徳院が主催した「久安百首」(テーマ別に歌を詠み計百首にするもの)の一首で、「後朝の歌への返歌」という題で詠まれました。

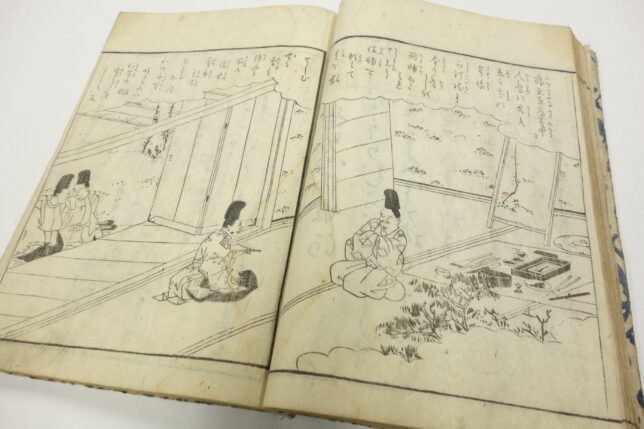

男女の恋愛模様を、女性の「髪」を用いて艶やかに表現した堀河。

この歌を詠んだ頃、堀河はすでに出家しており、長い髪は既に切り落とした後でした(※)。俗世を離れた身でありながら、また題詠でありながら、

「別れを惜しみながらも恋人を見送った堀河が、今まさに筆をとった」

そんな臨場感のある歌を詠みあげています。

※既述のとおり、平安時代の女性にとって長い髪は非常に大切でした。そのため、出家して尼になる際も剃髪せず、肩のあたりで切りそろえる「尼削ぎ」(現在のセミロングほど)にしていました。

さて・・・

主人・璋子の落飾(※)に従い、共に仏門に入った堀河。

平安時代に高い身分の人が出家する際は、「俗世から離れたい」「貴族としての社会的役割を手放したい」といった思いや、置かれた立場上出家を免れることができないなど、信仰心以外の理由が存在するケースも多くありました。

※主に高貴な女性が出家する際に使用された言葉

特に女性の場合は、「美の象徴」とされていた髪を切り落とすことで人生をまっさらに戻して生きていく意思を示す 、といった手段のひとつだったかもしれません。

時代の移り変わりを経て「髪」に対する意識も変わり、現在は個性やファッションの一部として楽しむものという感覚が強いでしょう。

そんな「髪」に関連して、ヘアドネーションをご存知でしょうか。

様々な理由で頭髪に悩みがある子どものため、寄付された髪の毛でウィッグを作り、無償で提供するという活動です。アメリカで発祥し、2000年代に入ってからは日本でも複数の団体が活動をおこなっています。

ニュースなどで報じられたことで近年ではより認知度が高まり、年齢・性別問わず寄付する方が増えているという印象があります。

このように社会貢献を目指す活動は、効率や利益を追求するビジネスに対して、様々な面で勝手が異なってくることと思います。

ヘアドネーションもそのひとつでしょう。「無償で届けたい」という想いと、制作にかかる現実的なコストの狭間で、慎重に運営されている活動であるからこそ、人の想い、つまり「善意」によって成り立っていると言えるのではないでしょうか。

ところで、この「善意」という言葉。

日常的には「他人のためを思う親切心」(コトバンクより)など、ポジティブな表現に用いられていますが、法律用語としては異なる意味を持ちます。

有名な話ですのでご存知の方も多いかと思いますが、単に事実を示す表現として使われています(当ブログでも過去ご紹介しました)。

善意=ある事実・事情を知らないこと

悪意=ある事実・事情を知っていること

民法条文にも登場しており、そのうち「善意の第三者」について判断された事件があります(最一小判昭和49年9月26日)。

昭和41年6月、建設会社AはXが所有する土地6筆(以下「本件土地」)を、建売住宅の敷地とする目的で買い受け、そのうち農地(以下「本件農地」)については農地法5条の許可を条件とする所有権移転仮登記を、その他の各土地については所有権移転登記を経ました。その上で、同年7月頃にAは債権者Yに対してこれらの土地を売渡担保として譲渡し、本件農地については仮登記移転の付記登記を、その他の各土地については所有権移転登記をなしました。

A及びX間における売買代金の支払方法については、XはA振出の約束手形を受領し、Aは期日までに手形金を支払うとして売買契約を締結しました。

このとき、Aは会社に支払能力がないにもかかわらず、約束手形金を確実に支払えるかのごとく装い、その旨Xを誤信させたうえで売買契約を成立させました。そして、Aは売買契約のわずか6日後に約束手形の不渡りを出して事実上倒産し、代金の支払いも履行不能となりました。

Xは、上記売買契約はAの代表者による詐欺であるとして、XはAに対して売買契約の意思表示を取り消し、また支払不能を理由に売買契約を解除する旨の意思表示をなし、Yに対して付記登記の抹消を求めました。

第1審は、詐欺の成立が認められず、X敗訴。

第2審は、

のように示し、Yは転得当時に善意であったことを認定したうえで

・本件農地を除く各土地は、Xによる取消しの意思表示前にYが所有権を取得(かつ所有権移転登記を経由)しているから取消しを対抗できないが、本件農地については、YはもとよりAもその所有権を取得しているとはいいがたく、単にその移転登記請求権を取得しているにすぎない

・仮に各所有権の移転登記が実現しているとしても、YはA名義の所有権移転仮登記上の権利移転の付記登記を経ているだけであって、所有権取得の対抗要件を備えている者ではないから、Xは詐欺による取消しをYに対抗できる

として、Xの請求を認める判断をしました。

民法96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(※当時の条文ではなく、本記事執筆時点の条文を引用しております。)

これを受けてYが上告すべきところ、この間すでにYが破産したため、代わりに破産管財人Zが上告。上告理由として、主に以下の3点が主張されました。

①民法96条3項は、詐欺による意思表示の取消権者と両立しない取引関係に立つこととなった第三者との利害の調整について、第三者が善意である限り、その利益を優先させる旨を定めたもの。

②原判決のような見解をとると、取消権者は自ら対抗要件を備えることなくして善意の第三者の対抗要件の不存在を主張しうることになり不当。

③94条2項にいう第三者は対抗要件を備えているものであることを要しないという判例(最判昭和44年5月27日民集23巻998頁)を引用して、96条3項の場合も同様に解すべき。

これを受けて最高裁は、

以上のように「第三者」の範囲を広く解する判断を示し、Yの敗訴部分を破棄しました(判例タイムズ322号90頁参照)。

◇ ◇ ◇

さて・・・

堀河の歌に絡めてご紹介した、ヘアドネーション。

日本では主に3つの団体が活動をおこなっており、そのうち、NPO法人JHD&C(通称「ジャーダック」)では、刑務所と共にある取り組みをされているとのこと。

それは、和歌山刑務所内・白百合美容室のボランティア参加です。

同美容室は受刑者の職業訓練を目的に設置されていますが、ここではウィッグの製作過程のひとつである、髪の毛(ドネーションヘア)の仕分け作業に参加しています。

ドナーは髪の毛を寄付する際に、ジャーダックの事務局へ送付するか、白百合美容室へ送付(※)するか、選択することができるのです。

※白百合美容室に直接送付するのではなく、この活動に協力されている社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会への送付が求められています。

この活動は、受刑者の方がボランティア参加を通じて社会とのつながりを感じながら、社会復帰を目指す一助を担うための取り組みとしておこなわれているとのことです。

思わぬところで、法曹との繋がりを発見することができました。

実は筆者も寄付に参加したことがあり、ちょうど今年が2回目のヘアドネーションでした。そこで、せっかく知ることができたならと思い、白百合美容室での作業用宛先を選択しました(※)。

※送付の際は任意でドナーシート(ドナーの毛髪状態を記入する用紙)を同封しますが、これも白百合美容室専用のものが準備されているため、そちらを利用します。

とはいえ、こちらは髪を送るだけですので

「色々な機会をプラスして使ってもらえて嬉しいなあ」

と思いながら参加したのでした。

その他、刑務所における更生プログラムは様々ありますが、当ブログもある一つの取り組みについてご紹介したことがあります。関心のある方は是非ご一読ください。

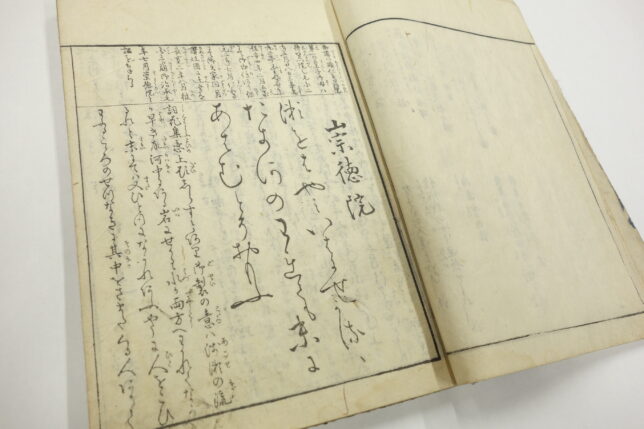

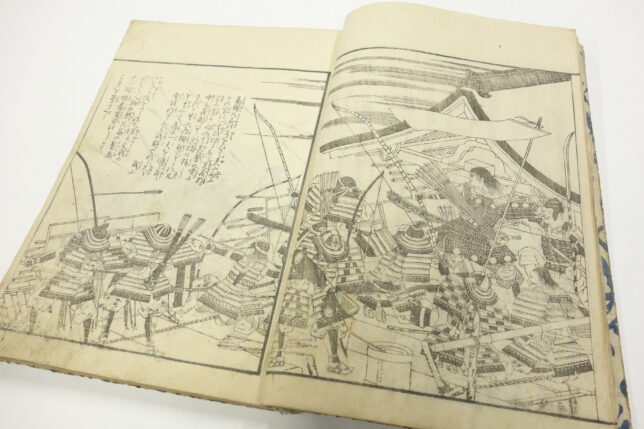

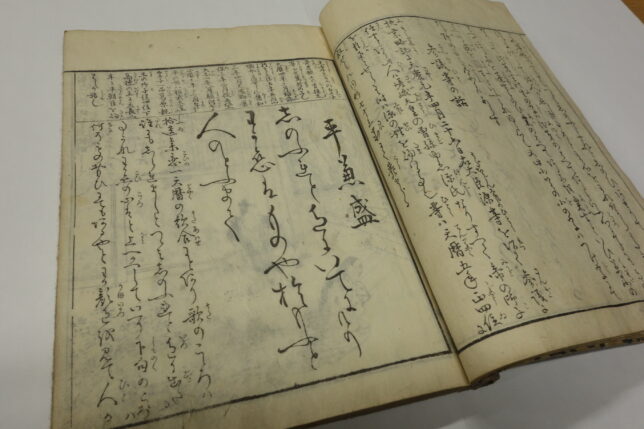

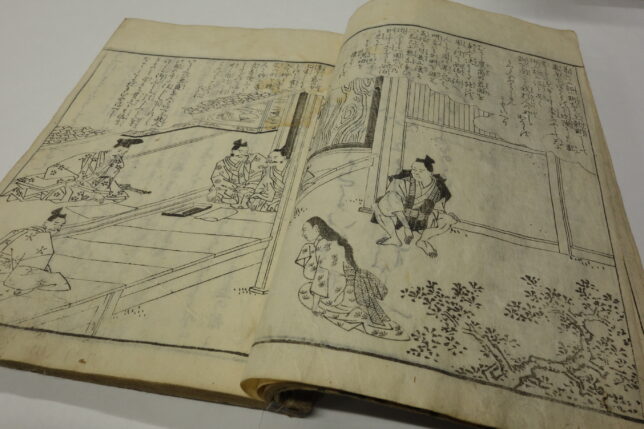

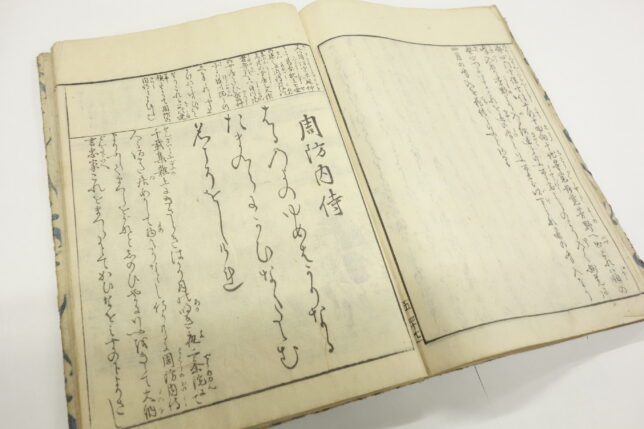

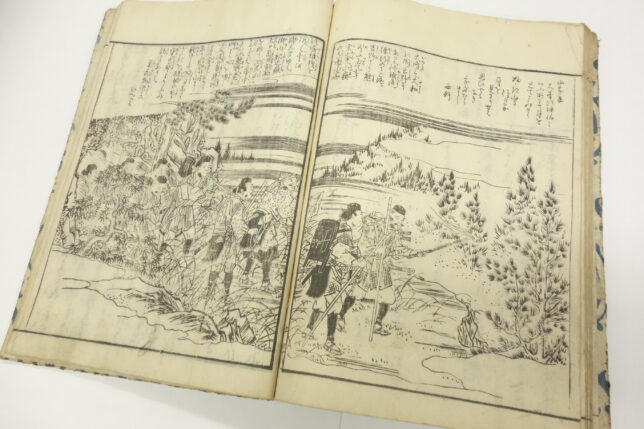

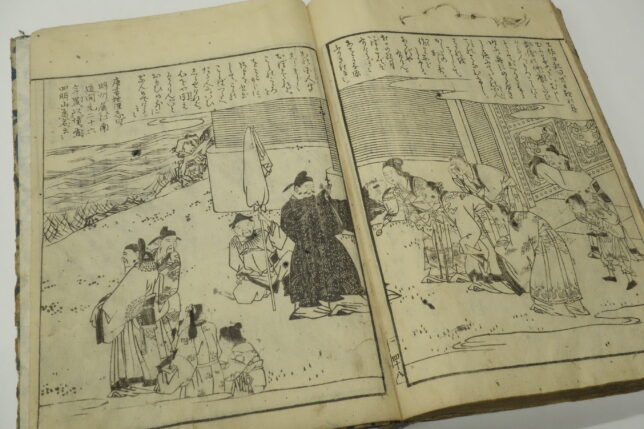

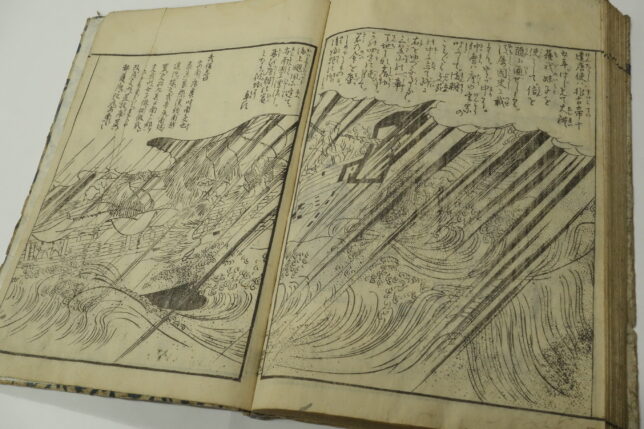

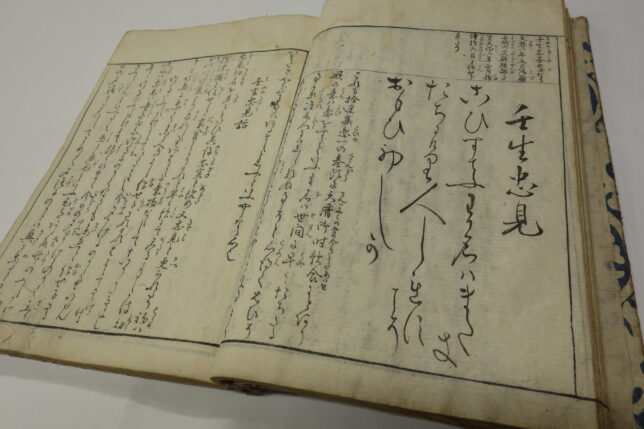

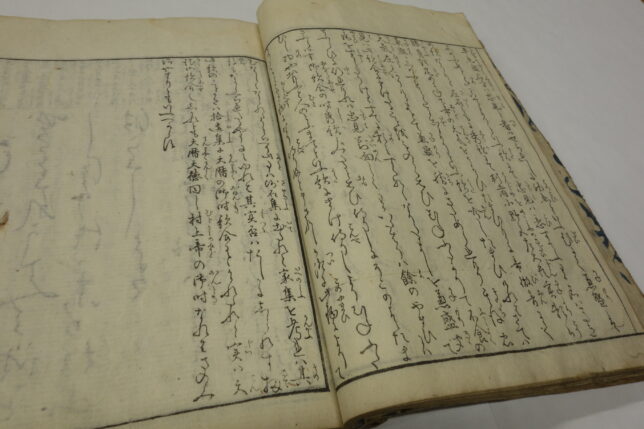

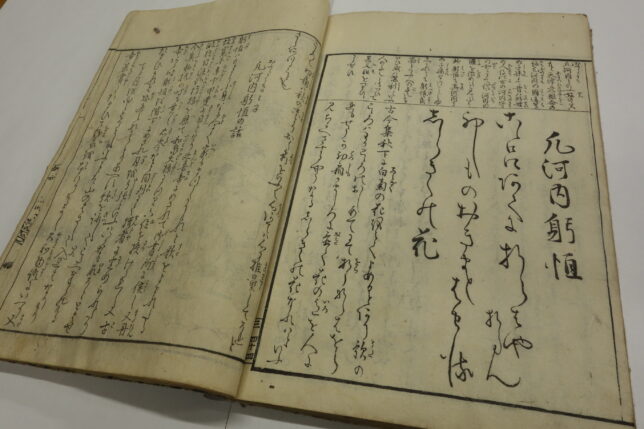

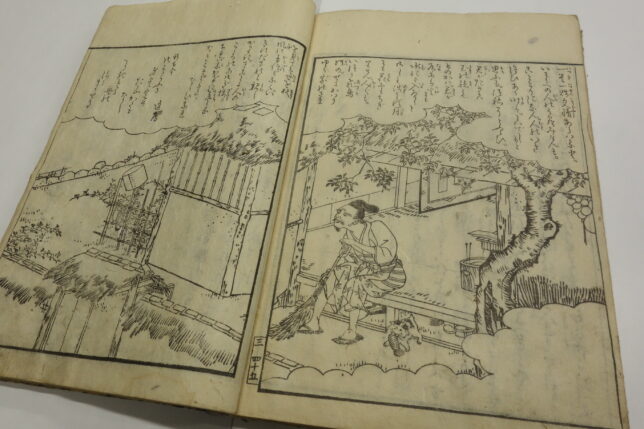

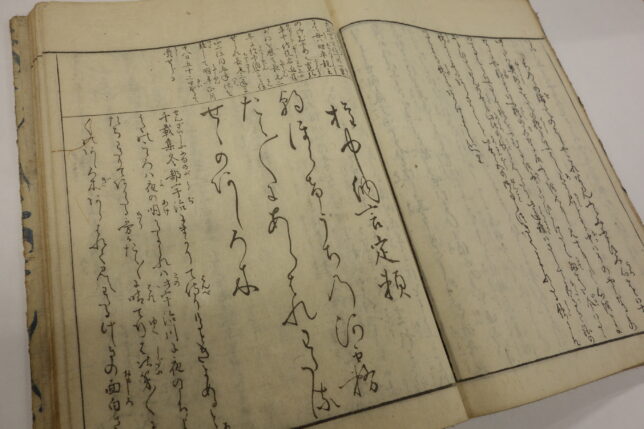

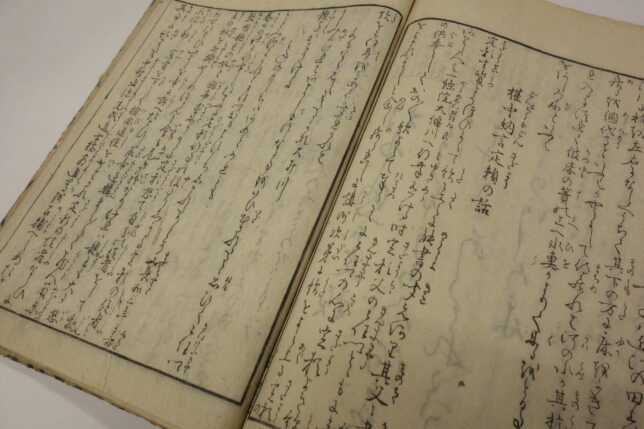

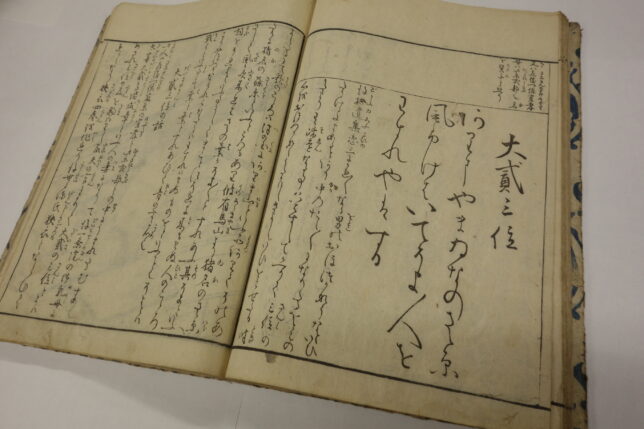

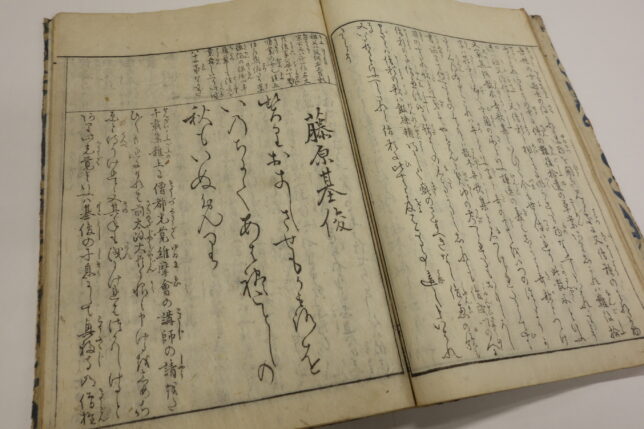

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー