2024年も残すところわずかとなりました。

今年も法律に関するニュースが沢山あったように思います。

袴田事件の無罪確定、「不適正」と認定された特捜部検事の取調べなど、大々的に報道されたものは特に印象的だったのではないでしょうか。

しかし、このように話題になる事件はごく一部で、裁判所では日々多くの事件が取り扱われています。

新件を申し立てるときには、事件番号がふられるたび、その数の大きさに「世の中これだけトラブルがあるのか・・・」と実感させられるほど。

そして、こうした事件の数だけ「判決」が誕生するのですね。

この「判決」。

裁判所が一定の手続を経て出しているものであるだけに、

「一度出されたら絶対に変わることがない」という気がしませんか?

しかし、法律が時代・社会と共に変わっていくように、

判決もまた、そうした変化の中で見直されることがあります。

これを「判例変更」といいます。

ここで気になるのは、

「変更前に適法とされていたことが、「判例変更」によって違法になってしまったとき、その行為はどのように判断されてしまうのか」

という点ではないでしょうか。

変更前の行為であれば問題にならないのか、

はたまた、過去に遡って処罰対象となってしまうのか。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

小倉百人一首 100首のうち29首目。

平安時代前期の歌人・官人、凡河内躬恒による「秋」の歌となります。

心あてに

心当て=当て推量、という意の名詞。

「当て推量に」「あてずっぽうに」となるが、その他「心をこめて」「よく注意して」と訳す説もある。

折らばや折らむ

接続助詞「ば」は仮定条件で訳す。

意志の助動詞「む」はすぐ前の係助詞「や」との係り結び(=疑問や反語、協調などで用いられる表現)。

「もし折るならば折ってみようか」と訳される。

初霜

その年の晩秋に初めて降りた霜。

置きまどはせる

「置く」は霜や露が「降りる」こと、

「まどはせる」は「混乱させる」「悩ませる」などの意。

白菊の花

上の句の「折らばや」に続く。倒置法。

凡河内躬恒(おおしこうちのみつね・859?-925?)

平安時代前期の歌人・官人ですが、正確な生没年は分かっていません。

894年に甲斐国(現・山梨県)の役人に任命され、その後は丹波国(現・京都府中部、兵庫県北東部)、和泉国(現・大阪府南西部)、淡路国(現・兵庫県淡路島)などの役人を歴任しました。

役人としての官位は五位とそれほど高くありませんでしたが、歌人としての評価は高く、多くの歌会や歌合せに参加し、活躍しました。

その才能は紀貫之と並び称され、共に当時の代表的歌人として宮廷の宴に呼ばれたり、三十六歌仙に選ばれたり、醍醐天皇の命により初の勅撰和歌集である「古今和歌集」を撰上するなどしました。

本来であれば昇殿も許されないような身分であり(それゆえに生没年などの情報も記録が残っていません)、役人としての給与も少なかったことでしょう。

しかし、「歌人」という職業がない頃に、躬恒は歌によって副収入を得ていました。

それほどの才能の持ち主でした。

朝廷に召されるたびに報奨を賜ったり、上級貴族の邸宅に招かれて屏風歌を詠むことで褒美を与えられたり。また、先に述べた「古今和歌集」の選者としても報奨を得られたと考えられます。

単なる役人の一人であれば、その名前が後世に残ることはなかったでしょう。躬恒の人気はそれほど高いものだったのです。

さて・・・

平安貴族の働き方というのは、実際どのようなものだったのでしょうか。

文学作品やドラマの影響が大きいように思いますが、

朝廷での宴に参加したり、

和歌を詠んだり、楽器を嗜んだり、

時には恋愛関係を楽しんだり・・・

そうしたことが「仕事」だったのではないか、という印象もあります。

一部の上流貴族にはあてはまることがあるかもしれません。

しかし、貴族・役人らというのは基本的に忙しかったようです。

平安時代の貴族は日記をつけるのが一般的でした。

現在では読み物として出版されている物もあります。

清少納言のエピソードで登場した藤原行成は「権記」、

大河ドラマで注目を集めた藤原実資は「小右記」を残しており、

そこには朝から晩まで働く日々のこと、朝廷において細やかに決められた作法や行事(年間約100ほどあり、月によっては毎日何かしらの行事がおこなわれる状態だったとのこと)について綴られています。

このように、実はかなり多忙な職場環境だったのです。

いまなら「ブラックな職場」と言われてしまうかもしれません。

そんなとき、今日では処遇改善を求めるための手段が複数ありますが、

そのひとつに「ストライキ」があります。

朝廷で働く彼らは、いわば公務員のような立場。

過去に、公務員による争議行為(※)について、判例変更と遡及処罰の禁止に関する判断がされた事例があります(最判平成8年11月18日)。

※同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます(厚生労働省HPより)。

公務員の争議行為禁止については、以下の事件によって最高裁の基本的見解に変遷が生じました。なお、紹介事例の犯行時点は②と③の間となります。

①地方公務員法違反事件「都教組事件」(最大判昭和44年4月2日)

1969年(昭和44年)、東京都教職員組合(都教組)が勤務評定制度に反対し、一斉に有給休暇を取って学校を休みにするというストライキを決行したところ、これが地方公務員法に違反する「同盟罷業」にあたるとして、都教組の執行部が起訴された事件。

裁判所は、処罰対象となるのは争議行為・あおり行為ともに違憲性の強いものに限られるという、いわゆる「二重のしぼり」の限定をし、被告人を無罪とした。

同日言い渡された国家公務員法違反事件である「全司法仙台事件」(最大判昭和44年4月2日)でもこの考えが明示されたため、「二重のしぼり」論は国家公務員法、地方公務員法の両方における判例となっていた。

②国家公務員法違反事件「全農林警職法事件」(最大判昭和48年4月25日)

1958年、警察官職務執行法の改正案が提出され、この改正案に反対する運動が展開された。この運動に全農林労働組合も参加し、組合員に対して争議行為への参加を呼びかけましたところ、これが国家公務員法が禁止する「違法な争議のあおり行為」に該当するとして、組合役員が起訴された。

裁判所は「二重のしぼり」論を否定し、「全司法仙台事件」の解釈を明示的に変更したが、一方で地方公務員法違反である「都教組事件」判決については明示的に変更していなかった。

③地方公務員法違反事件「岩教組学力調査事件」(最大判昭和51年5月21日)

1956年から1965年にかけて、文部省(現在の文部科学省)が実施した「全国中学校一斉学力調査」に対し、岩手県教職員組合(岩教組)が、その実施に反対し、学力調査のボイコットや、調査用紙の破棄などをおこない、当該行為が「争議行為等の禁止」に違反するとして組合役員らが起訴された。

裁判所は、この判決において地方公務員法違反についても「二重のしぼり」論を否定し、これによって「都教組事件」判決についての解釈が明示的に変更された。

被告人Xは、A県教職員組合の中央執行委員長であったところ、日本教職員組合(以下「日教組」)が昭和49年4月11日に全国規模でおこなった全一日ストライキに際し、傘下の公立学校教職員に対し、同盟罷業の遂行のあおりを企て、かつこれをあおったとして、地方公務員法違反の罪で起訴されました。

一審(盛岡地判昭和57年6月11日)は、被告人に対して無罪を言い渡し、控訴審(仙台高判昭和61年10月24日)もこれを是認。

これに対して、検察官から上告の申立てがあり、第一次上告審(最一小判平成1年12月18日)は原判決を破棄、仙台高裁に差し戻しました。

これを受けて原判決(仙台高判平成5年5月27日)が公訴事実の一部について有罪判決を言い渡したこところ、被告人から、処罰範囲を拡張する方向で判例を変更し、これを被告人に適用して処罰することは、遡及処罰を禁止した憲法39条に違反するとして上告が申し立てられました。

(遡及処罰、二重処罰等の禁止)

憲法39条「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」

これについて最高裁は、

と判断し、「判例」とは「法」ではないため、憲法39条違反には当たらないとして上告を棄却しました。

なお、判決には裁判官による補足意見が付されました。

判例、ことに最高裁判所が示した法解釈は、下級審裁判所に対し事実上の強い拘束力を及ぼしているのであり、国民も、それを前提として自己の行動を定めることが多いと思われる。この現実に照らすと、最高裁判所の判例を信頼し、適法であると信じて行為した者を、事情の如何を問わずすべて処罰するとすることには問題があるといわざるを得ない。しかし、そこで問題にすべきは、所論のいうような行為後の判例の「遡及的適用」の許否ではなく、行為時の判例に対する国民の信頼の保護如何である。私は、判例を信頼し、それゆえに自己の行為が適法であると信じたことに相当な理由のある者については、犯罪を行う意思、すなわち、故意を欠くと解する余地があると考える。もっとも、違法性の錯誤は故意を阻却しないというのが当審の判例であるが(最高裁昭和23年(れ)第202号同年7月14日大法廷判決・刑集2巻8号889頁、最高裁昭和24年(れ)第2276号同25年11月28日第三小法廷判決・刑集4巻12号2463頁等)、私は、少なくとも右に述べた範囲ではこれを再検討すべきであり、そうすることによって、個々の事案に応じた適切な処理も可能となると考えるのである。

この観点から本件をみると、被告人が犯行に及んだのは昭和49年3月であるが、当時、地方公務員法の分野ではいわゆるB教組事件に関する最高裁昭和41年(あ)第401号同44年4月2日大法廷判決・刑集23巻5号305頁が当審の判例となってはいたものの、国家公務員法の分野ではいわゆるC警職法事件に関する最高裁昭和43年(あ)第2780号同48年4月25日大法廷判決・刑集27巻4号547頁が出され、B教組事件判例の基本的な法理は明確に否定されて、同判例もいずれ変更されることが予想される状況にあったのであり、しかも、記録によれば、被告人は、このような事情を知ることができる状況にあり、かつ知った上であえて犯行に及んだものと認められるのである。したがって、本件は、被告人が故意を欠いていたと認める余地のない事案であるというべきである。

このように、被告人は、私見によっても処罰を免れないのであり、被告人に地方公務員法違反の犯罪の成立を認めた原判決に誤りはなく、刑訴法411条1号に当たるとすることはできないのである。

(以上、判例タイムズ926号153頁参照)

◇ ◇ ◇

さて。

本日の歌の作者である躬恒。

上記のとおり、当時は評判が高かったものの

明治の歌人・正岡子規は「心あてに…」に辛口のコメントを出しています。

著書「歌よみに与ふる書」で確認することができるのですが

ざっくり、どのような内容かというと・・・

かなりけちょんけちょんです。

さらには、同じ百人一首から中納言家持の歌(6首目)を引き合いに出してほめるなど、「躬恒に恨みでもあるのでは?」と思ってしまう書きぶりですが、子規に酷評されているのは躬恒だけではありません(あの紀貫之も、なかなか厳しいコメントをされています)。

色々な方の考察を拝見していると、子規は過去の歌人を文字通り否定していたわけではなく、旧派の歌人たちを攻撃するためにこのような記載をしていたとのことで、歌の近代化を目指す活動のひとつであったようです。

当時は良しとされていたものが、時代の流れによって異なる評価をされる。

法律も芸術も、そうした変化に柔軟に対応し、その時々のベター、ベストを模索していく必要があるのではないでしょうか。

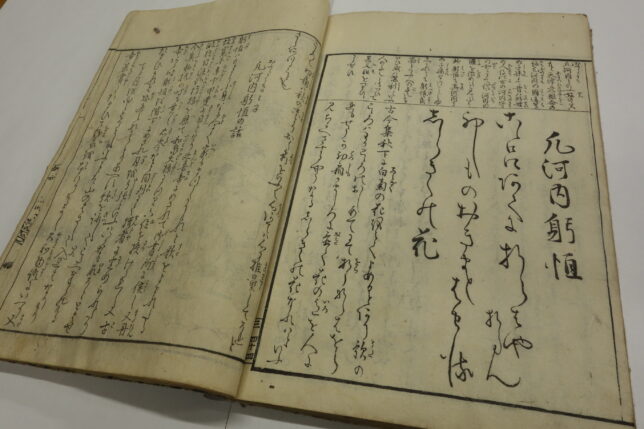

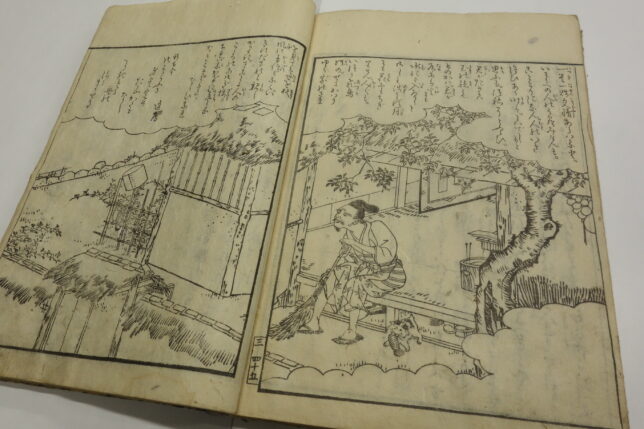

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー