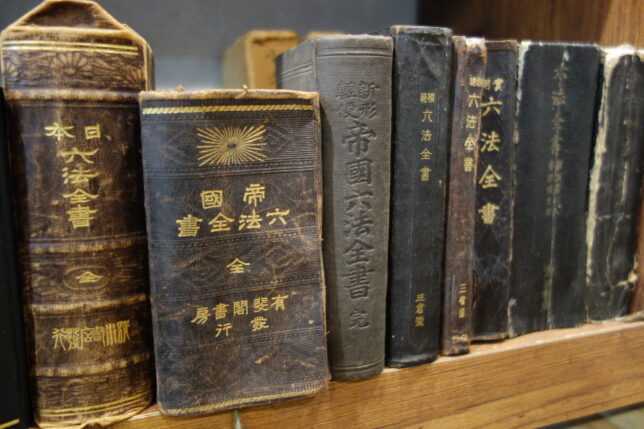

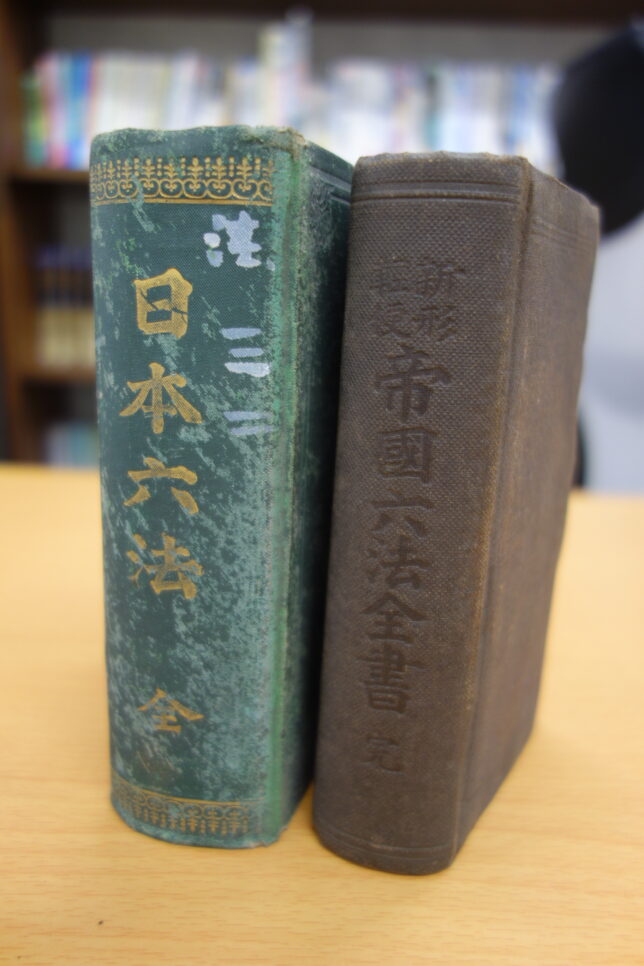

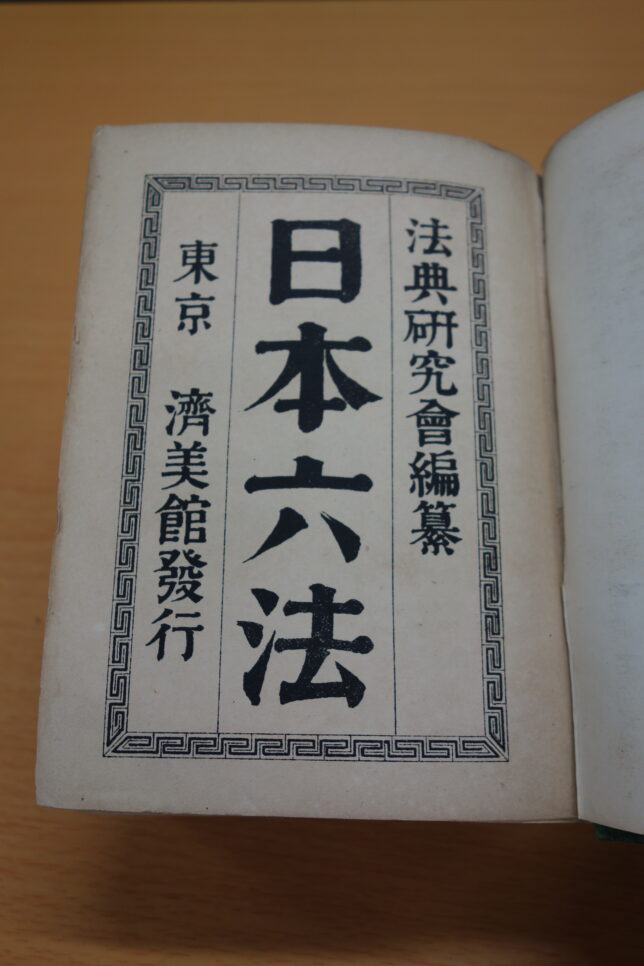

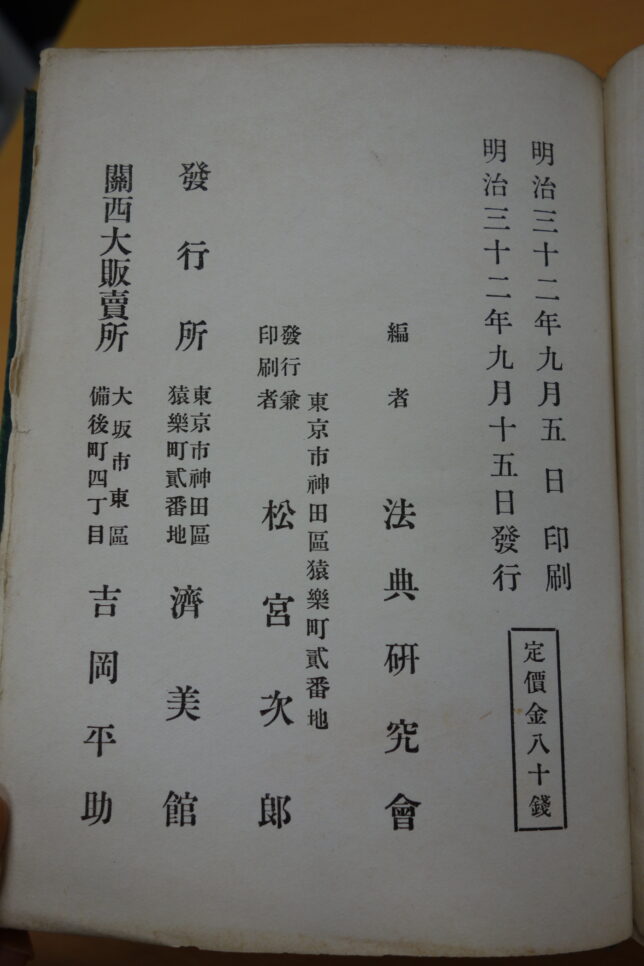

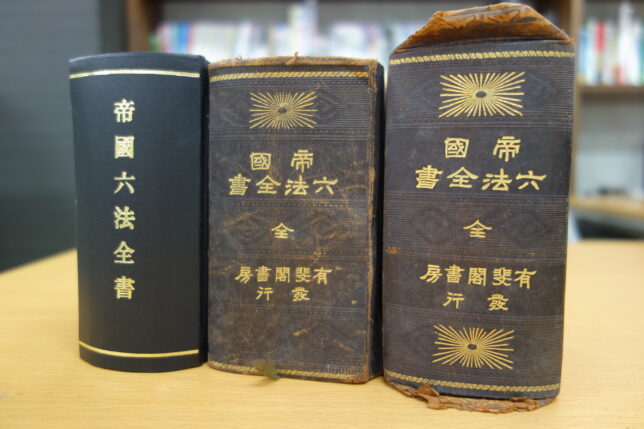

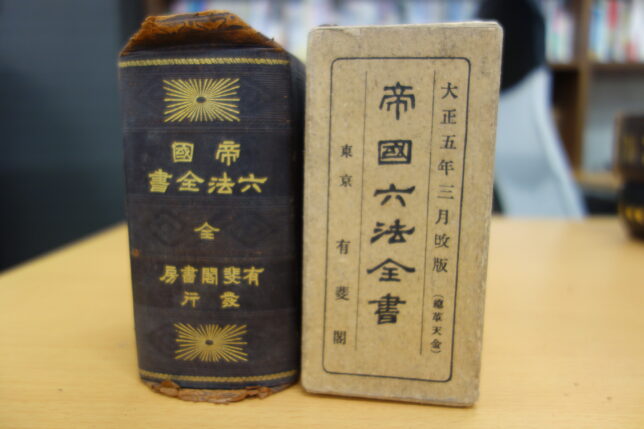

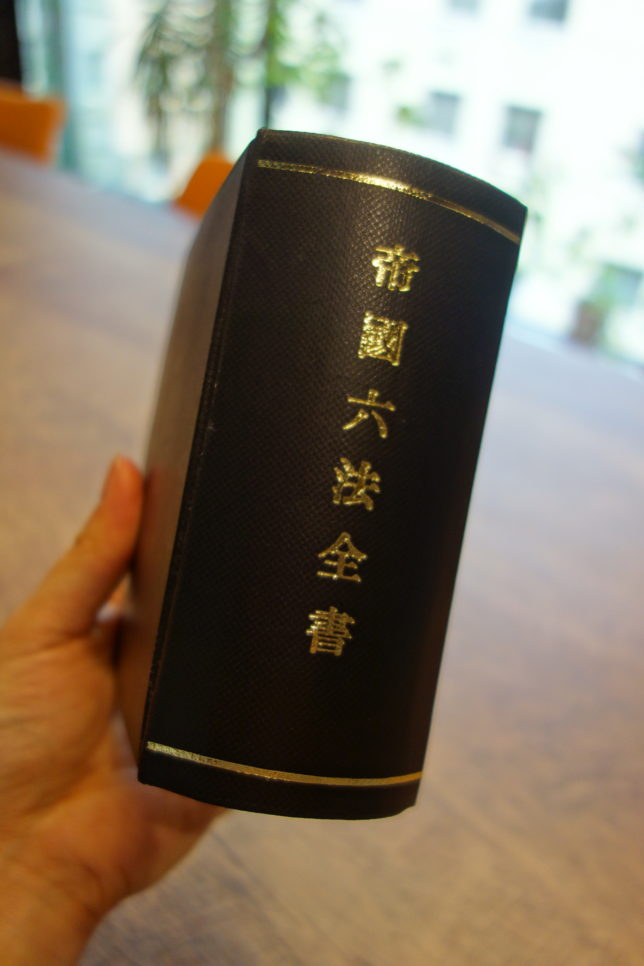

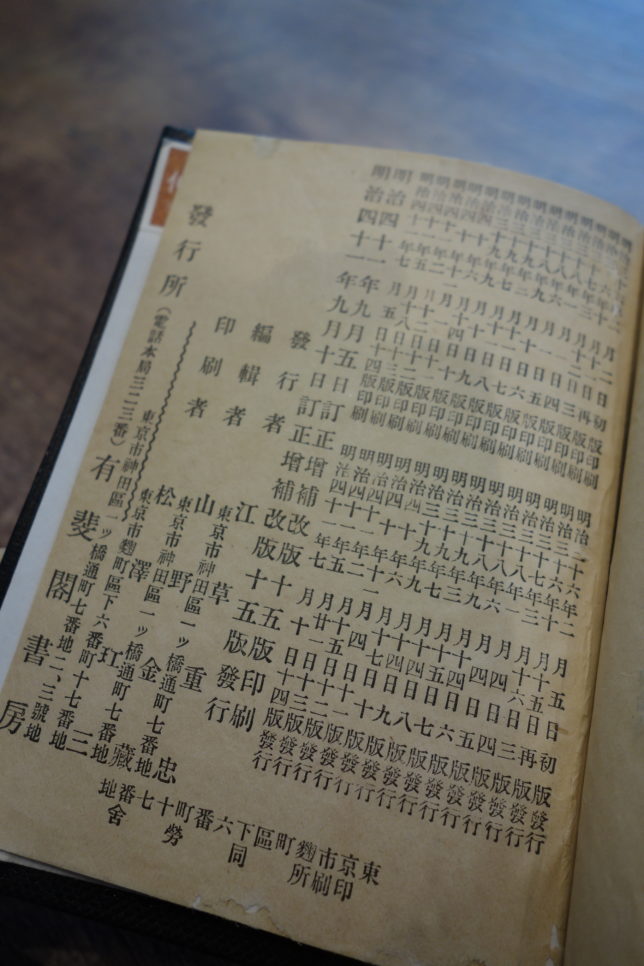

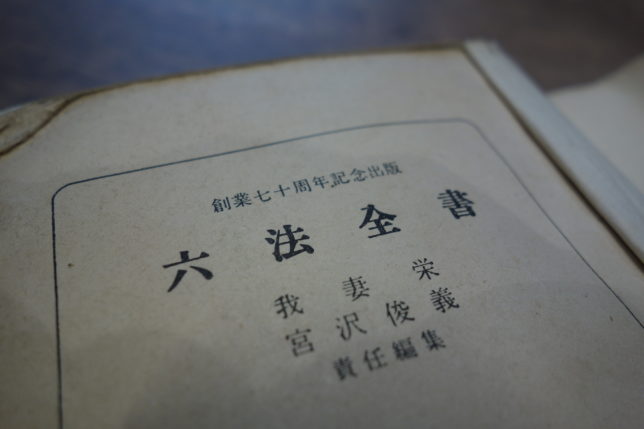

この度、弊所ギャラリーに新しい蔵書が加わりました。

本日はその3種類についてご紹介いたします。

◇ ◇ ◇

…と言いたいところですが、

まずは、日本における法律の歴史について少しお話したいと思います。

古代日本において、法律にあたるものは「律令」です。

それぞれの内容は、

律:犯罪と、それに反した場合の刑罰を定めた法

令:政治をおこなう際の決まりを定めた法

であり、

律は刑法、令は行政法をはじめとする刑法以外の法律

ということになります。

日本では、唐の制度を参考に、奈良時代に律令制度が導入されました。

実際の存否に諸説あるものもございますが、日本で定められた律令をご紹介すると以下のとおりとなります。

①668年完成 近江令

②689年施行 飛鳥浄御原令

③701年制定 大宝律令

④757年施行 養老律令

(・・・なんだか学生時代を思い出す単語ばかりですね)

養老律令の施行後、その欠陥を補うため追加法の施行はされたものの(のちに事実上廃止)、特に廃止法令は出されず、また律令の編纂がおこなわれなかったことから、形式的にはなんと明治維新期まで存続しました。

そんな状態で明治維新が起こり、江戸幕府による大政奉還後、刑法について当分の間幕府の旧制によることとなりました。

明治政府の樹立直後、1868年(明治元年)に定められた刑法が「仮刑律」です。

その名のとおり、急いで「仮」に作られ、あくまで方針を示した政府内の準則であったため、内容も到底明治維新の思想に沿うようなものではなかったようです。そのためか、公布も施行もされませんでした。

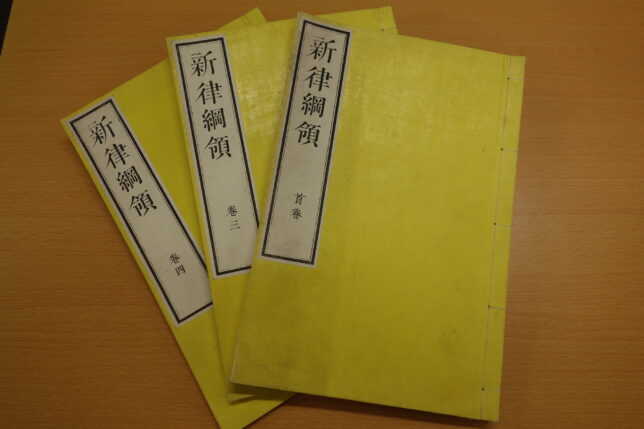

その後、1871年(明治3年)10月に「新律提綱」ができあがりましたが、これが同年12月に「新律綱領」として頒布されました。

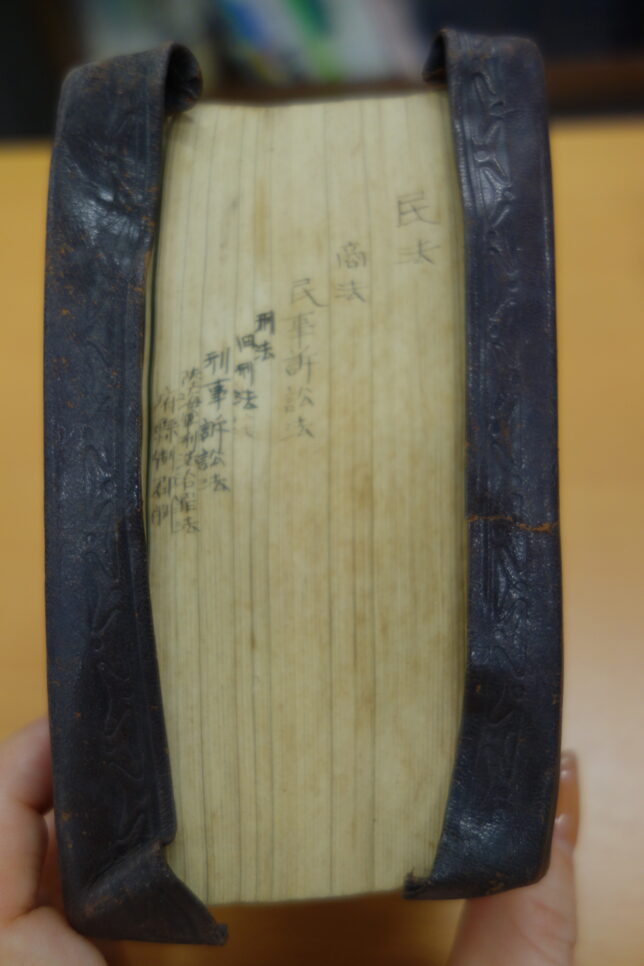

新律綱領は全6巻8図14律192条から成ります。

(今回、蔵書に加わったのは1巻、3巻、4巻です)

こちらでは正刑として五刑(笞罪・杖罪・徒罪・流罪・死罪)が規定されましたが、華族や士族に対しては閏刑を採用したり(僧侶・官吏にも準用)、類推適用や遡及効を認めるなど、まだまだ前時代的なものであったようです。

| 正刑: 笞杖徒流死(ちじょうずるし)は中国の律における基本的刑罰で、日本の律では「五罪」として導入。大宝律令・養老律令でも定められていた。 閏刑(じゅんけい): 特定の身分の者に対して、正刑に代え寛大な刑を課すこと。 |

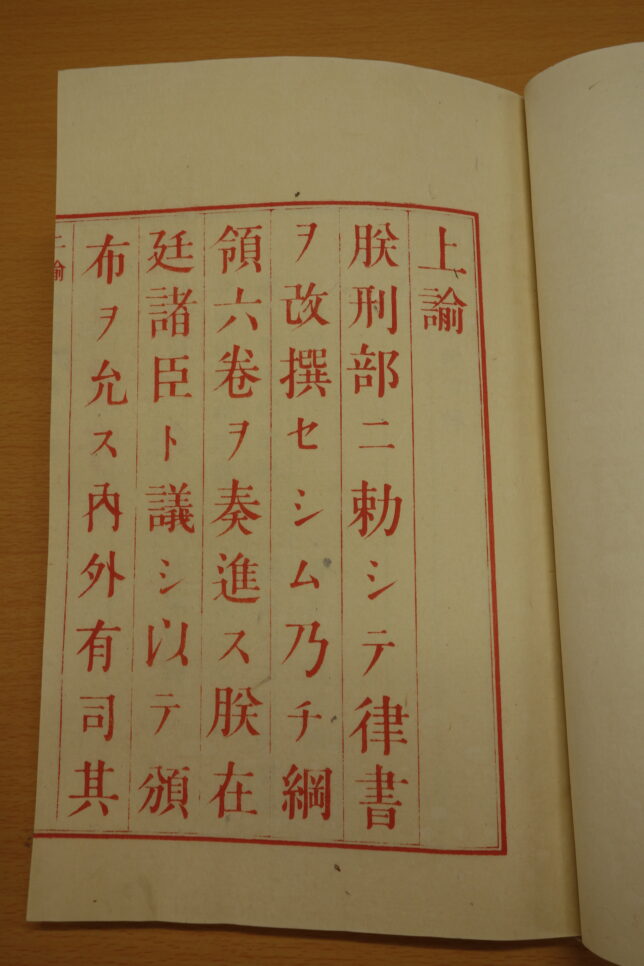

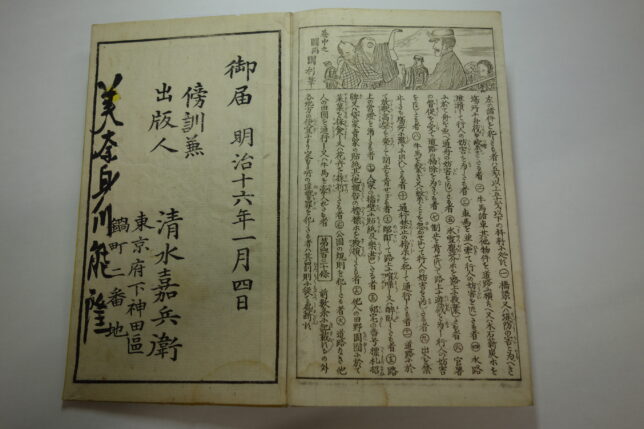

実際に書籍を開くと、まずは「上諭」。

これは天皇の裁可を示す言葉で、現在の日本国憲法が施行される前の日本において、天皇によって制定・公布される法律等の初めに付されていました。

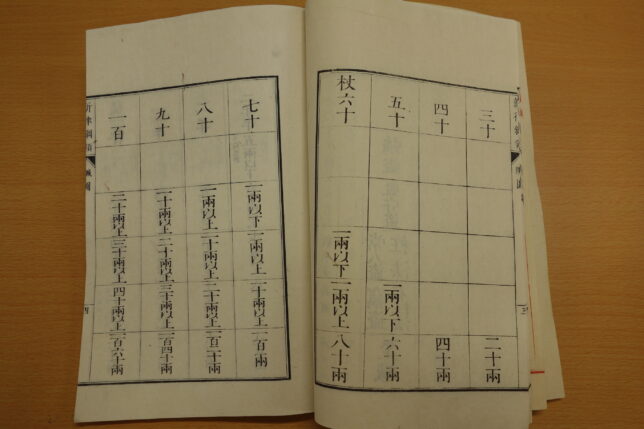

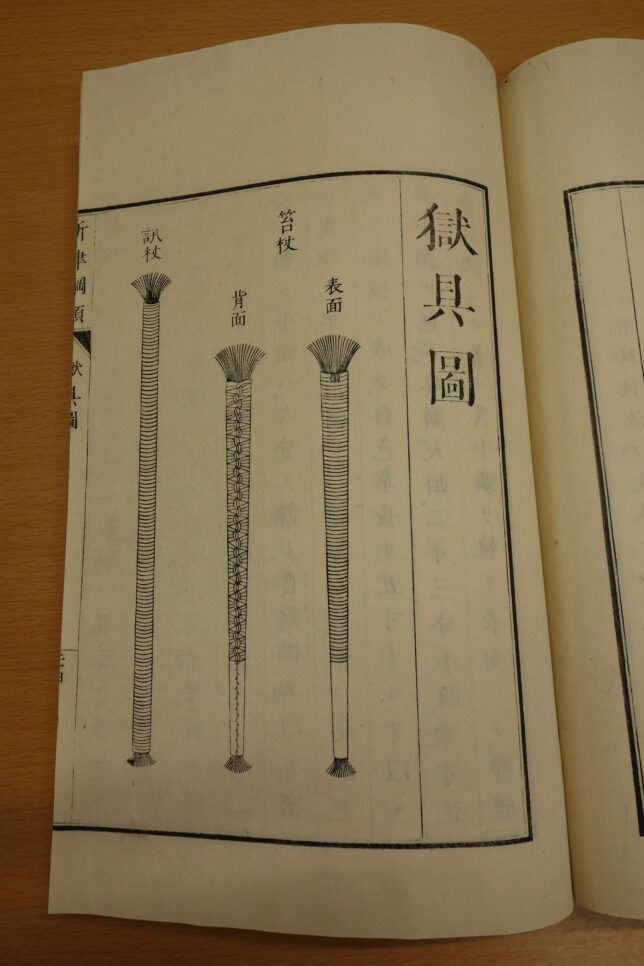

ページをめくっていくと、

どの罪に対して、笞あるいは杖でどの程度罰を与えるのか

また、笞や杖やどういった物を使用するのかが詳細に書かれています。

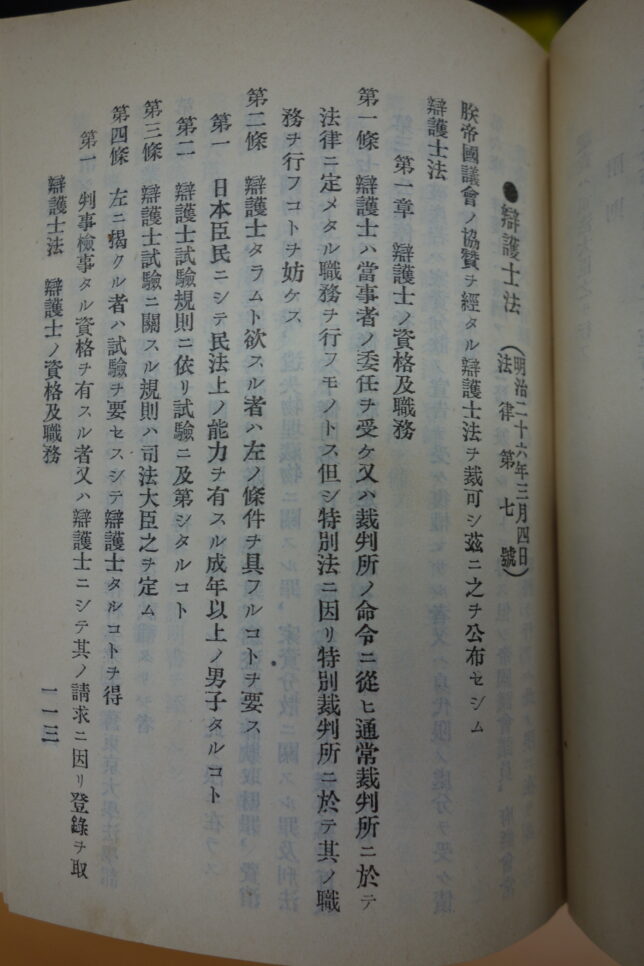

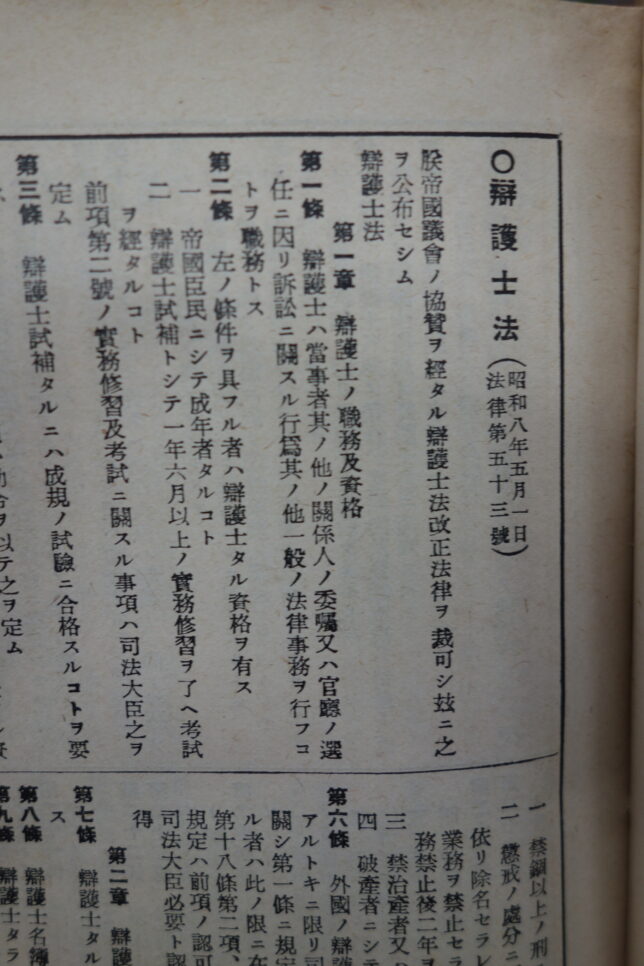

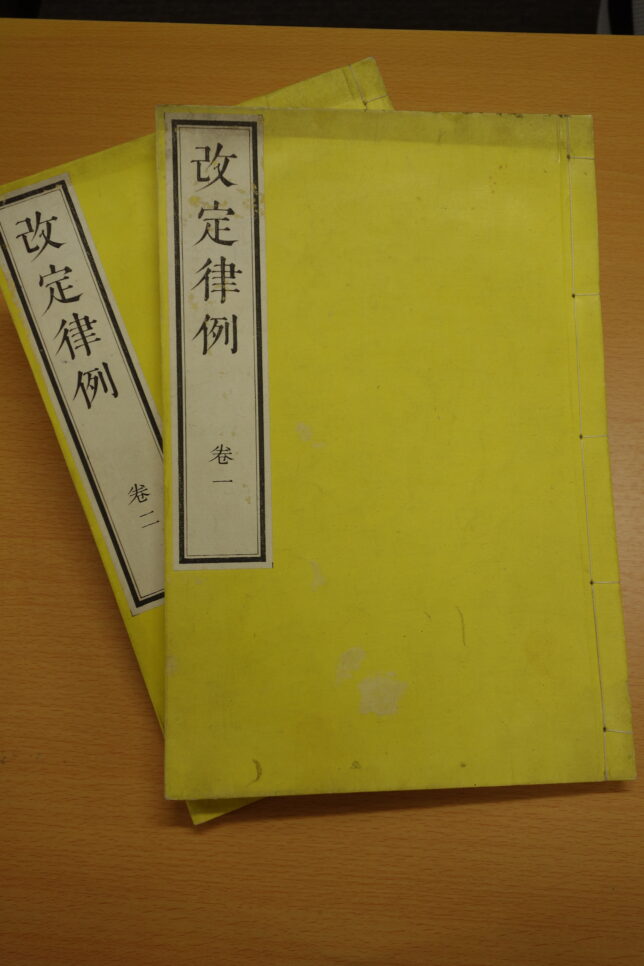

さらに、新律綱領を補充・修正するとして「改定律例」が頒布されました。

こちらは全3巻とのこと。(蔵書は1巻、2巻となります)

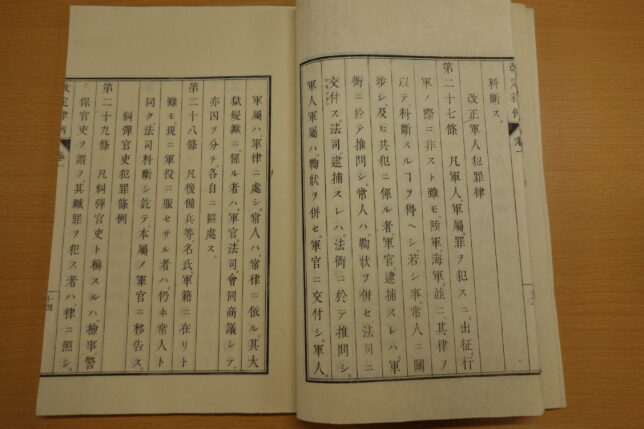

新律綱領に比べ、より西洋法からの影響がみられる内容となっており、その大きな特徴として以下の2点が挙げられます。

・条文に番号をふる「逐条形式」を採用

・笞罪、杖罪、徒罪、流罪を「懲役」に

記載形式が変わったことで、ぐっと現代の法律に近づいた印象を受けます。

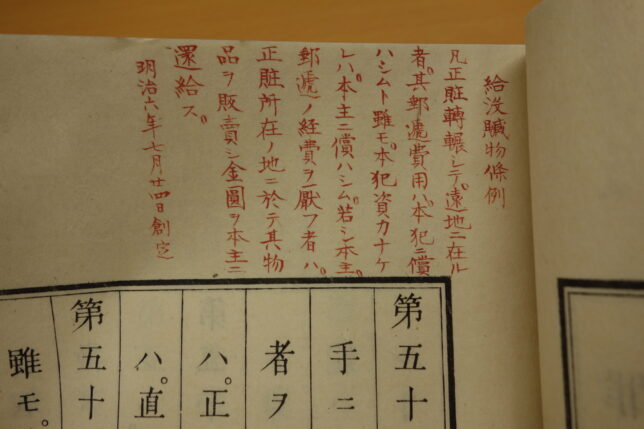

このように赤が入れられている箇所も複数ありました。

改正等の補足なのでしょうか。

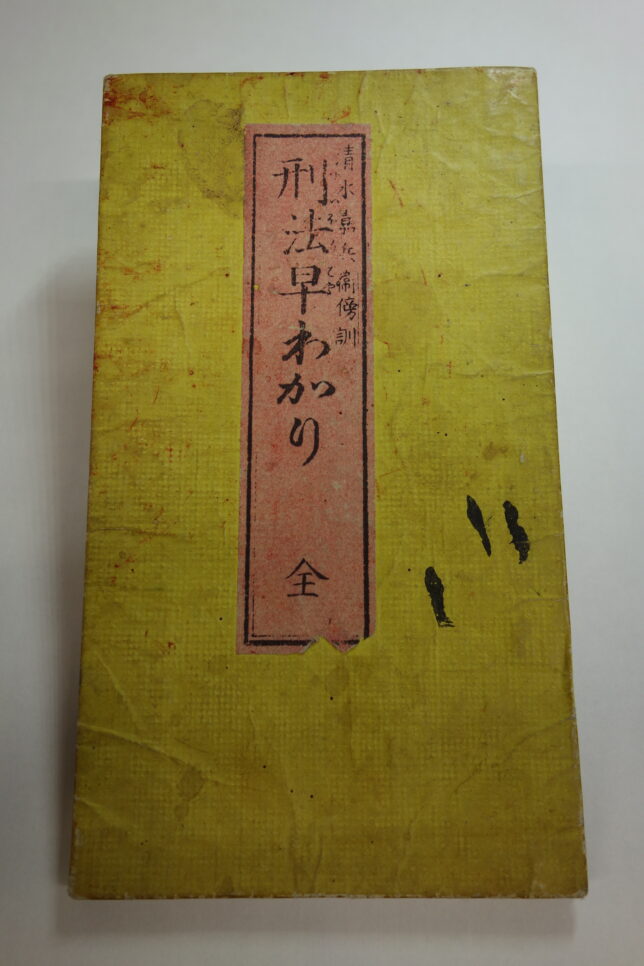

こうした経緯を経て、1882年(明治15年)1月「刑法」が施行されました。

これが、いわゆる「旧刑法」。現行刑法の一つ前のものです。

日本政府が招聘したフランスの法学者・ボアソナードにより起草され、フランス法の影響が非常に強いものとなりました。

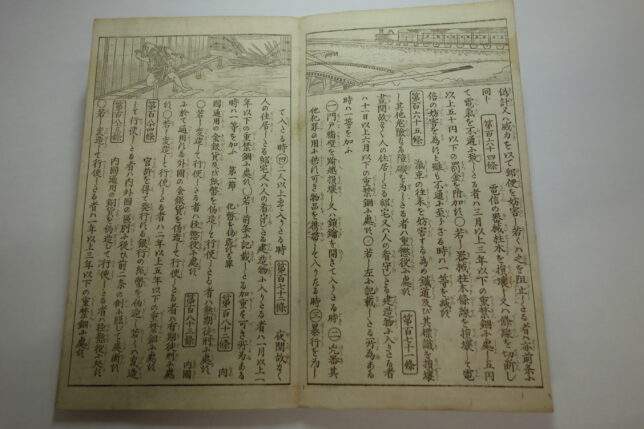

この「刑法早わかり」では、条文にフリガナ、さらに挿絵が入れられており、まるで教科書のような工夫がなされています。

なんとこの挿絵、明治時代の浮世絵師・歌川国利によるものとのこと。

こんなところで活躍を目にすることができるとは、驚きました。

個人的には、こちらの挿絵が目にとまりました。

浮世絵の雰囲気で汽車が描かれており、面白い組み合わせだと感じます。

そして、1908年(明治41年)、現在の刑法が施行されました。

主な改正点として以下があげられています。

| ・重罪、軽罪および違警罪の区別を廃し、違警罪にあたる軽微な犯罪を刑法典から削除したこと ・罰の種類を減じ、主刑のうち徒刑、流刑、禁獄を廃止して、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留および科料とし、付加刑を没収のみとしたこと ・各犯罪の構成要件を抽象化、簡約化して、犯罪類型の細分化をやめ、法定刑の幅を広くすること等により、裁判官に、広範な裁量の余地を与えたほか、刑の執行猶予に関する規定を設け、明治38年の「刑ノ執行猶予ニ関スル法律」を廃止したこと |

このように順をたどってみると、

「新律綱領」も「改定律例」も、その内容は「歴史上のもの」という色が濃いように思いますが、現行刑法のすぐ前に定められたものなのです。

そう考えると一気にリアリティを感じますし、

一方、養老律令等からの繋がりを考えれば、やはり歴史的なものを感じます。

現在も、私たちの暮らしに沿うよう改正が重ねられている法律ですが

ずっと先の未来、

「令和の時代はこんなことが法律で定められていたなんて」

「いまでは到底考えられない・・・」

なんて思われてしまうのかもしれないですね。

◇ ◇ ◇

ということで、今回は新しく仲間入りした蔵書をご紹介いたしました。

引き続き、興味深い書籍を見つけてまいりたいと思います。