あらゆるものが、デジタル化しつつある現代。

デジタル化が進むにつれ、「時間の計測」という点でも

その正確さは精度を増す一方です。

「時間」が大きくかかわる勝負の世界においては、

1秒に歓喜する者もいれば、1秒に涙する者もいる。

とはいえ現代では、その差は「1秒」どころではなく

0.01秒、0.001秒…と、さらにシビアになっているのではないでしょうか。

ある時点より前となるか後となるか。

一瞬の差が、全てを決めてしまうことがあるのです。

それは、法律においても例外ではありません。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

小倉百人一首 100首のうち60首目。

平安時代の女流歌人・小式部内侍の歌となります。

大江山

丹波国桑田郡(現在の京都府西北部)の大枝山(源頼光の鬼退治で有名な大江山(丹後(京都府北部))とは異なります。)京都市西京区と亀岡市の境に位置し、標高は480メートル。「大江山」、「大井山」とも呼ばれます。

平安京から山陰道を下る場合、山城国と丹波国の国境にある大江坂に設けられた大江関を必ず越えて、京と別れを告げることになった事から、古くから歌枕の地として知られていました。

丹後は、現在の京都府北部。713年に丹波国北部にある5群を割いて「丹後国」として設置されました。この歌が詠まれたとき、作者・小式部内侍の母である和泉式部は夫と共に丹後国へ赴いていました。

いく野の道

生野(いくの)=丹波(京都府福知山市)にある地名で、丹波は、現在の京都府西北部を指し、京都(平安京)の北西の出入口にあたる地理的条件から、古くより各時代の権力者から重視されました。「生野」は「行く」の掛詞となっています。

まだふみも見ず

ふみ=「文」と「踏み」の掛詞。母からの手紙が来ていないことと、母のいる天の橋立へは行ったことがないことを掛けています。

※「踏み」は「橋」の縁語。

天の橋立

丹後国与謝郡(現在の京都府宮津市)にある名勝で、日本三景のひとつ。

宮津湾と内海の阿蘇海を南北に隔てる全長3.6キロメートルの湾口砂州。天橋立が観光地として認知され始めたのは8世紀初頭とのことです。

小式部内侍(こしきぶのないし・999頃-1025)

平安時代の女流歌人で、女房三十六歌仙の一人です。父は橘道貞、母は和泉式部で、寛弘6(1009)年ごろ、母の和泉式部と共に一条天皇の中宮・藤原彰子に出仕しました。母と区別して「小式部」、内侍所(賢所)という機関で掌侍として仕えたため「内侍」という女房名で呼ばれるようになりました。

*内侍所(ないしどころ)(賢所(かしどころ))/三種の神器の一つである神鏡を安置した場所

*掌侍(ないしのじょう)/律令制における女官の一つ。尚侍(ないしのかみ)・典侍(ないしのすけ)に従って天皇に近侍し、内裏内部の儀礼や事務処理をおこなう役目。)。

母・和泉式部の美貌を受け継ぎ、また母同様に恋多き女流歌人として、藤原教通・藤原頼宗・藤原範永・藤原定頼など多くの高貴な男性との交際で知られていましたが、万寿2年(1025年)、20代で藤原公成の子(頼忍阿闍梨)を出産した際に死去し、周囲を嘆かせました。

美しく、才能にあふれ、恋多き女性であった小式部内侍。

小式部内侍が仕えていた一条天皇の中宮・彰子をはじめ、多くの人がその死を嘆いたと言われています。

母・和泉式部の悲しみは、どれほど深かったことでしょう。

前途有望であった娘・小式部内侍の死に際し、和泉式部は、以下の歌を詠んでいます。

この歌には「小式部内侍みまかりて、むまご(孫)どもの侍るのを見て」との詞書が付いており、『後拾遺和歌集』における哀傷歌の傑作と言われています。

小式部内侍の母である和泉式部は

平安随一の女流歌人と言われるほど、歌の才能がある人でした。

小式部内侍自身も、美人で若い上に歌の才能があると評判だったため、

「丹後にいる母・和泉式部が作っているのではないか」

との噂が絶えませんでした。

あるとき、歌合せの会が開催されることになりました。

その会の場で、藤原定頼は小式部内侍に

(歌会で詠む歌はどうするんです? お母様のいらっしゃる丹後の国へは使いは出されましたか? まだ、使いは帰って来ないのですか?)

と言ってからかいました。

これに対する返歌として、彼女が即興で詠んだのが、本日のこちらの歌。

「生野」を「行く」と掛け、「文」と「踏み」と掛ける。

意地の悪いからかいにも、各地名や歌の技法を織り交ぜながら、即興で機転の利いた歌を返すなど、優れた歌人でなくてはとてもなせる技ではありません。。

この一件により、小式部内侍の作品は、母による代作ではなく、小式部内侍自身、優れた才能の持ち主であることを、大勢の前で証明することとなりました。

さて・・・

小式部内侍が、出産をきっかけとして命を落としてしまったように

出産とは、正に命がけなのです。

胎児の期間を経て、母子ともに健康で、出生という日を迎えるということは、

当たり前のことではなく、むしろ奇跡とも言えるでしょう。

ところで、人はいつから「人」としての権利を持つのでしょうか。

民法では、人の権利能力につき、以下のように定められています。

(権利能力)

第3条1項 私権の享有は出生により始まる。

このように、出生と同時に「人」として等しく権利をもつことになります。

しかし、「出生」と同時に権利を持つとなると

胎児には権利能力は認められていないということになります。

では、胎児の出生前に

交通事故等の思わぬ事態が発生した場合はどうでしょうか。

例えば、妊娠中に胎児の親が不測の事故に遭遇し、被害者となってしまった場合。

事故発生が、出生時刻の

・「前」であったか

・「後」であったか

という僅かな時間の差により、胎児は損害賠償請求をできなくなる、という不公平が生じてしまいます。

このような不公平をなくすため、民法では以下のような例外を設けているのです。

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

民法721条

「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」

(相続に関する胎児の権利能力)

民法886条1項

「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」

このように、損害賠償の請求及び相続については

例外的に、胎児を「既に生まれたもの」としてみなすことにしたのです。

これについて、以下のような事例があります。

交通事故発生時に胎児であった者が、出生後に、当該事故を原因として障害を生じ、重い後遺症が残ったとして、両親とともに、自家用自動車総合保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の請求をする事案です(最三小判平成18年3月28日)。

平成11年1月5日午前10時ころ、交通整理のおこなわれていない交差点において、被害者(事故当時胎児)の母の運転する自動車が、加害者の運転する自動車(任意保険無加入)と衝突する事故が発生しました。

この事故は、加害者の過失に起因するものでした。

事故当時、被害者母は妊娠34週目でしたが、事故後運ばれた病院で緊急帝王切開手術を受け、同日午後0時58分、被害者(子)を出産しました。

しかし、被害者は重度仮死状態での出生となり、「低酸素性脳症、てんかん」の傷害を負い、病院に入院して治療を受けたものの、平成12年12月5日、症状が固定し、重度の精神運動発達遅滞(痙性四肢麻痺)の後遺障害が残ってしまいました。

被害者の傷害及び後遺障害は、この事故に起因するものとなります。

事故当時、被害者父は、保険会社との間で、被害車両を被保険自動車、被害者父を記名被保険者とする自家用自動車総合保険契約を締結していました。

この契約にかかる保険約款には、以下の「無保険車傷害条項」がありました。

同条項は、加害車両が無保険車である場合、つまり任意保険に加入していない場合、保険会社は、加害者に対して賠償請求をすることができる額を保険金として支払うというものでした。

そして、加害車両はこの「無保険自動車」に該当したのです。

胎児の時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じ、その結果後遺障害が残存した場合、無保険車傷害条項に基づく保険金請求ができるかどうか、

が問題になりました。

これについて、最高裁判所は、

「民法721条により、胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされるから、胎児である間に受けた不法行為によって出生後に傷害が生じ、後遺障害が残存した場合には、それらによる損害については、加害者に対して損害賠償請求をすることができる」

そして、

「胎児である間に発生した本件事故により、出生後に本件障害等が生じたのであるから」、被害者らは、「本件傷害等による損害について、加害者に対して損害賠償請求をすることができ」、被害者らは、自家用自動車総合保険契約の無保険車傷害条項が、被保険者として定める「記名被保険者の同居の親族」に生じた傷害及び後遺障害による損害に準ずるものとして、同条項に基づく保険金の請求をすることができる、

との判断をしたのです。

◇ ◇ ◇

本日の歌

「大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋立」

小式部内侍が、美しくも儚い生涯を閉じたのは、およそ28歳頃であったと言われています。

小式部内侍の子(頼忍阿闍梨)については、平安随一の女流歌人といわれる和泉式部を祖母、その美しさと聡明さを受け継いだ小式部内侍を母、そして藤原公成を父として生まれてきたという以外、歌の才能があったのか、どのような生涯を送ったか等、残念ながら詳細は残っていないようです。

小式部内侍は、数々の優れた歌集を残した和泉式部とは対照的に、歌集を残さなかったようですが、若くして命を落とさなければさぞかし多くの素晴らしい歌を残してくれたことでしょう。

また、和泉式部の晩年については、娘・小式部内侍の菩提を弔いつつ、自らの往生も考えるようになったといわれています。

こうして和泉式部が詠んだ歌が、

(よりいっそう暗い闇へ入り込んでしまいそうだ。はるか遠くまで照らしてください、山の端にいる月よ。)

この後、和泉式部は阿弥陀如来に帰依して出家し、専意法尼という戒名を授かったといわれます(京都にある誠心院によれば、初代住職を務めたとか)。

美しく、才能に溢れ、将来有望であった子を若くして失った和泉式部。

母としての気持はいかばかりであったでしょう。

彼女の決意表明とも言えるこの歌からは、娘を失った後、残りの人生をいかに生きるべきか、深い悲しみの中にも一筋の光を見つけた、とも読み取ることができ、それもまた、涙を誘うのではないでしょうか。

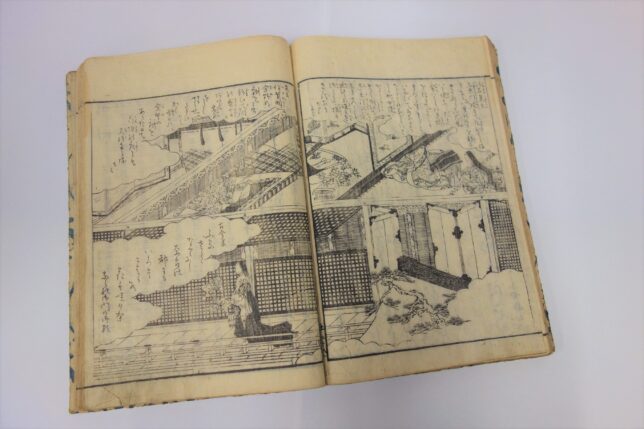

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー