春は、出会いと別れの季節。

進学や就職など、大きく環境が変わる方も多いはず。

年齢を重ねるごとにそのような機会も減りますが、それでも、春がくると何だか真新しい気持ちになります。

そして、出会いがあれば、必ず訪れるのが別れ。

切ないところですが、だからこそ共にある時間を大切にしたいものです。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

小倉百人一首 100首のうち7首目。

奈良時代前期の遣唐留学生、安倍仲麿による「羇旅」の歌となります。

あの月は奈良の春日にある、三笠山に昇っていた月なのだなあ。

天の原

広々とした大空を指す名詞。

ふりさけ見れば

「振り放け見る」は「ふり仰いで遠くを望み見る」

(ふり仰ぐ=顔を上げて高いところを見る)

接続助詞「ば」は確定条件で「~と」と訳す。

春日なる

「春日」は現在の奈良市春日野町のあたり。

当時の平城京の東方一帯の地域。

助動詞「なる」は存在を表し、「~にある/いる」と訳す。

三笠の山に

春日大社の裏手にそびえる山。

笠の形に似ていることから「御蓋山(みかさやま)」とも。

仲麿が唐へ発つ際は、航海の無事を祈る祭祀がその南麓でおこなわれた。

出でし月かも

「いづ」は「中から外に出る」「出現する」の意。

「し」は助動詞「き」の連体形で、過去の出来事を回想している。

「かも」は感動・詠嘆の終助詞で「~ことよ/だなあ」となる。

安倍仲麿(あべのなかまろ・698-770)

正しくは阿倍仲麻呂。奈良時代の遣唐留学生です。中務大輔(律令制における役職のひとつ)を務める阿倍船守の長男として生まれました。

幼いころから学問に秀でていた仲麿は、716年に遣唐使として入唐留学生に選出され、翌717年には19歳にして遣唐使に同行。吉備真備や玄昉らと共に唐の都・長安に留学しました。

唐では「朝衡/晁衡」(ちょうこう)という名前を用いました。

太学といわれる高等教育期間で学び、科挙(中国の官僚登用試験)に合格または推挙で登用され、唐朝において数々の仕事をこなし、出世を重ねていきます。

その仕事ぶりによって当時の玄宗皇帝からも高く評価され、さらに上の位階に抜擢されるなどしました。

733年になると、再び日本から遣唐使がやってきます。

一緒に唐へ渡った吉備真備、玄昉はこの機会に帰国することが決まっていたため、仲麿も同行するつもりでした。しかし、その優秀さゆえに玄宗皇帝からは帰国許可の申し出を拒否されてしまい、引き続き留唐することとなりました。

752年、日本から再度遣唐使がやってきました。

このとき、仲麿は玄宗皇帝から遣唐使らの応対を命じられたため、この機会に再度帰国許可を申し出たところ、皇帝からは「唐からの使者」として何とか一時帰国の許可を得ることができました。

このとき、仲麿が唐に渡ってから35年が経過していました。

仲間との別れを惜しみながらも帰国の途に就きましたが、仲麿らの乗った船は暴風雨に巻き込まれ、安南(現在のベトナム北部から中部)に漂着してしまいます。

多くの者が現地民の襲撃にあい客死するなか、何とか唐まで戻ることができ、その後日本の朝廷から迎えが来たものの、唐朝は行路が危険であることを理由に彼の帰国を認めませんでした。

最終的に仲麿は日本へ帰ることを断念。

再び官吏の地位につき、玄宗皇帝を含む3代の皇帝に仕えたのちに、770年に73歳で亡くなりました。

こればかりの情報でも

「どれだけ波瀾万丈だったのか」

と思わせるほどインパクトのある仲麿の生涯。

本日ご紹介する「天の原」ですが、この歌は、やっとのことで帰国することとなった仲麿のために開かれた、送別の宴にて詠まれたとされています。

唐で長い時間を過ごした仲麿は交友関係も広く、唐の時代を代表する詩人である李白、王維らとも親交がありました。きっとこの宴にも参加していて、思い出を語り合ったり別れを惜しんだりしていたことでしょう。

そんな友人らに対し、仲麿が日本語で贈った歌であると伝わっています。

(このあたりのエピソードは諸説あるようです)

友人たちと宴会の席を楽しみ、後ろ髪を引かれながらも、やっと帰れることとなった日本に思いを馳せた・・・

そんな情景が思い浮かび、なんだか胸に迫るものがあります。

さて・・・

仲麿が友人らとの時間を過ごした夜。

「宴」というくらいですから、きっとお酒も楽しんでいたはず。

仲麿もお酒が進んで、ほろりとしながらこの歌を詠んだのかも・・・

ついつい、そんな想像が膨らみます。

このように、人生の節目に彩を添える役割もある「酒」。

その販売や製造に免許がいることは、ご存知の方も多いはず。

過去に、酒類販売免許の申請に関して争われた事例があります(最判平成7年12月15日。いわゆる「酒類販売免許制事件」)。

Xは、「酒類並びに原料酒精の売買」等を目的とする株式会社。

昭和49年に酒税法9条1項の規定に基づき酒類販売業免許を申請したところ、所轄の税務署長Yはこの申請が同法10条10号に該当するとして、免許の拒否処分(以下「本件処分」)をしました。

(酒類の販売業免許)

第9条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第44条第1項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

(製造免許等の要件)

第10条 第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。

(略)

10 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

そこでXは、酒類販売業について、所轄税務署長による免許制度を採用しその要件を定めた酒税法9条、10条各号の規定は、憲法22条1項所定の職業選択の自由の保障に違反し無効であるとして、Yによる免許拒否処分の取消しを求めて提訴しました。

第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第一審は、Xが酒税法10条10号に該当するとは認められないとして、本件処分を違法とし、これを取り消しました。

これを受けてYは控訴。

第二審は、Xが酒税法10条10項に該当するという判断に違法はなく、酒税法が酒類販売業につき違憲無効とはいえないとして、第一審の判決を取り消し、Xの請求を棄却しました。

Xがこれを不服として上告したところ、裁判所は酒類の製造及び販売業の免許制について、

としたうえで、

のように判示し、上告を棄却しました。

なお、本件でXの請求は認められなかったものの、裁判官は以下のとおり補足意見及び反対意見を述べています。

<坂上寿夫裁判長による反対意見(抜粋)>

<園部逸夫裁判官による補足意見(抜粋)>

酒類の製造や販売が許可制とされているのは、公衆衛生や国民健康上の理由ではなく、単に「税金を確実に徴収するため」というのも意外なところではないでしょうか。

(内閣府ホームページにも、財政収入確保が目的と記載されています)

◇ ◇ ◇

さて。

酒税法に関する判例は複数あるなか、いわゆる「どぶろく裁判」(最一判平成元年12月14日)もご存知の方が多いのではないでしょうか。

自分が飲酒することを目的に無免許で清酒等を製造していた被告人が、酒税法に違反するとされたもの。

ところで、この事件の裁判要旨を読むと

自宅で梅酒を仕込むことも違法になってしまう気がしませんか?

実は、梅酒については例外が認められており、

とし、「次の物品」に梅は含まないとされています(国税庁HP)。

・アルコール分20度以上の酒類を使用する

・完成した梅酒は自分自身(+同居家族の範囲)で楽しむ

というのが大切なようです。

ちなみに・・・

この案内は国税庁HP内の「お酒に関する情報」というページにあるもの。

一見、行政機関のウェブサイトであることを忘れてしまいそうな見出しですが、その内容は読み物としても非常に面白いものとなっています。

なかには

「各地域の酒蔵マップ等」「日本ワイン産地マップ」

という旅行会社顔負けの特集も。

気になった方は、お時間のある際に是非覗いてみてください。

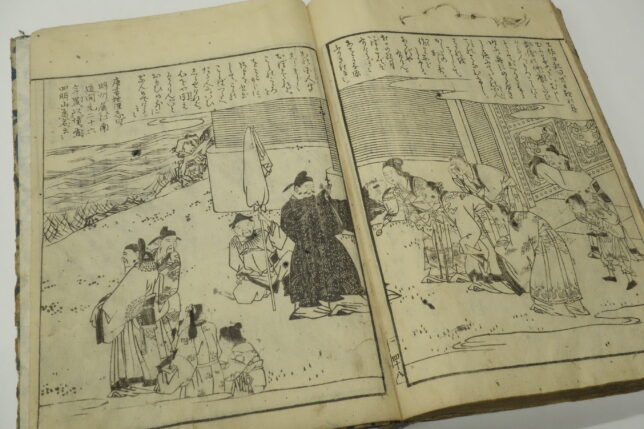

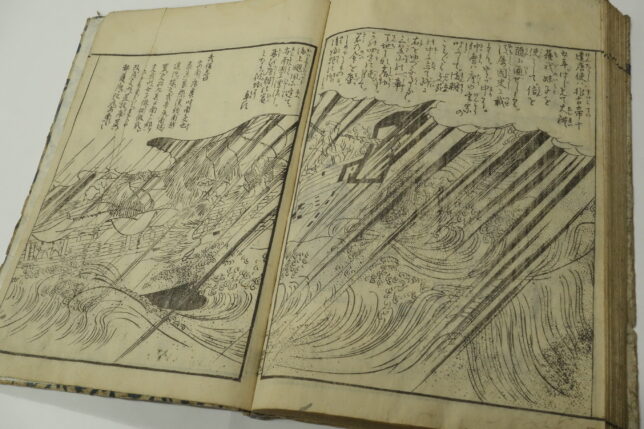

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー