最近、2028年のロサンゼルス五輪に向けて大会公式サイトが公開した動画を見る機会がありました。

東京五輪もパリ五輪もつい先日の出来事のようですが、きっと次の大会もあっという間に迎えてしまうのでしょう。

毎度のことですが、挑戦するアスリートの姿を見ると、オリンピックというのはこれほど大切な舞台のひとつなのか、と胸を打たれます。

そして、そこに向けて努力できるストイックさに、尊敬とは別に、ある種のうらやましさを感じたりも。

百人一首は様々な背景のもと詠まれた歌が集まっていますが、

その中には、オリンピックさながらの「大勝負」の場面で詠まれた歌もあります。

平安社会では、和歌は重要なスキルのひとつ。

実力を示すことができれば、その後の人生が好転することもありました。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

小倉百人一首 100首のうち41首目。

平安時代中期の歌人、壬生忠見による「恋」の歌となります。

恋すてふ

「てふ」は「~といふ(=という)」が短縮されたもの。

「”恋をしている”という」となる。

わが名はまだき

「名」はうわさ、評判を指す名詞。

「まだき」は「早くも」「もう」を意味する副詞。

よって、「私のうわさは早くも」の意。

立ちにけり

「立つ」は「知れ渡る」「ひろがる」の意。

この場合の「けり」は詠嘆。

「(恋をしているという私のうわさが)広まってしまったなあ」となる。

人知れずこそ

他動詞「知る」(=知られる)+打消の助動詞「ず」。

係助詞「こそ」は係り結びを起こし、ここでは逆接の用法となる。

思ひそめしか

「おもひそむ(思ひ初む)」は「思い始める」「恋し始める」の意。

文末は「こそ」を受けるため、已然形「しか」となる(もとは過去の助動詞「き」)。

前の句と全体で「人に知られないよう恋し始めたのに」となる。

※1~3句目、4・5句目が倒置されている。4・5句を強調するための倒置法。

壬生忠見(みぶのただみ・生没年不詳)

平安時代中期の歌人で、父である壬生忠岑(みぶのただむね)は百人一首30首目の作者です。また、父子共に三十六歌仙に選ばれています。

父・忠岑は身分の低い下級武官という貧しい家に生まれた忠見ですが、幼いころから歌の才能が評判となり、早くから内裏のお召しがありました。954年(天歴8年)に天皇の食事をつかさどる「御厨子所」(みずしどころ)に、その後958年(天徳2年)には六位・摂津大目(せっつだいさかん)に任命されたと伝えられていますが、詳細な経歴は残されていません。

歌人としては、953年(天暦7年)10月の内裏菊合、960年(天徳4年)の内裏歌合など多くの歌合に出詠したほか、「後撰和歌集」以降の勅撰和歌集に37首が入集されました。家集に「忠見集」があります。

前回ご紹介した凡河内躬恒のように、身分は低いものの、自分の歌の才能によって道を切り開いたといえる人物でしょう。

身分の低さゆえに経歴不詳の忠見ですが、逸話がいくつか残されています。

まずは本日の歌「恋すてふ」にまつわるもの。

早くから歌の才能を発揮していた忠見は、960年(天徳4年)、村上天皇が主催した内裏歌合に招かれました。

二十番の勝負、忠見に相対するのは同じく百人一首の歌人である平兼盛。

お題は「しのぶ恋」でした。

そこで、先攻・忠見が詠んだのが、

「恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか」

対する後攻・兼盛が詠んだのは、

「しのぶれど 色にいでにけり わが恋は ものや思ふと 人のとふまで」

共に、後に百人一首へ選ばれるこれらの歌を詠んだのでした。

(兼盛の歌は40首目となります)

それぞれ魅力は大きく異なり、判定は難航しました。

判者は引き分けにしようと考えますが、帝から勝敗を付けるようにとのこと。

皆が頭を悩ませていたとき、

帝が御簾の奥で「しのぶれど…」と口ずさむ声が聞こえます。

これにより、勝者は兼盛となりました。

負けてしまった忠見は、それはそれは落ち込んでしまい、

食欲もなくなって、ついには病で亡くなってしまった…

というエピソードが「沙石集」(鎌倉時代後期の仏教説話集)に伝わっています。

しかし、「忠見集」には晩年の歌も残されていることから、敗北が彼を死に至らしめたとの部分はさすがにフィクションのようです。

また、幼少期に関するエピソードが「袋草子」(平安後期の歌論書)に収録されています。

既述のとおり、家が貧しかった忠見ですが、歌の才能のおかげで幼いころから内裏より召される機会がありました。

しかし、他の貴族のように内裏へ赴くための乗り物がありません。

そのため辞退しようと内裏に伝えると、帝の戯れか、竹馬に乗ってくるよう言われてしまいました。

ここで自身の境遇に負けないのが彼の素晴らしいところ。

こんな歌を詠んで返します。

つまり、

「竹馬は鹿毛が節になっておりとても弱いので、これから夕日でできた影に乗って歩いて伺います」

竹馬:子供の遊び道具。葉のついた一本の笹竹にまたがり、竹の元の方つけた縄を手綱として、馬に見立てて遊ぶ。

鹿毛:読みは「かげ」。馬の毛色の一種。鹿に色が似ていることから。

と返事をしたのです。

幼いながらも身分の低さや貧しさに卑屈にならず、さらには趣ある対応までしてみせた忠見。彼の人柄や才能に思いを巡らさずにはいられません。

さて・・・

ここまで述べたように、

忠見は貧しいながらも、自身の歌の実力によって道を切り開いていきました。

しかし、経済的に苦しい人々が皆そのようにできたわけではありません。

当時は収入も位階や家柄、役職により大きく異なりました。私たちが書籍などで目にするような有名貴族らは生活も安定していたかもしれませんが、下級貴族や没落した家柄となると収入は少なく、窮乏する者もいたことでしょう。

実際、金銭的に余裕のない貴族は多くいたようで、高利貸し(現在の消費者金融のような存在)から借金をすることもありました。

しかし、当時はかなり金利が高かったと考えられており、返済が滞って逆に借金が増えてしまうなんてこともあったとか。

現在、金利は法律で上限が定められています。

①上限を超えた金利が無効となる利息制限法

(上限金利は貸付け額に応じて15%~20%)

②刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法

(上限金利(改正前:29.2%))

※日本貸金業協会HPより

利息制限法は昭和29年に施行されましたが、当初は以下のとおり定めていました。

(利息の最高限)

第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。

元本が10万円未満の場合 年2割

元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分

元本が100万円以上の場合 年1割5分

2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同行の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

(国立公文書館デジタルアーカイブ参照)

つまり、1条1項で「超過部分の利息は無効」としながら、同条2項は「任意で支払った場合は返還を請求できない」としていたのです。

そのため、超過部分の利息を任意で支払った場合の取り扱いについては、

・残元本に充てることができないか

・返還請求できないか

などの点が長らく問題となっていました。

このうち、元本充当により完済となった後に支払った金額は、不当利得として返還しなければならないのか、という点について判断がされた事例があります(最判昭和43年11月13日)。

昭和31年5月1日、Aは自宅に抵当権を設定し、かつ代物弁済の予約をして、翌月1日を弁済期限にYから50万円を借り受けました。

その際、Yは利息を月7分(年84%)と設定し、1か月分の利息として3万5000円を天引きした45万6000円を貸しました。

ところが、Aは返済期日までに返済することができず、弁済のため被告の請求に応じて支払いを続けたところ、昭和32年11月末までに計96万5000円を支払いました。

本来、元本は50万円であるため、適法な利息・遅延損害金の割合は年1割8分であり、これによって計算すれば、昭和32年11月末頃には完済して余剰が生じるはずでしたが、原告はこのことを知らず、その後も昭和34年1月26日までに計28万3700円を支払いました。

また、Yはその間である昭和33年11月に代物弁済の予約完結の意思表示をし、Aの自宅の所有権を取得したとして所有権移転登記手続をおこないました。加えて、同所有権の取得を理由に、Aに対して、別途家屋の明渡しを求める訴訟を提起しました。

そこで、Aは任意に支払った場合でも、利息制限法所定の制限を超える利息・遅延損害金は元本の支払いに充当すべきであると主張。

この原則に基づいて計算すれば債務は完済されたことになるから、

①元本である50万円の債務の不存在の確認

②不存在となった後に支払った28万3700円の返還

③債務が不存在にもかかわらず「あり」としてなされた代物弁済による自宅の所有権移転登記の抹消

を求めました。

第1審は、「債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つたとき、右制限をこえる金員は、当然残存元本に充当されるものと解すべきではない」とする判例(最大判昭和37年6月13日)に基づいて、Aの主張を容れませんでした。

Aは判決を不服として控訴しましたが、控訴審の事件係属中にAが死亡したため、その相続人らが手続を受け継ぎ、控訴人となりました。

ところが、第1審判決後、最高裁判例の見解が全く逆のものとなりました。

「債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第491条により、残存元本に充当されるものと解すべきである」(最大判昭和39年11月18日)

そこで第2審は、この判例に基づき控訴人らの請求をほとんど全面的に認容。上記判例を超えて、計算上残存元本を超えて支払われた部分についても返還を認めました。

これを受け、被控訴人らが上告したところ、裁判所は次のとおり判示しました。

したがつて、債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。

このように、昭和39年11月18日の判決を正当として支持し、経済的弱者に対する保護を重視する姿勢が示されました(以上、金融法務事情528号19頁参照)。

そして、判例により既に空文化されていたものの、利息制限法1条2項の条文は、後の改正により削除され、現在の内容が平成22年6月18日より施行されました。

(利息の制限)

第1条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が10万円未満の場合 年2割

二 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分

三 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分

◇ ◇ ◇

さて・・・

本日ご紹介した「恋すてふ」が詠まれた960年内裏歌合ですが、

歌のお題を提示してから開催当日まで1か月の期間をおいたり、進行や衣装、その他細部に至るまでかなり細かく念入りに準備されたそう。

「天徳内裏歌合」と呼ばれ、その風雅なさまから後の歌合の手本とされていたようですが、あの「源氏物語」にも天徳内裏歌合をモデルにしたとされるストーリーが描かれています。

それは、第17帖「絵合」。

「絵合」と聞くと一見優雅な遊びのようですが、時にはその裏に出世欲や勢力争いという要素が隠れており、当事者にとってはそうした意味でも負けられない対決だったようです。

源氏物語でも同様で、2人の女御がそれぞれ自慢の絵物語を持ち寄りその優劣を争うなかには、その他登場人物らを含めた激しいプライドのぶつかり合いが垣間見えます。

準備された数々のテーマにそってバトルが繰り広げられていきますが、なかなか勝敗がつかず、気づけば夜に。

これが最後の勝負というときに、光源氏が描いた須磨の絵日記が出品されました。

これは、光源氏が自身が退去した須磨(現在の兵庫県神戸市須磨区南西の海岸一帯)での辛い日々を描いたもの。その内容が一同の心を打ったことで、最終的にはこの作品を出した源氏方の女御が勝ちとなりました。

紫式部が源氏物語を書き始めたのは1002年頃とされていますから、当時からすれば40年程前の出来事を参考にストーリーを作り上げたことになります。

後世にも大きな影響を与えた天徳内裏歌合。

名歌を残した忠見らはもちろん素晴らしいのですが、実はそのような機会を設け、甲乙つけがたい勝負にビシッと決着をつけた帝こそが立役者、といっても過言ではないかもしれません。

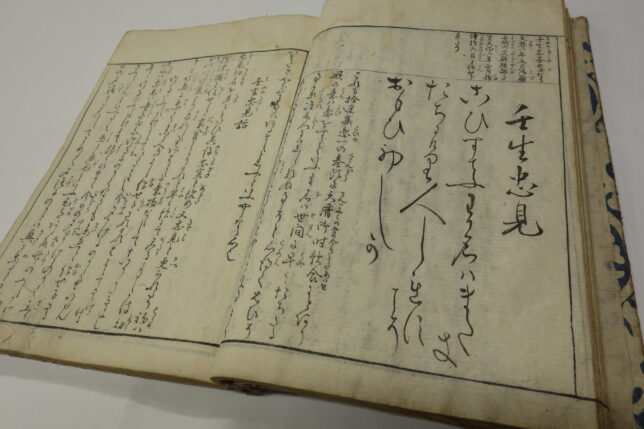

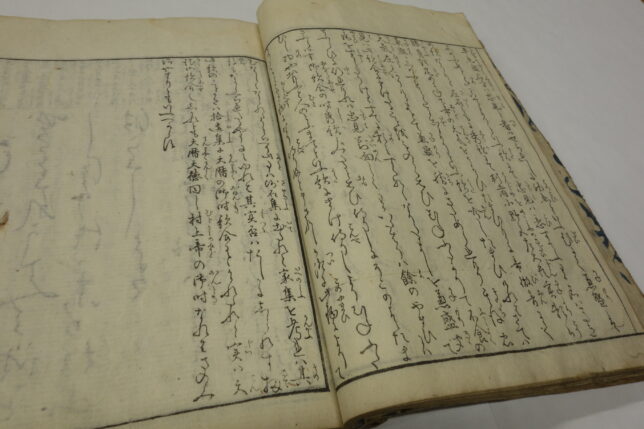

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー