かつて、図らずもバラバラに分割される運命となってしまったものの、

昨年2019年、100年ぶりに一堂に会する事となり話題になった、国宝級の絵巻物「佐竹本三十六歌仙絵巻」。

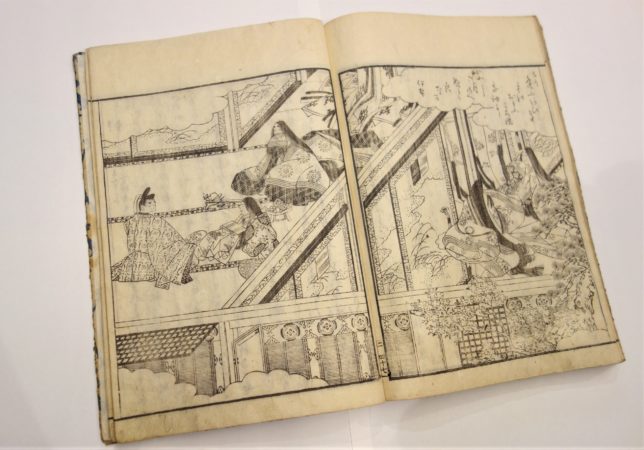

鎌倉時代に制作されたもので、当初は上下2巻の絵巻物となっており、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像が描かれていました(絵の筆者は藤原信実・ふじわらのぶざね(1176年 – 1265年)、書の筆者は当ブログ91首目にてご紹介した、後京極良経・ごきょうごくよしつね(1169年 – 1206年)であるとも言われています。)。

以降、この絵巻物が佐竹侯爵家に伝来したことから、

「佐竹本」との名で呼ばれています。

明治維新以後、多くの大名家が没落する中、佐竹侯爵家も例外ではなく、収入源を失い、家宝を売却しなければ生き残ることができなくなってしまいました。

こうして、止む無く手放されることとなった貴重な絵巻物は、その後、数奇な運命を辿ることとなります。

次々に絵巻物の所有者が変遷する中、日本は戦争の時代へと突入。

社会における経済状況も、次第に悪化の一途を辿り、この大変高価な美術品は、我が国においては、個人の財力では、到底購入することができないものとなってしまったのです。

このままでは、国の宝とも言うべき貴重な絵巻が、海外へ流出するという危険が生じてしまう…

こうした危機的な状況の中、最悪の事態を防ごうと、

1919年12月20日、美術品コレクター・実業家である益田鈍翁の提案により、

「佐竹本三十六歌仙絵巻」は歌人ごと、バラバラに切り離され、それぞれが別々の所有者のもとで、所有されることとなりました。

いわゆる「絵巻切断事件」です。

絵巻が分割されるにあたっては、誰もが欲しい人気の歌人(逆に不人気の歌人も)がおり、果たして誰がどの歌人を手に入れるか、くじ引きによる抽選がおこなわれました。(実は、この提案をした益田鈍翁本人は、最も人気のない「僧侶」の絵が当たってしまい、すっかり不機嫌になってしまったとのこと・・・。一気に気まずくなった雰囲気の中、一番人気の「斎宮女御」を引き当てた古美術商が交換を申し出てくれたおかげで、益田氏のご機嫌も直り、その場もなんとか収まった、という裏話もあるようです。)

こうして海外流出の難を逃れた歌人たちは、

全国へと散らばることで、生き延びてゆきます。

その後、日本はさらなる戦争の混乱へと突き進むことになりました。

そして、それに伴う経済状況の悪化により、歌人たちの絵は、時代に翻弄されつつも、様々に所有者が変遷し、美術館や個人の手へと渡ることとなったのです。

そんな事件から、昨年でちょうど100年。

恐らく今後二度とないであろう、36人の歌仙たちの貴重な再会となったのでした。

そこで、本日ご紹介する歌は…

|

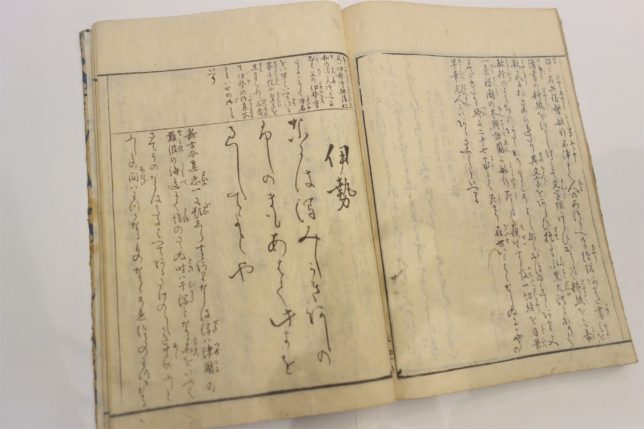

【本日の歌】 逢はでこの世を 過ぐしてよとや」 伊 勢 「なにはがた みじかきあしの ふしのまも あはでこのよを すぐしてよとや」 い せ |

小倉百人一首 100首のうち19首目。

本日ご紹介するのは、百人一首に一番多く収められている

「恋」の歌の一つとなります。

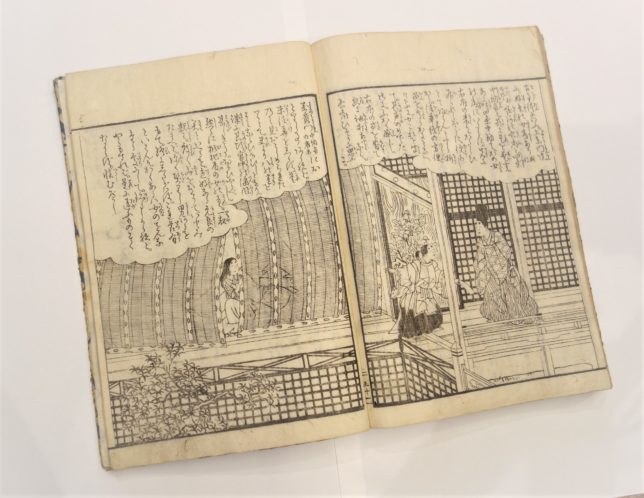

| 「難波潟の短い芦の節と節の間ほどの短い時間でも、あなたに会いたいのに、 あなたはもう、会わずにこの世を過ごせとおっしゃるのですか?」 |

難波潟とは、現在の大阪市上町台地の西側に広がっていた、大阪湾の入り江あたりの、遠浅の海のこと。

旧淀川の河口にあたり、昔は干潟が広がり、芦が生い茂っていました。

現在は開発が進み、かつての干潟を見るのは難しいようですが、

大阪市・淀川の下流、長江橋のあたりには、辛うじて風景が残っているとのこと。

芦とは、現代でこそあまり馴染みがありませんが、古くから、水辺に生える芦に多く歌が詠まれております。

特に難波潟の芦は有名で、様々な歌に詠まれているようです。

伊勢(いせ・872-938)

平安時代の代表的な女流歌人であり、三十六歌仙、女房三十六歌仙のひとり。

宇多天皇の中宮温子に女房として仕え、藤原仲平・時平兄弟や平貞文と交際の後、宇多天皇の寵愛を受け、その皇子を生んだことで「伊勢御息所」と呼ばれます(御息所・みやすどころとは天皇の子を生んだ女性のこと)。

しかしその皇子は、儚くも5歳で夭折。

その後、伊勢は宇多天皇の皇子敦慶(あつよし)親王と結婚して娘・中務(なかつかさ・後に女流歌人として活躍)を生みます。

彼女は情熱的な恋歌で知られ、”紀貫之と並び称されることもあった”というほどの才能の持ち主でした。

特に家集「伊勢集」は、

「和泉式部日記」などの後の女流日記文学の先駆けとされているほど。

この伊勢こそ、「佐竹本三十六歌仙絵巻」に描かれている歌人の一人であり、恋多き女性、情熱的な女性として多くの歌を詠み、名を馳せた歌人です。

さて・・・

昨今の世界情勢のように、社会情勢の変化により、収入源を失ってしまうことで、時に税金を収められなくなってしまう、という事態が生じることもあるでしょう。

そのような時、国は、資産の差押という手段によって、滞納している税金(租税債権)を回収することがあります。

ところが、その回収先にも、同様に債権があった場合はどうなるでしょうか。

この件に関し、裁判で争われた事例がありますので、ご紹介いたします。

税金を滞納していた、とある会社の銀行預金を国が差押えたところ、銀行がこの会社に対しては貸付金を持っているので、これと相殺して預金を差押えすることはできない、と主張してきたため、国が、銀行の貸付債権(自働債権)については、返済する期限が後に来る預金債権(受働債権)については相殺できないとして訴えた事例です(最判昭和45年6月24日)。

相殺には、相殺する債権(自働債権)と、相殺される債権(受働債権)があり、

相殺を可能にする条件については、民法505条に定められています。

(相殺の要件等)

民法505条

「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」

この条文では、相殺適状の要件として次の内容が規定されています。

| ・同種の対立する債権があること ・双方の債務が弁済期にあること ・債権が相殺できるものであること |

相殺を可能にするためには、これらの要件が必要とされており、双方の債権がこの要件を満たしていなければなりません。

そして、これらの要件全てを満たし、相殺ができる状態であることを

「相殺適状」といいます。

さて、ご紹介の事例において、最高裁は

「相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もって両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であって、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。」

として、相殺制度の趣旨を説明した上で、相殺の効力の範囲について、

「第三債務者(※銀行)が債務者(※会社)に対して有する債権をもって差押債権者に対し、相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによって、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図ったものと解するのが相当である。

したがって、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきである。」

とし、その範囲を限定しました。

差押と相殺につき、旧民法では、第三債務者が差押え後に取得した債権における相殺については規定していたものの、差押え前に取得した債権における相殺については明確に規定していませんでした。

しかし、この判決では、第三債務者の債権が差押え後に取得されたものでなければ、自働債権の弁済期及び受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達していれば、差押後においても相殺できることとしたのです。

これを受け、改正民法511条1項では

| ・差押えを受けた債権を、差押え後に取得した債権で相殺することは出来ないものの、差押え前に取得した債権で相殺することはできること ・差押え後に取得した債権につき、差押え前の原因に基づいて生じた債権であるときは、差押による債権と相殺できること |

が明文化されました。

| <改正前民法> (支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止) 第511条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 |

| <改正民法> (差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止) 第511条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。 2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 |

さて、本日ご紹介いたしました歌、

| 「難波潟 みじかき芦の ふしの間も 逢はでこの世を 過ぐしてよとや」 |

そして作者である、恋多き情熱的な女流歌人、伊勢。

冒頭で触れました「佐竹本三十六歌仙絵巻」で描かれている歌人は、女性歌人5名、男性歌人31名となっておりますが、絵巻切断事件以降、所有者が変わるたび、それぞれの歌人に値が付けられるにあたっては、やはり華やかな女性の絵に高値がついたと言われています。

伊勢の絵も、恐らく高額にて取り引きされ、

所有者の手から手へ渡ってきたものと思われます。

100年の節目に、昨年「佐竹本三十六歌仙絵巻」の特別展が開催されたのは、全国でただ1箇所、京都国立博物館のみ(巡回なし)であった、という稀有な機会にもかかわらず、それでも出品されることのなかった、大変貴重な作品。

伊勢の絵は、美術館蔵ではなく、個人蔵となりますので、実物を目にすることのできる機会は、今後いつになるか、果たしてその機会はあるか否かも定かではありません。

その上残念なことに、今年に入ってからは、美術館に足を運ぶことも難しい状況となってしまいました。

この先、実物に出会える機会は、益々遠のいてしまいましたが、

もし、そのような機会が訪れたならば、何をおいても観に行きたいものです。

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー