少し前に話題を集めた「老後2000万円問題」。

これを受け、投資への関心が高まった方もいらっしゃるかと思います。

諸制度も改正が重ねられており、最近では「新NISA」が始まりました。

このように、現在は若い年齢であっても、また少額からのスタートでも、投資に挑戦できる制度が多く、かかる情報もインターネットで気軽に収集することができます。

その一方で、

証券会社にしてみれば、顧客を獲得するのに苦労しているのかもしれません。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

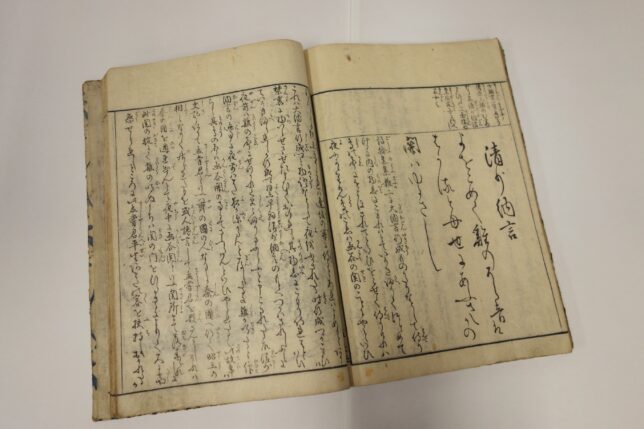

小倉百人一首 100首のうち17首目、

平安初期~中期の貴族・歌人、在原業平朝臣の歌となります。

竜田川一面に紅葉が散り浮いて流れ、水を鮮やかな紅色の絞り染めにするなどということは。

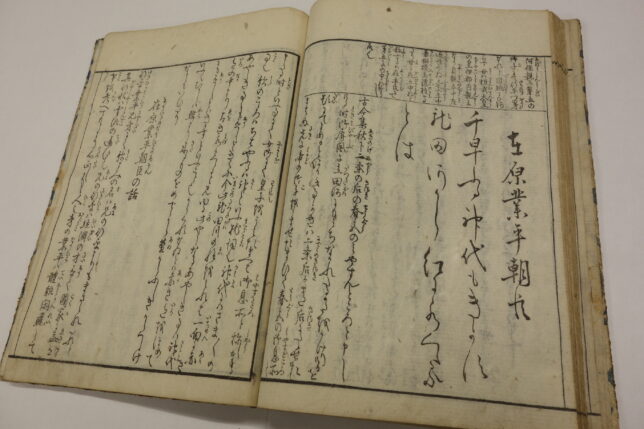

ちはやぶる(千早ぶる)

「神」にかかる枕詞。

「いち=激い勢いで」「はや=敏捷に」「ぶる=ふるまう」という言葉を縮めたもので、勢いが激しい、強力で恐ろしいことを表す。

神代

「遠い昔」や「(太古の)神々の時代」の意。

「神々の時代でさえ聞いたことがない」とすることで、下の句の内容がそれほど不思議な現象であることを指す。

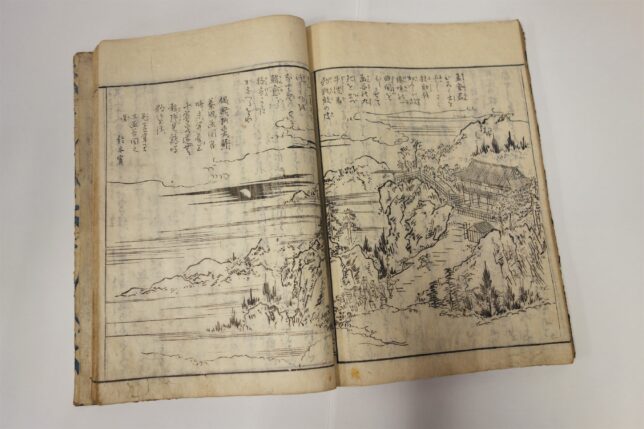

竜田川

奈良県生駒郡を流れる川で、紅葉の名所。

からくれなゐ

「唐紅」や「韓紅」と表記し、濃く鮮やかな紅色を指す。

水くくるとは

「くくる」は絞り染めの技法である「くくり染め」にする、ということ。

「竜田川が水をくくり染めにする」という擬人法が用いられている。

在原業平朝臣(ありわらのなりひらあそん・825-880)

平安の初期から前期にかけての貴族・歌人で、六歌仙・三十六歌仙の一人。

天城天皇の孫にあたる人物で、母方の血筋では桓武天皇の孫にあたるなど、出自としては非常に高貴な身分でした。しかし、父である阿保親王が政権争いの連帯処罰を受けて左遷されたことなどから、生まれて間もなく、兄たちと共に皇族を離れて「在原」の姓を名乗ることとなりました。

貴族としては、出仕を初めてからもなかなか昇進できず、官職についた記録もありません。このように、朝廷における長い不遇の時代が業平を和歌に没頭させたのでした。

のちに御代が変わると、蔵人頭に任ぜられるなど要職を務めました。

一方、歌人としては、「古今和歌集」に収録された30首のほか、勅撰和歌種に87首が入首するほどの名手であったようです。

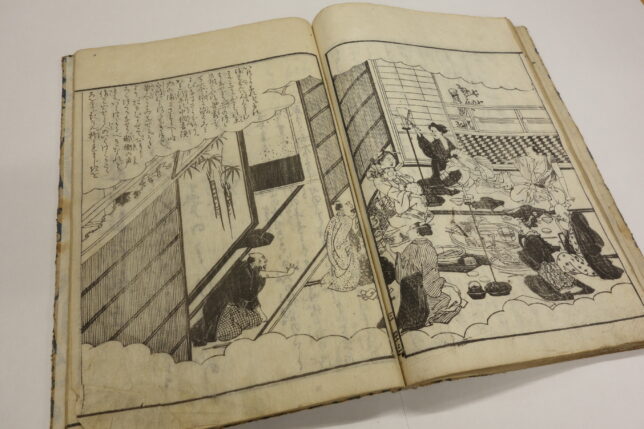

そして、業平といえば容姿端麗・恋多き男性として知られています。「ちはやぶる…」の歌も、かつて恋愛関係にあった藤原高子(二条后。清和天皇の女御)に捧げたものだとか。

業平は平安の恋愛小説「伊勢物語」の主人公ともいわれていますが、その中には、業平と高子が身分違い許されぬ恋に落ちて駆け落ちを試みるものの、途中で失敗して高子が連れ戻されてしまう場面が描かれています。

「ちはやぶる…」は、高子の持つ屏風を見た業平が詠んだ「屏風歌」(実際の風景を見ずに、屏風に描かれた絵を主題として詠まれた和歌)です。

業平はこの歌で彼が変わらず高子への気持ちを抱いていることを暗に示した、とする説もあります。

そんな業平が詠んだ、本日の歌

漫画作品のタイトルに用いられたことから、耳にしたことのある方も多いかと思います。ところで、落語の演目があるのはご存じでしょうか?

「千早振る」という古典落語で、別題「百人一首」「無学者」ともいいます。

そのストーリーはというと・・・

ある日、長屋で物知りと知られる「ご隠居」のもとに、「八五郎」がやってきます。娘に「ちはやぶる」の歌の意味を聞かれたがわからない、教えてくれというのです。

ところが・・・実はご隠居もこの歌の意味を知りません。しかし、物知りといわれる手前、知らないなどとは口が裂けても言えません。

そこで、ご隠居は即興で次のような解釈を考えます。

・「竜田川」という相撲取りが吉原で「千早」という花魁に一目ぼれするものの振られてしまう。(=千早振る)

・それならと、竜田川は妹分の「神代」に言い寄るものの、こちらも千早に倣って竜田川を相手にしない。(=神代も聞かず竜田川)

・その後、相撲取りを廃業して豆腐屋になった竜田川のもとに、偶然、物乞いとなった千早がやってくる。おからを恵んでほしいという千早に怒った竜田川は彼女を突き飛ばし、自身の過去の行いを悔いた千早は、近くにあった井戸に身投げする。なお、千早の本名は「永遠(とわ)」であった。(=からくれなゐに 水くくるとは)

所々無茶に聞こえるものの、最後には八五郎も納得してしまいます。

これだけの嘘をスラスラ述べてしまうご隠居には驚きです。

さて・・・

ご隠居の意のまま、すっかり騙されてしまった八五郎。

思惑どおり、沽券を保つための「カモ」にされてしまったのですね。

もし八五郎が先々でこの話を披露し、大恥をかいてしまったとしても、体面が守られたご隠居には関係ありません。

自分の利益を守るために嘘をついたご隠居は、「詐欺罪」とみなされてしまうのでしょうか。

商品先物取引に関して、いわゆる「客殺し商法」により、業者が顧客から委託証拠金名義で現金等の交付を受けた行為について、詐欺罪の成立が認められた事例があります(最決平成4年2月18日)。

「客殺し商法」とは、外務員の思惑通りに顧客に取引をおこなわせ、顧客に損失を発生させ、顧客への委託証拠金の返還及び利益の支払を免れる商法のこと。

業者が利益を得る一方、客が大きな損失を抱えることになるものであり、業者が意図的に仕掛ける方法です。

本件は昭和45年から47年にかけての時期において、商品取引員(顧客からの商品取引所における売買注文を執行するための受託業務をおこなう者)として営業していた株式会社Aの社員らが顧客を勧誘し、総額5000万円に上る委託証拠金の交付を受けた行為に関連して、その幹部、管理職、外務員ら合計11名が詐欺により起訴された事案です。

一審判決は、被告人らが客殺し商法をとることを営業方針としていた点は認められず、具体的な欺罔文言とともに勧誘がおこなわれた4件のみについて詐欺罪の成立を認めました。

これに対して検察側が控訴し、控訴審判決は、検察側の主張を全面的に採用。上記争点に関する原判断を破棄しました。

被告人らが上告したところ、本決定は、原判決の認定した事実関係を摘示した上で、それらの事実に照らせば、被告人らの行為は詐欺罪を構成するとの職権判断を示し、上告を棄却しました(以上、判例タイムズ781号117頁参照)。

本件において、被告人らの用いた「客殺し商法」の手口は以下となります。

①勧誘に当たっては、いわゆる「飛び込み」と称し、一定地域の家庭を無差別に訪問して勧誘する方法を採る。

②勧誘対象の多くは、先物取引に無知な家庭の主婦や老人となり、これらの者を勧誘するに際しては、外務員の指示どおりに売買すれば先物取引はもうかるものであることを強調する。

③右の言葉を信用した顧客に対して、外務員の意のままの売買を行わせることとし、具体的には、相場の動向に反し、あるいはこれと無関係に取引を仲介し、しかも、頻繁に売買を繰り返させる。

④取引の結果、顧客の建て玉に利益を生じた場合には、一定の利幅内で仕切ることを顧客に承諾させて、利益が大きくならないようにする一方で、利益金を委託証拠金に振り替えて取引を拡大、継続するよう顧客を説得し、顧客からの利益の支払要求等を可能な限り引き延ばしたりしつつ、それまでとは逆の建て玉をするなどして、頻繁に売買を繰り返させる。

⑤以上の方法により、顧客に損失を生じさせるとともに、委託手数料を増大させて、委託証拠金の返還及び利益金の支払を免れる。

最高裁は、

とし、被告人らの本件行為は詐欺罪を構成すると判断しました。

(詐欺)

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

◇ ◇ ◇

ご隠居の嘘にまんまと騙されてしまった八五郎。

かつての恋人に詠んだ歌を落語でネタにされるなんて、ましてや元の影も形もないストーリーにされてしまうなんて・・・

業平もさぞ驚くことでしょう。

このように、落語は、熊五郎、八五郎、与太郎あたりが、「ご隠居」や「先生」など年長者の口の上手さに丸め込まれてしまう、という噺が多いですよね。

「客殺し商法」に負けずとも劣らない、ご隠居たちの見事な手法。

あなたなら何と名付けますか?

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー