【会社ができること、人ができることの違い(法律行為として)】

では、法人に帰属する権利はどこからどこまで?

”法律行為”として、できることに制限はあるのだろうか。

また「法人格」とは「法」によって与えられた「人格」であるが、

法人の「権利」と自然人のもつそれは、違いがあるのだろうか。

※法人擬制説、法人実在説

| 法人犠牲説 法人は社会的実在ではなく、 単に法律上の目的のために設定されているにすぎないとする説。 法人実在説 法人は社会的実在であり、さまざまな法律関係の主体となり得るとする説。 (コトバンクより引用) |

「権利」を独自に持つ意味は?必要はあるのか?

⇧このように、当然のように思っていることを疑うこと。

こ”当然のように認められること”の理由を説明するのは難しい。

ここで以下の判例を参照したい。

(会社が自民党に政治献金したところ、

株主が”目的の範囲外”として訴えを提起〔役員の責任を追及〕した事件。)

| 八幡製鉄所事件(最高裁判所大法廷判決 昭和45年6月24日)

<要旨> <判決文の一部を抜粋> ところで、会社は、一定の営利事業を営むことを本来の目的とするものであるから、会社の活動の重点が、定款所定の目的を遂行するうえに直接必要な行為に存することはいうまでもないところである。しかし、会社は、他面において、自然人とひとしく、国家、地方公共団体、地域社会その他(以下社会等という。)の構成単位たる社会的実在なのであるから、それとしての社会的作用を負担せざるを得ないのであつて、ある行為が一見定款所定の目的とかかわりがないものであるとしても、会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものであるかぎり、その期待ないし要請にこたえることは、会社の当然になしうるところであるといわなければならない。そしてまた、会社にとつても、一般に、かかる社会的作用に属する活動をすることは、無益無用のことではなく、企業体としての円滑な発展を図るうえに相当の価値と効果を認めることもできるのであるから、その意味において、これらの行為もまた、間接ではあつても、目的遂行のうえに必要なものであるとするを妨げない。災害救援資金の寄附、地域社会への財産上の奉仕、各種福祉事業への資金面での協力などはまさにその適例であろう。会社が、その社会的役割を果たすために相当を程度のかかる出捐をすることは、社会通念上、会社としてむしろ当然のことに属するわけであるから、毫も、株主その他の会社の構成員の予測に反するものではなく、したがつて、これらの行為が会社の権利能力の範囲内にあると解しても、なんら株主等の利益を害するおそれはないのである。 以上の理は、会社が政党に政治資金を寄附する場合においても同様である。憲法は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないのであるが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。そして同時に、政党は国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから、政党のあり方いかんは、国民としての重大な関心事でなければならない。したがつて、その健全な発展に協力することは、会社に対しても、社会的実在としての当然の行為として期待されるところであり、協力の一態様として政治資金の寄附についても例外ではないのである。論旨のいうごとく、会社の構成員が政治的信条を同じくするものでないとしても、会社による政治資金の寄附が、特定の構成員の利益を図りまたその政治的志向を満足させるためでなく、社会の一構成単位たる立場にある会社に対し期待ないし要請されるかぎりにおいてなされるものである以上、会社にそのような政治資金の寄附をする能力がないとはいえないのである。上告人のその余の論旨は、すべて独自の見解というほかなく、採用することができない。要するに、会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとするに妨げないのである。 |

⇩

結果、この行為は問題なし。

会社は、だいたい人がすることはできる。

<重要なのはリーガルマインド!>

リーガルマインド:法律の実際の適用に必要とされる、柔軟、的確な判断。

(コトバンクより)

要するに頭の体操。細かな知識の土台になる法的なものの考え方。結局はソクラテス・プラトンあたりから始まっており、人間の考えている常識のルールの話である。

———

【会社の社会的な存在意義】

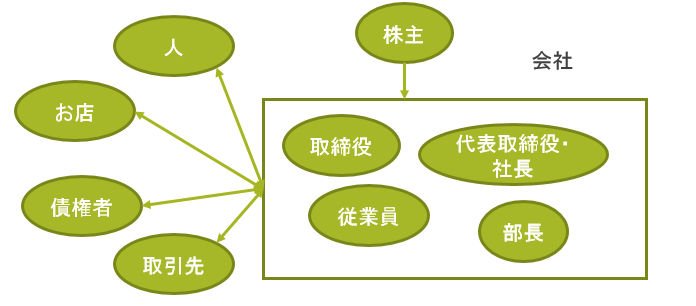

株式会社の経営には、さまざまな関係者が存在する。

⇒会社所有者、債権者、従業員、経営者など

こうした利害関係人のことを「ステークホルダー」という。

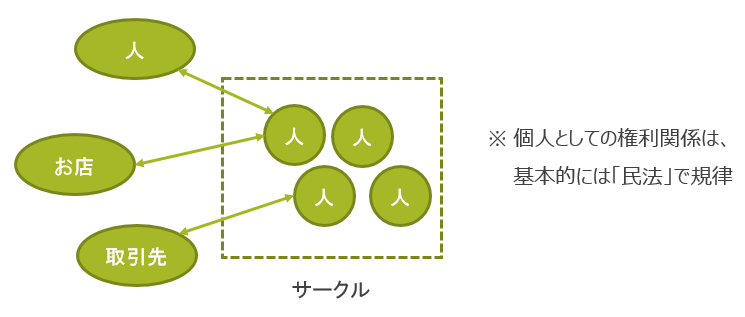

⇩個人の関係であれば、個人同士のルール(民法など)で良いが・・・

⇩ステークホルダー間だとそうはいかない。関係性もより複雑に…

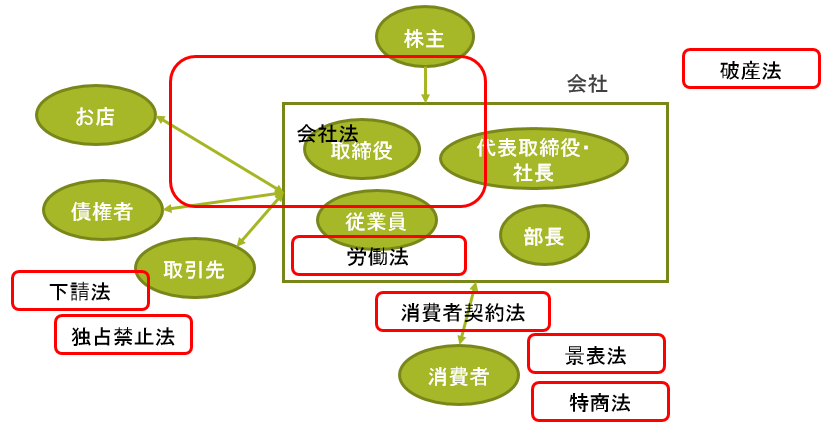

・ステークホルダーの自己実現の場としての株式会社の在り方

・ステークホルダー間の利害関係を合理的に調整するためのルール

これらを規律したのが会社法である。

〇各ステークホルダー

| 会社所有者(構成員・株主) | 余剰利益が帰属する:価値を最大化させることに関心 |

| 債権者 | 債権を回収したい :貸したお金が返ってくれば良い |

| 経営者 | 経営を任される ※エージェンシー問題 |

| 従業員 | 報酬を得たい ※関係は労働法で規律 |