授業まとめブログ、第3回目です。

前回は、会社の設立を人になぞらえ、理解を深めていきました。

「法人格」という重要なキーワードも出てきましたね。

その「法人格」や「権利」に関連し、今回は「株式」がテーマです。

<記事内の色分けについて>

●オレンジ

講義中、学生の方々に言葉の意味・意義に関する質問を投げかけています。

視野を広げてくれる回答も多いかと思いますので、ぜひご参照ください。

●ブルー

講義の本軸に加え、ポイントや補足として平山がお話した内容になります。

多少口語的ですが、“授業”の臨場感を味わっていただければと思います。

【前回の復習】

<1.会社の設立とは何か?>

会社の設立とは、法人格を取得すること

(法人格:人としての扱いを受ける)

⇒会社が、法「人」としての権利を取得するのはいつか?

Q.人の出生との違いは?人の権利取得との違いは?

人 :出生時にすべての権利義務を取得するが、成人するまで行為能力制限

⇒「あなた自身」が存在していることが実体

法人 :登記時に目的の範囲内において権利義務を取得

⇒実体のない(実在しない)法人という組織を実在するものとして扱い、(法律で)権利義務を付与する。

※「目的の範囲内」:この幅は広く解釈される。社会的に必要なこと、例えば大震災の支援など、本来の目的以外のことも会社の行為として認められる。「範囲外」として、やった行為は無効になることはほぼない。

Q.法人格を取得するために必要な手続きとは?

定款の作成:「法人」をかたち作る基本ルール。設計図のようなもの。

⇒実在しない法人を「実在する」ものとして扱う、「法人たるもの」を決める。

(人でいう「脳」や「心臓」のようなものを定める→お金(資本金)や人(機関))

<2.発起設立の手続き>

(発起人以外の株主を募集する「募集設立」は実務上ほとんど利用されない)

流れ:出資比率、役職の分配、会社の運営方針等についての交渉(設立時株主が複数いる場合)

⇒定款(会社の基本ルール)の作成(絶対的記載事項、相対的記載事項が載る)

(相対的記載事項:書かなくてOKだが、効力ゼロになる)

⇒株式発行事項の決定と株式の引き受け(株式の内容を決める)

⇒出資の履行(お金を振り込む)

※お金が絡むので若干論点がある

※会社を動かす源泉

⇒設立時役員等の選任(会社の経営者を決める)

(オーナー会社だと発起人が代表になることが多い)

⇒設立登記(会社の誕生)

設立手続きに関連し、「仮装の払込み」が規制されている。

目的は、会社財産保護の必要性。払込みを偽装しても、会社財産は増加しないため、出資の履行があったことにはならない。

⇩代表的な偽装方法とされるのは以下二つ。

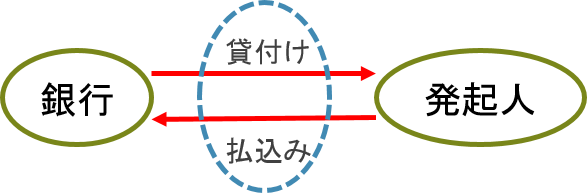

①預合い(法律で禁止されている)

発起人が払込取扱機関(銀行)の役職員と通謀して、払込取扱機関から借り入れをしてそれを払込みに充てるが、借入を返済するまでは預金を引き出さないことを約束する行為。(会社法965条で禁止。5年以下の懲役等)

⇒例えば、100万円を銀行から借り、資本金として振り込む。

本来、これは運転資金として引き出すことができる。

(例えば事務所の家賃や、従業員の給与などに使用)

預合いとは、これを引き出して使うことのできない状態にしてしまうことを指す。

※資本金で払い込んだお金というのは、基本的にすぐに自由に使うことができる。

(会社にキープしておかなければいけない、ということはない。)

あくまで必要なのは、「最初に資本金を●●円振り込んだ」ということだけ。

※借入れを返済する(お金で追加を払い込む)まで、資本金を使えないならば、追加で払ったときが本当に資本金の払込みではないのか。こういった虚偽表示のような行為は禁止されている。 ※借入れを返済する(お金で追加を払い込む)まで、資本金を使えないならば、追加で払ったときが本当に資本金の払込みではないのか。こういった虚偽表示のような行為は禁止されている。 |

⇧登記に記載されている金額は、実際存在しないことに……

こういった虚偽表示のような行為は禁止されている。

※要するに「銀行と通謀して悪いことをしている」ということ。

| 会社法965条(預合いの罪) 「第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。」 |

| 会社法960条1項(取締役等の特別背任罪) 「次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ① 発起人 ② 設立時取締役又は設立時監査役 ③ 取締役、会計参与、監査役又は執行役 ④ 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 ⑤ 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者 ⑥ 支配人 ⑦ 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 ⑧ 検査役」 |

⇧なかなか罪が重たい・・・

それだけ登記の記載が重要なものであるということ。

(会社の存在・法人格の所有を示す唯一の手段)

嘘を書けば処罰される。

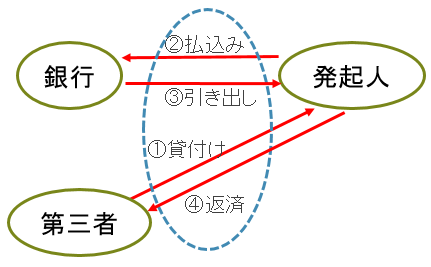

②見せ金(判例上無効とされている)

発起人が払込取扱機関以外の者から借り入れた金銭を株式の払込みに充て、会社の成立後にそれを引き出して借入金の返済に充てる行為。

⇒要するに、第三者を巻き込んで預合いを同じことをすると、資本金を振り込んでいないとみなされ、無効になってしまう、ということ。

※会社法で禁止されている行為ではない。 ※会社法で禁止されている行為ではない。ただし、全体としてみれば、会社がすぐに使えるお金がないために、 資本金として振り込んだ意味が無い。(かつて裁判所が無効と判断したことも) ⇒「②払込み」から「④返済」までにかかった期間が、 本当に資本金を多めに見せるためにとった手続きなのか、判断が難しい。 |

| 最高裁判所第2小法廷判決昭和38年12月6日 「よつて審案するに株式の払込は、株式会社の設立にあたつてその営業活動の基盤たる資本の充実を計ることを目的とするものであるから、これにより現実に営業活動の資金が獲得されなければならないものであつて、このことは、現実の払込確保のため商法が幾多の規定を設けていることに徴しても明らかなところである。従つて、当初から真実の株式の払込として会社資金を確保するの意図なく、一時的の借入金を以て単に払込の外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに右払込金を払い戻してこれを借入先に返済する場合の如きは、右会社の営業資金はなんら確保されたことにはならないのであつて、かかる払込は、単に外見上株式払込の形式こそ備えているが、実質的には到底払込があつたものとは解し得ず、払込としての効力を有しないものといわなければならない。しかして本件についてこれを見るに、原判決の確定するところによれば、訴外D株式会社は資本金200万円全額払込ずみの株式会社として昭和24年11月5日その設立登記を経由したものであるが、被上告人Bは、発起人総代として同じく発起人たるその余の被上告人らから、設立事務一切を委任されて担当し、株式払込については、被上告人Bが主債務者としてその余の被上告人らのため一括して訴外E銀行Gから金200万円を借り受け、その後右金200万円を払込取扱銀行である右銀行支店に株式払込金として一括払い込み、同支店から払込金保管証明書の発行を得て設立登記手続を進め、右手続を終えて会社成立後、同会社は右銀行支店から株金200万円の払戻を受けた上、被上告人Bに右金200万円を貸し付け、同被上告人はこれを同銀行支店に対する前記借入金200万円の債務の弁済にあてたというのであつて、会社成立後前記借入金を返済するまでの期間の長短、右払戻金が会社資金として運用された事実の有無、或は右借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無等、その如何によつては本件株式の払込が実質的には会社の資金とするの意図なく単に払込の外形を装つたに過ぎないものであり、従つて株式の払込としての効力を有しないものではないかとの疑いがあるのみならず、むしろ記録によれば、被上告人Bの前記銀行支店に対する借入金200万円の弁済は会社成立後間もない時期であつて、右株式払込金が実質的に会社の資金として確保されたものではない事情が窺われないでもない。然るに、原審がかかる事情につきなんら審理を尽さず、従つてなんら特段の事情を判示することなく、本件株式の払込につき単にその外形のみに着目してこれを有効な払込と認めて被上告人らの本件株式払込責任を否定したのは、審理不尽理由不備の違法があるものといわざるを得ず、その結果は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は、その余の論点に対する判断を俟つまでもなく、破棄を免れない。」 |

※ちなみに⇧での「右」の記載は、以前判決が縦書きだったことから。

「上記」なんかと同じ意味。

※破棄差し戻し、要件に該当する行為があったのかどうかを高裁で再度審理

現在では、1円の資本金で株式会社が作れるので、普通の株式会社ではほとんど行う意味は無いが、それ以外の資本金が要件とされる会社では行われることがある。(最低資本金が要求される会社)

⇒ゆえに違法行為をする会社がいなくなってきているものの、ある特定の会社については、資本金の金額が特別法上用意されてたりする。

以下条文を参照。

| 債権管理回収業に関する特別措置法5条(許可の基準)※サービサー法 「法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 ① 資本金の額が5億円以上の株式会社でない者 ② 第24条第1項の規定により第3条の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない株式会社 …… ④ 常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社 …… ⑦ 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 … ヘ 暴力団員等 … ⑧ 債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社」 |

———

【その他、違法な設立について】

いったん設立登記がなされても、設立手続に不備があった場合、会社はどうなるか?万一会社が設立されたあとに無効だとわかったら?

※「無効」、(有効なことを前提として)「取消し」、「請求できない」

『会社に対して勧告し、法的手続きをとる』?

⇩そこで法律上用意されている制度が

設立無効の訴え(会社法828条1項1号)

会社が成立しなかったことにすると多数の関係者の混乱を招くため、この法律によってのみ、会社の成立を否定できることとされている。法律関係の安定のため、設立登記から2年以内に株主などだけが提起可能。

※法律の世界では、何かに不備があることを「瑕疵(かし)」という。

| 会社法828条1項1号(会社の組織に関する行為の無効の訴え) 「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 ①会社の設立 会社の成立の日から2年以内 …… |

| <参考:設立無効の訴え(会社法828条1項1号)は殆ど使われない?>

具体的な無効事由は、 ・定款(会社の基本ルール)の絶対的記載事項が欠けている といった場合。実際に、こんなことが起きるのか? また、登記官が所定の(書面上の形式的な)審査をするので、 それでも、 また、この「設立無効の訴え」は以下2点が有効。 〇第三者効(対世効) (この原則があることで、たまに矛盾した判決が出ることがある。ex. 諫早湾開拓事業の司法判断など) 「設立無効の訴え」の場合、例外的に第三者効がある。なぜか?

それ以外は原則通り。(ex. 役員に対する損害賠償請求など) ○将来効のみ(⇔遡及効) |

| <参考:設立に関する責任> 世の中に存在しない「会社」というものを一つ生み出し、人や会社との取引が発生する:社会的な責任は必ず発生する ⇒変な会社を作られては困るから、きちんと罰則が定まっている 会社設立に関する違法行為や不正行為については、 発起人・設立時取締役などの責任を規定し、 罰則(会社法960条1項)・過料(会社法976条)が定められている。 ※独立した法人格が与えられる会社の設立はある程度厳格 ⇩たとえば… 現物出資の価額が定款に定めた額に 著しく不足する場合の不足額支払い義務(会社法52条1項)

⇒会社の運転資金として準備しなければいけないお金を、「これだけ用意して会社をつくる」と定款に書いている以上、その金額に満たない場合には、発起人は責任を持って支払わなければならない。 ・任務懈怠によって会社に生じた損害を賠償する責任(会社法53条1項)

|