国の指導のもと、「予防接種法」に基づいて実施された予防接種を受けた結果、

その副作用により、後遺障害を負い、若しくは死亡するに至ったとしたら。。

その場合、憲法29条3項に定められている財産権により、国に補償請求をすることはできるのでしょうか。

生命あるところ、そこには必ず感染症が存在します。

長い歴史において、人類は、常に感染症に悩まされてきました。

一つの病気が収束したかと思えば、すぐにまた新たな病気が発生する。

決して終わることのない、人類と感染症との戦い。

人類の医学における戦いとは、感染症との戦いであるとも言えるでしょう。

高度な医学が発達した現代社会においてさえ、人間の叡智をもってして、

なお撲滅することのできないもの。

それが感染症なのです。

有史以来、人類が撲滅できた感染症とは、

ただ一つ、天然痘のみだと言われています

(WHO・地球上からの天然痘根絶宣言・1980年5月8日)。

今年は、パンデミックした新たな感染症により、個人の人生のみならず、

社会が、そして世界が大きく様変わりしたように思います。

世界中で、マスクの着用、ソーシャルディスタンスが当然の光景となり、

昨年までの生活が一変した世界。

そう考えますと、今年は、人類史における大きな転換点と言っても過言ではないでしょう。

この感染症にはワクチンが存在しないため、私たちはなお一層、未来への不安を掻き立てられており、一刻も早くワクチンが開発されることを期待されています。

しかし、その開発の裏には、実は、知られざる事実もあるのです。。

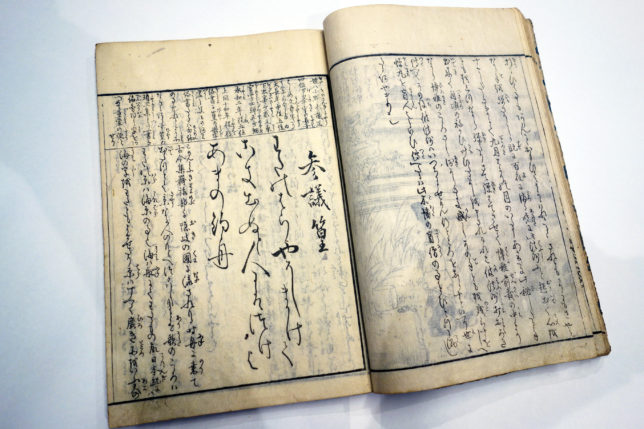

そこで、本日ご紹介する歌は…

|

【本日の歌】 「明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほうらめしき 朝ぼらけかな」 「あけぬれば くるるものとは しりながら |

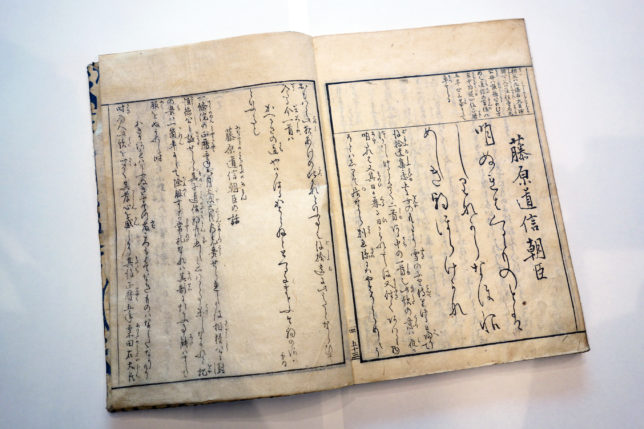

小倉百人一首 100首のうち52首目。

平安中期の貴族・歌人、藤原道信朝臣(藤原道信)の歌となります。

| 「夜が明けてしまったら、やがてはまた日が暮れて夜になり、あなたに会えるものだと分かってはいるけれど、それでもやはり、あなたとお別れする夜明けは、恨めしく思われるものです。」 |

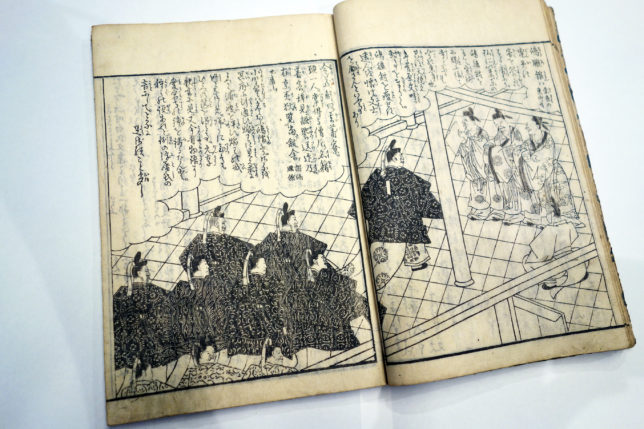

平安時代において、夜明けとは別れを、日暮れとは再会を意味します。

「朝ぼらけ」とは、夜がほんのり明けるころ。

秋や冬の歌に多く用いられています。

和歌の世界における「朝ぼらけ」とは、男女が一夜を共に過ごした後、男性が女性の元から立ち去る頃という特別な意味があります。

そして、男性は帰宅すると、女性に歌を送ることが習慣となっており、

こうして詠まれた歌は、「後朝の歌(きぬぎぬのうた)」と言われます。

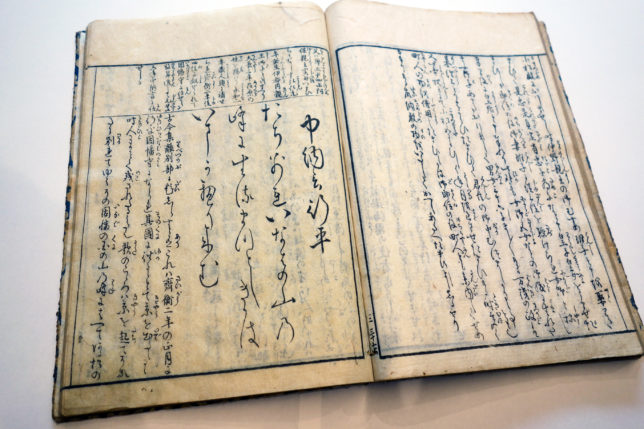

藤原道信朝臣(ふじわらみちのぶあそん)(972~994)

本名は、藤原道信(ふじわらのみちのぶ)。

平安中期の貴族・歌人で、中古三十六歌仙(三十六歌仙に選ばれなかったが、優れた歌人と、それ以後の時代の歌人が選ばれた)の一人。

太政大臣・藤原為光(ふじわらためみつ)の三男で、藤原兼家(かねいえ)の養子となりました。

従四位上・左近衛中将に昇進するなど、若くして武官を歴任します。

和歌に秀でており、14歳で父・為光を亡くした際には、

| 「限りあれば 今日ぬぎすてつ 藤衣 はてなきものは 涙なりけり」 |

「喪があけるので喪服は脱ぎ捨てたけれど、悲しみの涙は果てしなく続くよ」

※「藤衣」は喪服のこと

と詠んで、悲しみを表現し、多くの人に賞賛されました。

大鏡には「いみじき和歌の上手」と伝えられるほど、その才能を期待されておりましたが、当時流行していた天然痘により、惜しくも23歳の若さで、短い生涯を閉じました。

天然痘とは、かのインカ帝国やアステカ帝国をも滅亡させた、と言われているほどの恐ろしい病気。

道信が生きた平安時代にも、庶民のみならず、貴族を含め多くの人々が、この天然痘により死に至りました。

さて。

世界を危険に陥れた天然痘を撲滅することが出来た要因の一つに、

有効なワクチンが開発されたことがあります。

ワクチンとは、ご存知のとおり体内に摂取することで、感染症の発生と拡大を未然に防ぐための薬ですが、多くの人に効果があるとされてはいるものの、やはり何事にも100%はありません。

予防するための薬が、ある人にとってはかえって毒となり、

最悪の場合には生命を奪うこともある。。

我が国においても、国の指導のもと、「予防接種法」という法律に基づいて実施された予防接種を受けた結果、一部の児童は、その副作用により、後遺障害を負ったり死亡する事態に至ってしまいました。

そのため、被害に遭った児童らとその両親ら約160名が、国に対し、憲法29条3項に基づいて、損失補償を求めて争った、という事例があります。

(東京地裁昭和59年5月18日判決)

この事件において、裁判所は、被害児童らとその両親らの訴えに対し、

以下のように判断を下しました。

「一般社会を伝染病から集団的に防衛するためになされた予防接種により、その生命、身体について特別の犠牲を強いられた各被害児及びその両親に対し、右犠牲による損失を、これら個人の者のみの負担に帰せしめてしまうことは、生命・自由・幸福追求権を規定する憲法13条、法の下の平等と差別の禁止を規定する同14条1項、更には、国民の生存権を保障する旨を規定する同25条のそれらの法の精神に反するということができ、

そのような事態を等閑視することは到底許されるものではなく、かかる損失は、本件各被害児らの特別犠牲によって、一方では利益を受けている国民全体、即ちそれを代表する被告国が負担すべきものと解するのが相当である。そのことは、価値の根元を個人に見出し、個人の尊厳を価値の原点とし、国民すべての自由・生命・幸福追求を大切にしようとする憲法の基本原理に合致するというべきである。

更に、憲法29条3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しており、公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度を超え、特定の個人に対し、特別の財産上の犠牲を強いるものである場合には、これについて損失補償を認めた規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠として補償請求をすることができないわけではないと解される。

憲法13条後段、25条1項の規定の趣旨に照らせば、財産上特別の犠牲が課せられた場合と生命、身体に対し特別の犠牲が課せられた場合とで、後者の方を不利に扱うことが許されるとする合理的理由は全くない。

従って、生命、身体に対して特別の犠牲が課せられた場合においても、右憲法29条3項を類推適用し、かかる犠牲を強いられた者は、直接憲法29条3項に基づき、被告国に対し正当な補償を請求することができると解するのが相当である。」

憲法29条3項

「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」

「予防接種法」とは、国民を伝染病から守り、公衆衛生を向上させることを目的として、国が、国民に予防接種を受けることを義務付けていたものです。

しかし時として、その副作用で後遺障害、若しくは死亡に至る事態を引き起こすこともあるということが、当時すでに統計的に明らかになっていました。

国はそのような事実を知りながら、公共の福祉、つまり「国民全体の利益」を優先させたことで、一部の国民の「生命や身体」に特別の犠牲が課せられたのです。

このような場合、その一部の国民に課せられた犠牲は、

- 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を規定する憲法13条

- 「すべて国民は、法の下に平等であって」、「差別されない」と規定する同14条1項

- 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する同25条1項

に反するものであることから、

- 財産権の制限が、特定の個人に対し、特別の財産上の犠牲を強いるものである場合は、憲法29条3項に基づき、補償請求することができること

- 国民全体の利益が、これら個人の犠牲の上に成立するものであるならば、一方では利益を受けている国民全体、即ちそれを代表する被告国が負担すべきものと解するのが相当である

とされました。

憲法13条

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

憲法14条1項

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

憲法25条1項

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

感染症も、時代を経るごとに複雑に変化し、その数も増加の一途を辿ることから、法律においても、数々の改正がなされてきました。

「伝染病」との呼び名も「感染症」へと変わり、これまでの「伝染病予防法」に代わって 「感染症予防法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」と言う呼び名に改正されています(1998年制定・公布、1999年4月1日施行)。

なお、現在も予防接種法は存在しますが、

1948年成立当初こそ「罰則規定ありの義務接種」であったものの

1976年には「罰則規定なしの義務接種」となり、

さらに1994年には「努力義務」に改正されています(予防接種法 第9条(予防接種を受ける努力義務))。

◇ ◇ ◇

さて

本日ご紹介する、こちらの歌

| 「明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほうらめしき 朝ぼらけかな」 |

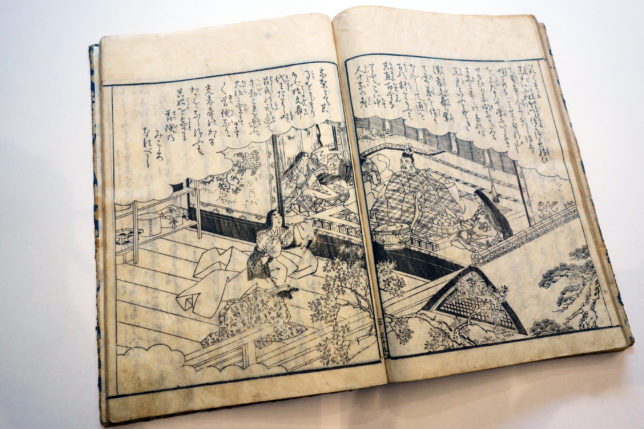

こちらは、雪が降った日の朝、道信が女性の家から帰って贈った、

後朝の歌とされています。

道信は、女性に宛て、この1首に加えて、更に次の1首を贈っているようで。。

| 「帰るさの 道やはかるか からねどと 来るにまどふ けさの淡雪」 |

「あなたの家からの帰り道が、いつもと変わったわけではないのですが、迷ってしまうのです。まるで今朝の淡雪のように、あなたが打ち解けてくださったから。」

この歌は、2つ併せて1首といえるでしょう。

季節は冬でありながら、どことなく春を感じさせるような、若々しい恋の歌。

未来のある才能豊かな若者が、遥か昔、伝染病によりその将来を断たれてしまったこと、生きていれば、どれほど素晴らしい歌が後世に残されただろうか、、

と考えると、残念でなりません。

現在猛威を奮っている伝染病も、嘗て撲滅された天然痘のように、いつかは終わりが来るのでしょうか?

◇ ◇ ◇

今、世界中で、一日も早いワクチンの開発が叫ばれています。

しかし、ワクチンの開発や改良が繰り返されてきたその歴史の裏には、恩恵を受ける者ばかりではなく、知られざる多くの犠牲もあった。。

その事実もまた、思いに留めておく必要があるのではないでしょうか。

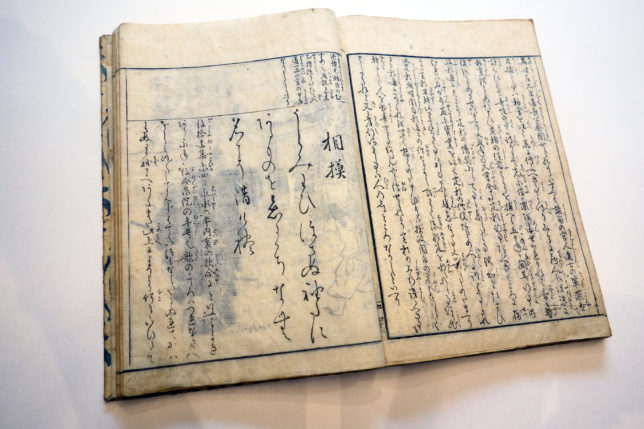

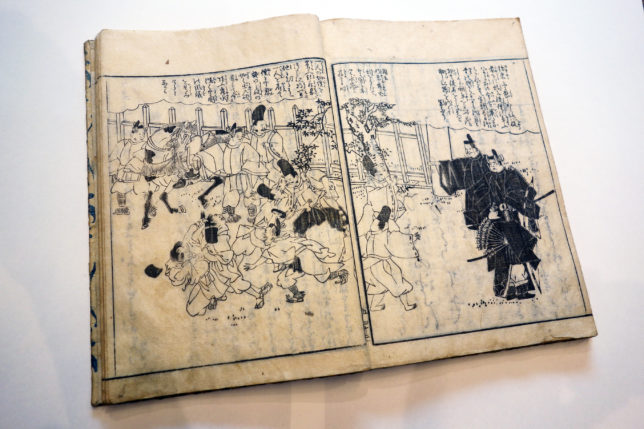

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー