1月11日は鏡開きでしたね。

弊所でもささやかながら鏡開きをいたしました!

毎年この日に便乗して美味しくお餅をいただいている訳ですが、

そのルーツをざっと調べてみました。

そもそも鏡餅は、三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」を形どったもの。

古来より鏡には神様が宿ると考えられており、

お正月に年神様は門松を目印に各家を訪れ、鏡餅に宿るのだそうです。

また「鏡」は

| 「鑑みる(かんがみる)」= 先例や規範に照らし合わせる。

他を参考にして考える。 (引用:日本語表現辞典 Weblio辞典) |

という言葉にあやかり「かんがみもち」と呼んでいたものが

時間の経つうち「かがみもち」に変化したとも言われています。

うーん、もう既に奥深い。

鏡餅自体は平安時代ごろから存在し、

源氏物語では宮中の正月行事の様子を描く際に登場しています。

それをなぜ「開く」ようになったかというと、由来は江戸時代にあるようです。

お正月にお餅を食べる風習は、そもそも江戸初期に始まったもの。

武家間で広まった文化が一般化し今日の鏡開きとなったのですが

「お供えしたお餅を刃物で切るなんて!切腹じゃないか!縁起の悪い!」

ということで、手や木づちで割ることになったそう。さすがお武家様の時代。

だがしかし、「割る」というのも忌み言葉・・・

そこで縁起の良い行事にすべく、

末広がりを意味する「開く」を用いるようになったのです。

言葉に大きく関連するあたり、いかにも日本の文化いう感じがいたします。

※参考サイト

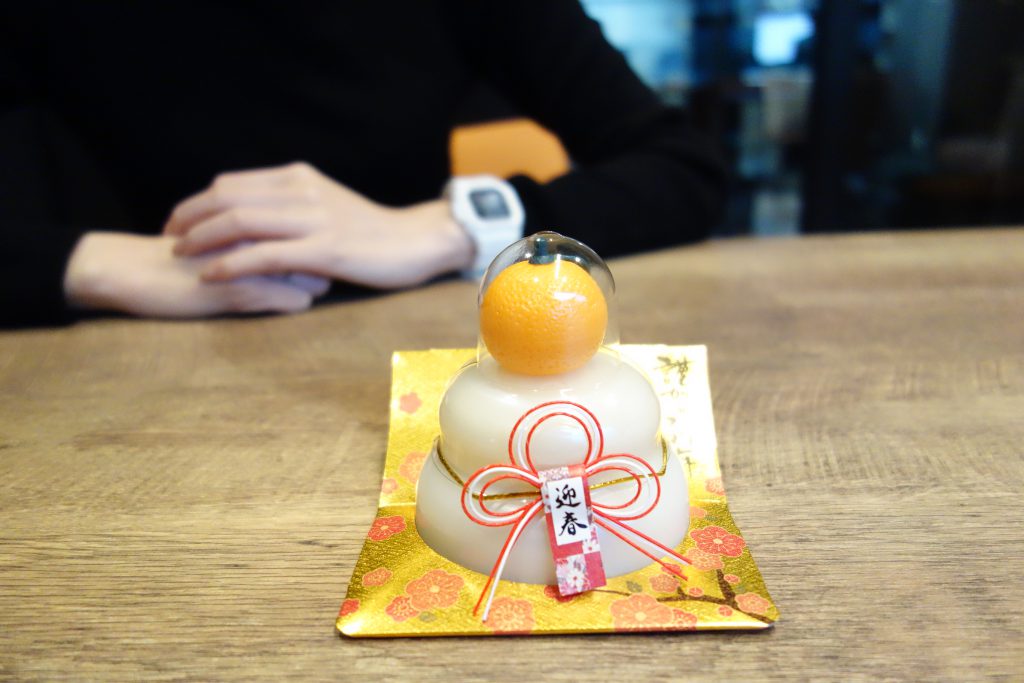

弊所で開いたお餅はこちら。

弊所の玄関で年神様を迎えてくれていました。

新年のご挨拶ブログでご覧になった方もいらっしゃるでしょうか。

こういう季節のアイテムがあると、なんだか癒されますよね。

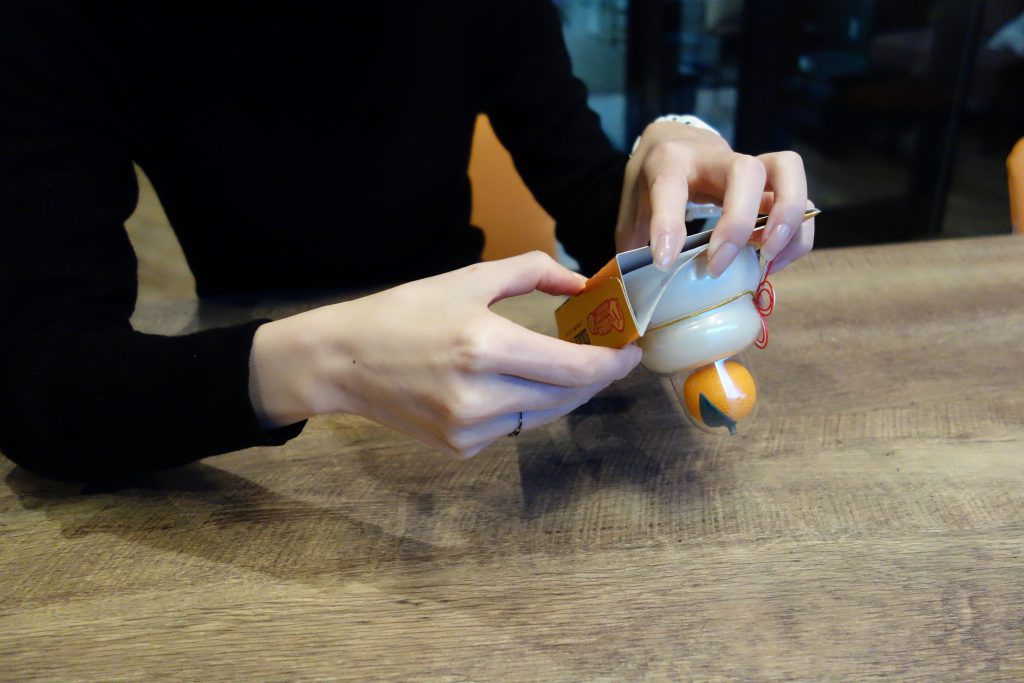

ということで、さっそく開いていきます。

無事開いたお餅を使って力うどんを作り、

弊所弁護士に美味しく食べてもらいました。

(美味しそうに!という注文に全力で応えてくださいました。)

年神様のパワーをおすそ分けいただき、今年も一年健康に働けますように!

来年の鏡開きのお餅はどうやって食べようか、今から楽しみです。