第2回:会社の設立

【設立とは】

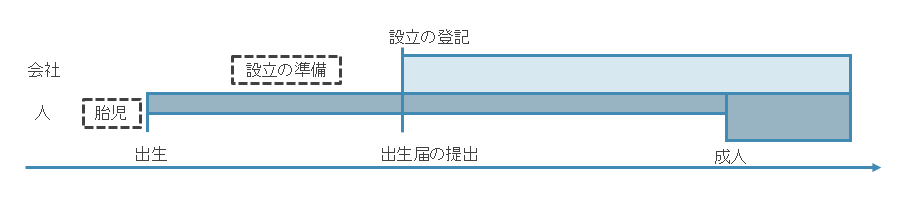

株式会社の設立とは、発起人が中心となってグループを形成し、

(設立の準備をした後)法人格を取得し株式会社として成立すること。

⇒法人格は、設立の登記時に取得となる(会社法49条)。

人の場合、権利能力を獲得するのは出生時(民法3条)。

(※出生届を出したとき、ではない)

ただし、成人するまでは行為能力が制限される。

| <参考:人の始期> 人の始期は、法律上において出生の厳密な時期、いつ誕生したことにするのかをめぐる議論。人間は法律上の各種の権利の主体となるが、どの時点で権利の主体として認めるのが相当であるかについては、さまざまな議論がある。 ——— ・全部露出説(民法) 「胎児の身体が母体から全部露出した時点」を、法的な「人の始期」とする説である(日本での民法分野における通説)。 ⇒一部だけ出ている時点では、まだ「人」とはいえない ・一部露出説(刑法) 「胎児の身体が母体の外から見えた時点(一部が露出した時点)」を、法的な「人の始期」とする説である(日本での刑法分野における判例)。一部でも母体外に出れば、母体とは無関係に直接の攻撃が可能であることを理由とする。 (Wikipediaより) ⇒もし命を奪われれば「殺人罪」 |

| 設立の登記時 | 出生時 | ||

| 会社法49条 (株式貸家の設立) |

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 | 民法3条 (権利能力) |

1 私権の享有は、出生時に始まる。 2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 |

| 会社法3条 (法人格) |

会社は、法人とする。 | ||

| 民法34条 (法人の能力) |

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本的約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 | ||

ここでおさえておきたいのが「能力」。

法律では、“何かができること”に「能力」という言葉を用いる。

| 権利能力:生まれながらにして持っている権利 権利能力:自然人(≠法人)は基本的に全ての自然権を持つ 行為能力:法律上、法律行為(取引)が制限されているか 行為能力:制限例・・・未成年者の契約等 行為能力:※未成年であっても法律行為はできるが、制限される。 |

⇧それぞれ厳密な意味は違うので注意。

以下が該当条文。

| 民法3条(権利能力) 「私権の享有は、出生に始まる。」 |

| 民法5条(未成年者の法律行為) 「1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。」 |

| <参考:胎児の人権> 胎児は原則として権利能力を持たない。 しかし以下の場合においては、民法上、権利能力が認められている。

※直系卑属=子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。また、養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。 |

||||||||||||||

—

話を会社法に戻そう。

法人の権利能力については、以下のとおり定められているが……

| 民法34条(法人の能力) 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 |

実際、会社の権利能力は広く解されている。

※法律には書いていないが

“目的の範囲内”を広く解することで、結局ほとんどが認められている。

∵定款上の目的の範囲外の行為を会社がおこない、

後にそれが会社にとって不利益だと分かると、会社としてはなかった事にしたい。

そもそも(法的な意味で)行為できないのなら(無効なら)

その法律行為をなかったことにできるのではないか?

⇩そうすると…

取引の安全(=一度成立した契約関係などを大事にすること)が害されてしまう。

八幡製鉄事件、一度献金したものをなかったことにできるか。

(なお、会社が返せと言えるかと、代表者の責任は別。)

| 「会社は定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するわけであるが、目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに包含されるものと解するのを相当とする。そして必要なりや否やは、当該行為が目的遂行上現実に必要であつたかどうかをもつてこれを決すべきではなく、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断されなければならない」 (最高裁判所大法廷判決昭和45年6月24日) |

⇒結論、政治的献金はOK。

→人しかできない権利・人にしか認める必要のない権利以外であれば、

大体何でもできる、というのが会社。

こういった能力までを獲得するのが法人格の取得であり、会社の特徴の一つ。

では、法人格取得前の会社の行為はどうなるのか?

(⇧会社法のひとつの論点!)

———

【設立中の法律関係】

登記するまで会社は生まれていない。

だから、登記前の行為は基本的に会社には帰属しない。

⇒でもそんなことを言っていては、何もできないのが現実。

判例上、ある程度のことはできるようになっている。

「発起人」が権限内でおこなった行為の効果は、会社に引き継がれる。

⇩

“権限の範囲内”とは、どこからどこまでか?

———

【株式会社の「発起人」とは】

発起人には以下二つの要素がある。

・会社のルールを決めて設立手続きを行う。

・(基本的にそのまま)株主になる。

発起人は代表取締役とは異なる機関

(⇧こちらは設立後に会社の行為をおこなう人)

発起人は設立のみ行い、経営は(代表)取締役に任せている。

⇒設立を企画し、設立事務を行い、会社の株式を最低1株は引き受ける。

(=会社の設立後「株主」になる。発起設立。)

つまり、設立手続きに必要な行為が“権限の範囲内”となる。

⇩その行為とは具体的に…

・株式の引受け、払込みに関する行為

・創立総会の招集

・定款認証料・印紙税

・払込取扱機関に支払う手数料・報酬 など

※法的手続きを経ないと、会社は生まれたことにならない!

発起人が設立前に行なった事務所の賃貸や事務員の雇用などは権限の範囲内の行為として、また、設立後の会社の事業行為などは「法人」となった会社の行為として、どちらも会社に権利義務が帰属する(法人性)。

(※会社の3つの特徴・性質:法人性、営利性、社団性)

発起人が権限内で行った行為の効果は、当然会社に引き継がれる。

権限外の行為を行うと、

法人格がないときの行為会社にはその効果が引き継がれずに

発起人個人の行為ということになる。