突然ですが、

みなさんは六法全書を手に取ったことがありますか?

そもそも六法全書って何だかご存知でしょうか?

「簡単にいえば“法律の辞典”」、というのはイメージがつくかと思います。

“六法”とは日本の法律の基本となっている6つの法を指し、

- 憲法

- 民法

- 刑法

- 民事訴訟法

- 刑事訴訟法

- 商法(会社法)

これらに関する各種の法規を収録した法令全書のことを「六法全書」といいます。

※法規 = 法律と規則。特に、その中で国民の権利・義務にかかわるもの。(引用:goo辞書)

※法令全書 = 法令全書とは、日本における独立行政法人国立印刷局から出版されている刊行物であり、官報とともに法令の原典となるものである。(引用:ウィキペディア「法令全書」)

日本には約2000もの法律があるそうですが、

その基礎の基礎となっているのがこの六法なんですね。

どうりで分厚い本になるわけです。

また、今日では書籍自体のことを“六法”と呼ぶことも多くあります。

6つの法典との意味から転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」と呼び、さらにこれを略して「六法」と呼ぶ。なお、現在では有斐閣のみが『六法全書』と題する日本の全法令集を網羅した本を毎年発行しているため、単に「六法全書」と呼ぶときは、これを指すことも多い。(引用:ウィキペディア「六法」)

<参考>

– ウィキペディア「六法」

– 弁護士志望Aの法律学習ゼミ

さて、なぜ六法全書のお話をしているのでしょうか。

新年のご挨拶でもお話したように

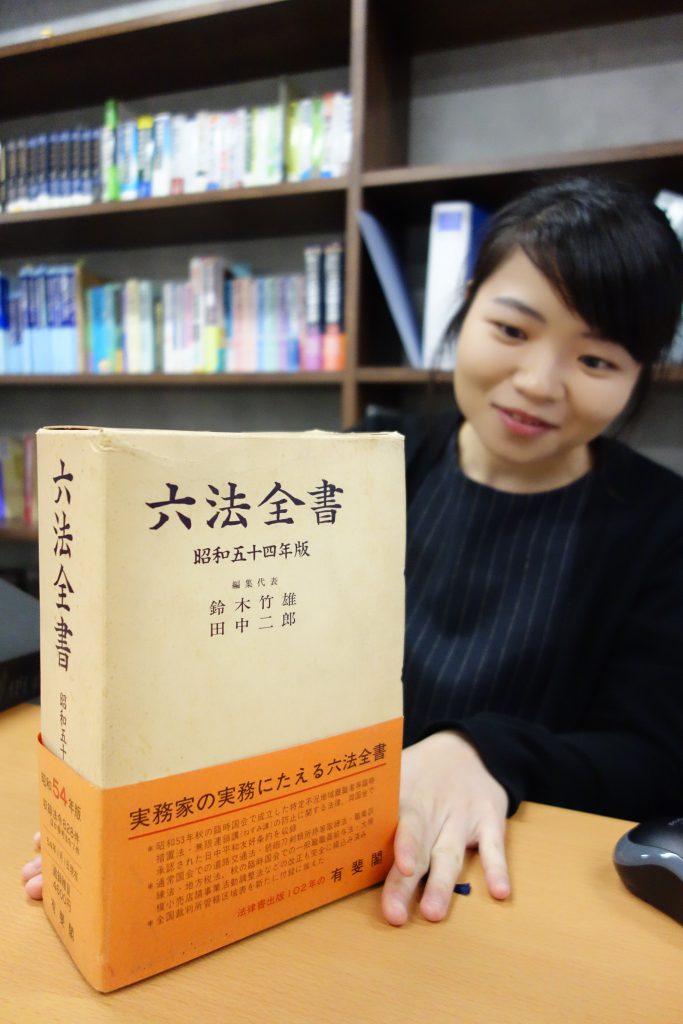

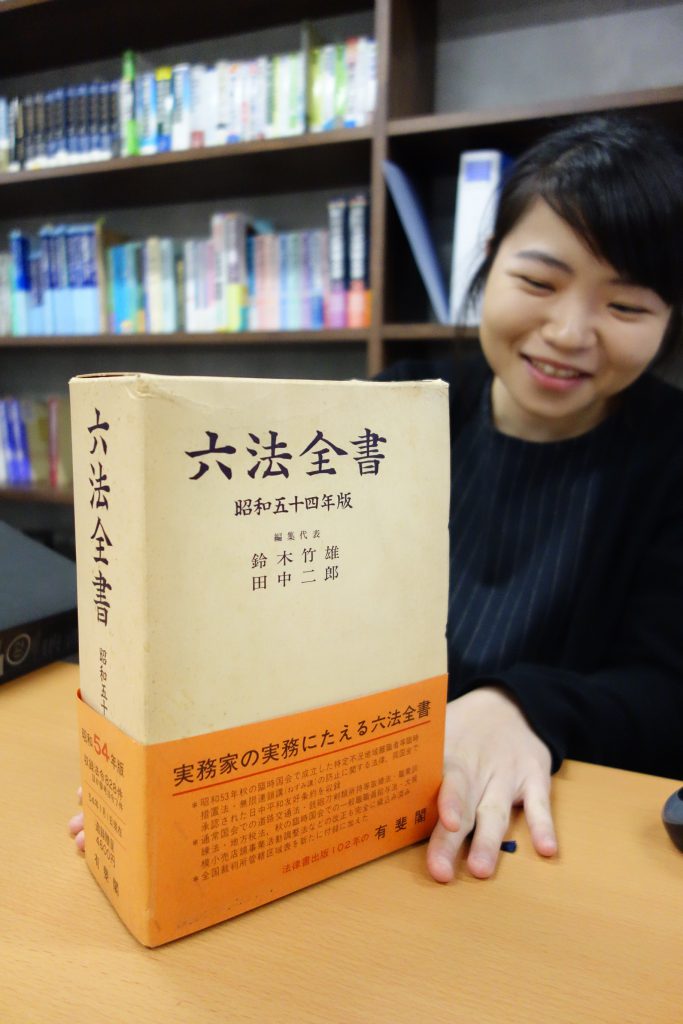

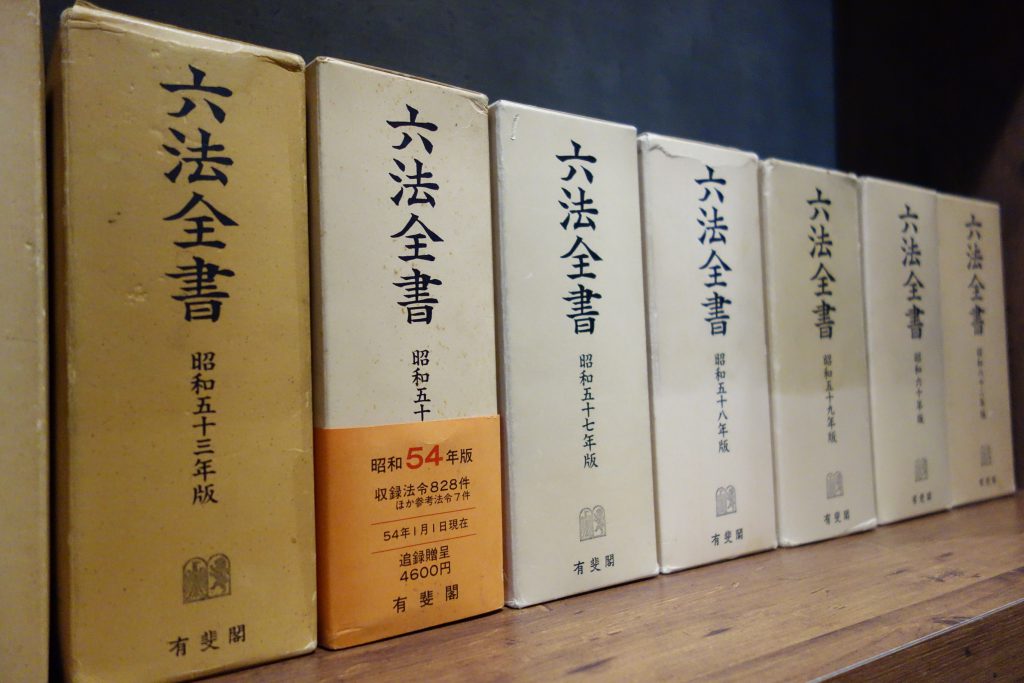

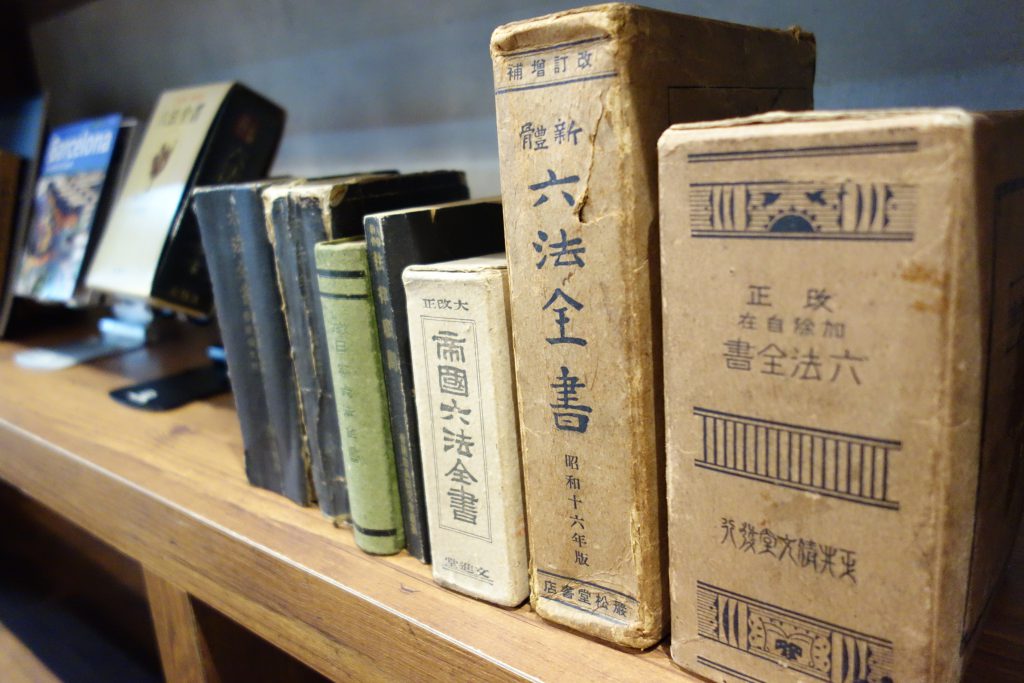

弊所では、六法全書の蔵書を増やすことに力をいれております。

所属弁護士の生まれ年の六法全書を揃えたことをきっかけに、

現在は昭和51年~平成4年版を所有しています。

昨年末から動き出したこのプロジェクト(?)、

これまではインターネットを駆使し、様々なサイトで購入を続けてきました。

しかし。

昭和54年・56年版だけが、どうしても見つからないのです。

血眼になってインターネット上を探し続ける日々・・・

「やはりネットに頼ってはいけない、足を使って探さねばならないのでは!?」

世界最大の「本の街」である神保町なら、我々の求める六法が眠っているはず。

そんな期待に胸を躍らせながら

1月某日、新人弁護士のまりえ先生と共に神保町へ行ってまいりました!

(街へ繰り出すのになぜか駅に向かってしまう先生、可愛いです。)

駅を出ると、素敵な雰囲気の書店がずらり。

まずは事前に調べた法律古書専門店を中心に、片っ端からお店を覗いていきます。

あれ・・・全然見つからない・・・?

どこへ行っても、まず六法全書の取扱いがありません。

(そもそも法律書の取り扱いが少ない印象・・・)

困った我々は「本と街の案内所」へ駆け込みました。

すずらん通りに位置するこの施設は

神保町の書店や飲食店の情報が得られるだけではなく、

千代田図書館からコンシェルジュさんが出張されており(平日のみ)

目的にあった書店など案内して下さる場所なのです。

(ちなみに千代田区図書館、とっても素敵な場所なのでおすすめです。)

そこで新たな書店情報をゲットするも、7店舗とやや少ない印象。

やはり文学・歴史系の古書が圧倒的に多いのですね・・・

でもそんな弱音は吐いていられません。

だって「足を使ってさがす」ためにわざわざ来たのだから!

教えていただいたお店を隈なくチェックしていきます。

・・・しかし

どこにもありません。収穫ゼロです。どうしたものか。

行く先々でしつこく店員さんに聞いてみるものの、

私たち 「古い六法全書売っていそうなお店、ご存知ありませんか?」

店員さん「六法全書なんて今扱ってるところないと思いますよ~」

そ、そんな・・・

こんなに書店が並んでいるのに!!

だからと言って手ぶらでは帰りたくない私たち。

折れそうな心をたてなおし、

水道橋にある法律書の専門店・丸沼書店へ向かうことにしました。

・

・

・

と、その頃。世間はちょうどお昼時。

腹が減っては六法が探せぬ(?)ということで、

せっかくなので先生とお昼ご飯をいただくことにしました。

やってきたのは「天ぷら いもや」。

神保町といえばカレーだろうって?

もちろんカレーがおいしいのは重々承知ですが・・・

実は筆者、神保町周辺で学生生活を送っておりました。

コアな神保町グルメもお伝えしたい次第です。

一本路地に入った場所にあるお店はカウンターのみ、全部で7席ほど。

職人感あふれる店員さんが、大きなお鍋で次々と揚げていきます。

すぐ目の前なのでかなりの迫力と熱気。

二人そろって定番の天ぷら定食にしました。

このボリュームで650円!どうりで男性客が多いわけです。

(ちなみに好きな天ぷらを単品追加もできます。)

サクサクあつあつ、非常においしくいただきました。

満腹になったところで、さっそく水道橋へ。

六法全書探しの旅はまだまだ続きます。