債権の管理・回収

会社のおこなう取引・行為はそのほとんどが「契約」に支配されている。

世の中にはどんな契約があって、どんな債権が発生するのか。

我々の生活は契約社会。

人と人との関係において、「契約」が絡む場合には、権利と義務が生じる。

→契約から生じる「債権」。役員の「委任契約」も契約。

※口約束も契約のひとつ。ただ、「土曜日飲みに行こう」というのは契約には入らない。なぜなら、「契約」は基本的に対価・制裁が既定されていないと契約たり得ないから。「飲みに行ってご飯おごって」「いいよ」までいくと契約。

日々の食事の買い物

通勤・通学の交通手段の利用

営業上の取引その他…

いたるところにまで、契約とその義務の履行(日常においては主に金銭の支払い)が存在する。

→会社も同じ(総会特別決議が必要なものから備品の購入まで)。

それらの契約とその義務の履行は、ほとんどがトラブルなくスムーズにおこなわれているので、日常において「自分がどのような法的な権利を行使し、あるいは債務を負担しているのか」を意識することはない。

問題となるのは、行使した権利(サービスの提供等)が実現しなかったとき。

そうしたときの手段は2つ。

①強制的に実現させる

②できないなら「お金払って」

→これについては色々と特殊な訴訟・裁判がある。

「行為を強制」では、原発の差し止めの裁判もある意味行為を強制している。

もしくは、行為しないことを強制している裁判の一種。

Q.どんなときに問題になり、どんな事件が裁判になるのか?

私的交渉→裁判外紛争処理(ADR等)→裁判手続き(訴訟含む)

→私的交渉、つまり話し合いで解決せず、泣き寝入りして諦めるか

納得いかず相手も妥協せず…となると最終的に裁判となる。

裁判は時間がかかる。

⇩

裁判所等の資料をもとに確認しよう。

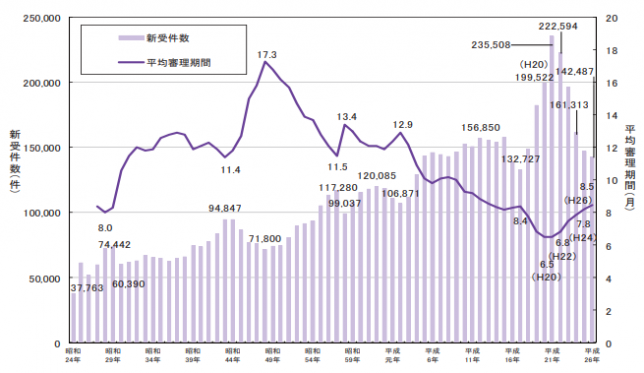

①「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)」より

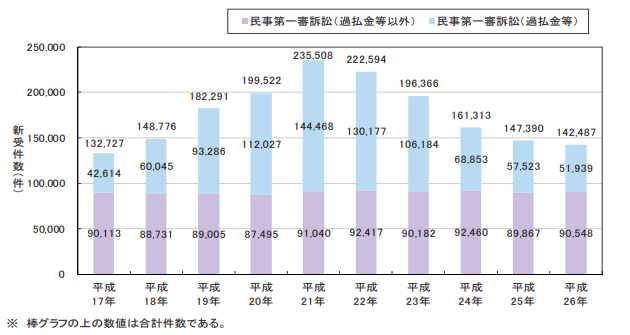

②「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第5回)」より

③内閣府知的財産推進計画2016策定に向けた検討

「知財紛争処理に関する基礎資料」より

①新受件数及び平均審理期間の推移(民事第一審訴訟(全体)) ざっくりであるが、その年に何件裁判が提起されたかのグラフ。 ざっくりであるが、その年に何件裁判が提起されたかのグラフ。件数が徐々に増加していること・2008年頃の件数が20万件前後ととびぬけている理由は、過払い金訴訟。それまで認められていた金利の取り方が、最高裁の「それでは利息とりすぎ、過去とったものも返しなさい」といった判決一本により、それまで借金を返しすぎていた人々が消費者金融等を相手に提起し、返済を受けた。その時、弁護士がこぞって代理人についた。それが平成21、22年。 5分の3程は過払い金の訴訟が占めていた。また、平均審理期間の統計を下げている一因であるのも過払い金訴訟。訴えて、計算して「これくらい払いすぎてましたね」と単純なので非常に短い時間で解決してしまう。最近はすこし持ち直してきており、8カ月程まで伸びている。 |

①新受件数の推移(民事第一審訴訟(過払金等)及び民事第一審訴訟(過払金等以外))

過払い金訴訟による増加は一時的にあるものの、ここ10年程は裁判の件数は10万件弱で推移している。その10万件において、どのような裁判が多いのかを示しているのが↓のグラフ。 |

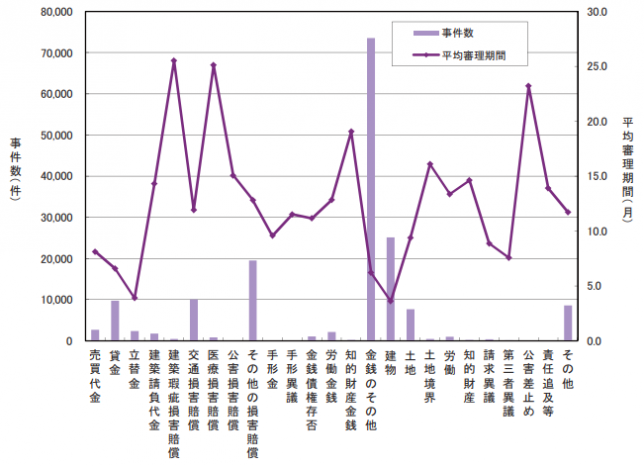

②事件類型別の事件数及び平均審理期間

とびぬけて多いのは「金銭のその他」、次が「建物」。

事件類型別の既済件数及び平均審理期間

この表を見ると、その年の裁判総数と共に“時間のかかる裁判、かからない裁判”が見えてくる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

これまでが地裁の判決。大まかなだが、傾向としてはこのようになっている。

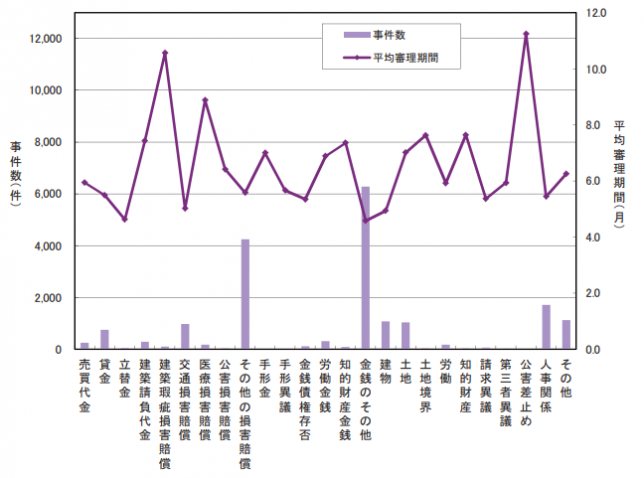

②事件類型別の事件及び平均審理期間(民事控訴審訴訟)

事件類型別の既済件数及び平均審理期間(民事控訴審訴訟事件)

こちらは高裁について。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||