仮差押え

「差押え」は裁判に勝ったあとにするものだが、

訴え提起前に債務者の財産を”仮に”差し押さえることもできる。

※本当は、人の財産は裁判に勝たないと差し押さえることができない!

財産を隠されると困るので債務者の意見を聞くことは基本ない。

| 民事保全法20条1項(仮差押命令の必要性) 「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」 |

| 民事保全法21条(仮差押命令の対象) 「仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。」 |

| 民事保全法14条1項(保全命令の担保) 「保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。」 |

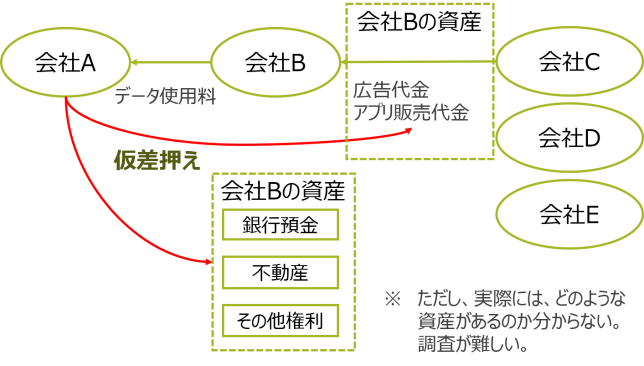

実際にどのような債権を差し押さえるかというと、下図のとおり。

大きい会社が相手で財産を逃されない覚悟があるなら、やらなくても良いかも…

|

相手の財産がどこにあるか分からない場合、そもそも仮差押えが難しくなる。

これが実務上非常に難しく、相手の財産を強制的に調べる手段は殆どない。

不動産等を所有していればまだしも、ベンチャー企業等だとその可能性も低い…

また「銀行口座を持っているだろうからそれを差し押さえよう!」という場合も

これもまた実務的だが、支店名まで把握していなければならない。

⇩なぜそこまでする必要があるのか、実際の決定を参照⇩

| <最高裁判所平成23年9月20日決定>※「差押え」の事案 〔判示事項〕 「金融機関を第三債務者とする債権差押命令申立てで、差押債権の表示を「複数の店舗に預金債権があるときは、支店番号の若い順による。」とすることは、第三債務者が、社会通念上合理的と認められる時間と負担の範囲内で差押の目的物となる債権を確定できるとは認められず、差押債権の特定を欠くとして、債権差押命令及び転付命令の申立てを却下した原審の判断は、正当であるとして、抗告を棄却した事例」 |

⇒原審である千葉地裁の決定を参考に。

| 前掲最高裁の地裁決定 <千葉地裁平成22年8月19日決定> 〔判決文〕 「今日では、多くの金融機関において顧客情報の管理を行うためのいわゆるCIFシステムの機能が向上し、同システムを用いることにより、各金融機関の本店において、顧客の氏名や商号に基づき、特定の顧客が有している全取扱店の預金を速やかに検索できる機能を備えるに至っていることは顕著な事実である(金融法務事情1771号30頁以下に紹介のある全国銀行協会により平成18年3月に実施された実態調査の結果(以下「実態調査の結果」という。)参照)ところ、本件第三債務者らは、いずれも我が国を代表する最大手の金融機関であるから、顧客の氏名や商号に基づき、特定の顧客が有している全取扱店の預金を速やかに検索できる機能を備えた顧客情報管理システムを有していると推認できる。 しかしながら、顧客管理情報システムによって該当する預金債権の存否を確認することができるとしても、実態調査の結果によれば、差押債権たる預金債権の取扱店が複数店にわたる1つの差押命令が送達された場合、実際に各金融機関がどのような手順で預金の有無を照会するかは様々である。例えば、ある金融機関では、本店の担当部署において読み仮名確認を行い、債務者の取引店を検索して、該当取扱店がある場合にはその店舗へ連絡するが、複数の取扱店と取引がある場合には、各取扱店の取引内容を確認した後、充当の順序により差押えの対象を特定し、支払停止措置を行うというのである。 この点に関し、各金融機関において実際の取引ないし顧客管理が各取扱店ごとにある程度独立して行われていることを考慮すれば、いずれの金融機関も取扱店に対する預金の有無の照会のためには最低限上記の程度の連絡・確認作業を実施するものと解される。また、このような手順を踏んだ場合、取扱店における業務の独立性に照らせば、本店の担当部署から連絡を受けた取扱店においても当然債務者との間の取引内容を確認することになると推認される。そうすると、当該金融機関においては、従来の取扱店を特定して差押命令がされる場合と比較して、本店の担当部署で行われる作業の分の負担が増大することになる。本店の担当部署は、債務者との取引が確認されたすべての取扱店との間で連絡・確認のための作業を行わなければならないのであり、こういった取扱店の数が増えれば、その分負担が増えることになる。加えて、実態調査の結果によれば、このような連絡・確認作業を行い、預金債権を特定し、裁判所に回答するまでに要する最長時間について、すべての業務に優先して作業を行った場合1時間から2時間とするものから、13日かかるというものまで様々な回答があったというのである(なお、本件では、本第三債務者らが上記照会等を行うために具体的にどのような作業を行い、その作業にどの程度の時間を要するかについての資料は何ら提出されていない。)。 さらに、本件第三債務者らのように、各地に多数の取扱店を有する大規模な金融機関の場合、その取り扱っている預金債権の量は膨大であるから、顧客の預金債権に対する差押命令がすべて取扱店を特定せず、又は複数の取扱店を対象として包括的にされることとなった場合、これまで取扱店が特定され、全国各地の取扱店ごとに送達されていた差押命令が本店の法務部等特定の担当部署に集中して送達されることになるのであって、その件数が多数に及び、預金債権の照会のための作業が当該担当部署の通常業務に多大な支障を来し、各差押命令の対応にさらに長時間を要する事態が生じるであろうことも容易に予想される。 これらの事情に照らせば、本件第三債務者らが、社会通念上合理的と認められる時間と負担の範囲内で差押えの目的物となる債権を確定することができるとは認められないと言わざるを得ない。したがって、本件差押命令申立ては、差押えの目的物となる債権の特定を欠くものであり、不適法である。 (3)債権者は、差押債権目録上で債務者の氏名を仮名表記したり、債務者の生年月日を特定したりすることにより預金の有無の検索が容易になるという趣旨の主張をするが、このような措置により担当部署における顧客管理システムを利用した預金債権の存否の確認自体の負担が軽減したとしても、その前後に行われる金融機関内部における差押命令の転送作業や本店における担当部署と各取扱店との間の連絡・確認作業の負担に変わりはないのであって、 これらのみで上記判断を覆すには至らないというべきである。」 |

| <最高裁判所平成25年1月17日決定> 〔判決要旨〕 「大規模な金融機関の具体的な店舗を特定することなく、「複数の店舗に預金債権があるときは、預金債権額合計の最も大きな店舗の預金債権を対象とする。なお、預金債権額合計の最も大きな店舗が複数あるときは、そのうち支店番号の最も若い店舗の預金債権を対象とする。」としてされた預金債権の差押命令の申立ては、差押債権の特定を欠き不適法である。」※高裁〔判決要旨〕 「預金額最大店舗指定方式により差押債権を表示した差押えを認めた場合、大規模な金融機関である第三債務者は、すべての店舗の中から預金額最大店舗を抽出する作業が必要となるが、その際、第三債務者において、すべての店舗のすべての預金口座について、まず該当顧客の有無を検索した上、該当顧客を有する店舗における差押命令送達時点での口座ごとの預金残高およびその合計額等を調査して、当該店舗が最大店舗に該当するかを判定する作業が完了しない限り、差押えの効力が生ずる預金債権の範囲が判明しないことになる。したがって、本件申立てにおける差押債権の表示は、送達を受けた第三債務者において差押えの効力が差押命令送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに確実に差し押さえられた債権を識別することができるものであるということはできず、差押債権が特定されていないから、本件申立ては、不適法であり却下すべきである。」 |

※書面上の「人」と実在の「人」の紐づけ、特定は難しい。名寄せ。

上記のように、銀行の支店ごとに様々なシステムが構築されており、全支店に一斉に到達されて差押えが始まると非常に難しい。

よって、全店一括で差押えということはできない。

⇩じゃあどうすれば良いのか…

支店名に関しては様々調べる方法がある。

その一つが「弁護士会照会」である。

弁護士会照会等

差押えはできないとしても、口座を持っている支店くらいは教えてくれないのか。

以前は無理だった。今でも難しい。

⇒人の財産は、例えば国がすべて把握しているといったことはないので、自ら知り得るための作業をおこなっていかなければ、その人の財産は判明しない。

様々な財産が銀行や会社によって管理されているが、民間が管理している個人情報や個人資産を特定せずに差押しようとすると、うっかり別人の財産を差し押さえてしまう可能性が生じる(ちなみに、国は裁判提起をせずいきなり差押えできる)。

参考記事:

「同姓同名の別人の生保、誤って差し押さえ」

(2011/10/17 日本経済新聞 電子版)

※実際に別人の財産を差し押さえてしまった例も…

(税金の滞納等は裁判を経ずにいきなり強制執行が可能)

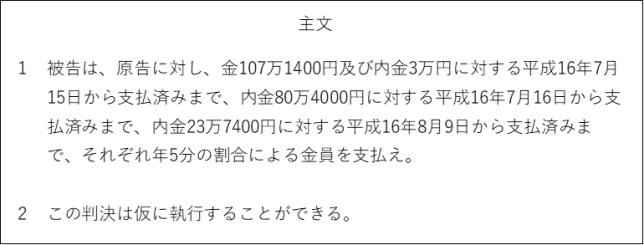

判決というのは、それが書いてある紙切れ一枚をもらえるだけ。

この紙切れにある「●●円払え」というのを、お金にする作業が必要。その作業は、裁判を起こした人が自らおこなう必要がある。=強制執行(差押え)

その際、原告は対象者の財産がどこにあるかを自分で調べ、裁判所に差押え・仮差押えの手続きを申し立て、協力を願い出なければならない。

※被告が任意に判決に従わない場合、自分で強制的にお金を取ることは出来ない。

執行官という公的な身分の人の協力を得て回収をおこなう。

判決をとるまでも大変だが、判決をとった後の財産差押え・回収も非常に難しい。

| 【参考:弁護士会照会(弁護士法23条の2)で、三井住友銀行本店宛に全店支店の預金口座の回答を得る方法について-NIBEN frontierより】

1.強制執行目的の預金調査 2.従前の状況 3.全店照会に関する当会の方針 4.三井住友銀行への全店照会の方法 (略) 6.全店照会に伴うリスク |

仮差押えをおこなう理由

会社Aの権利が法的に認められる可能性が高い場合(=裁判になっても勝てる可能性が高い場合)であっても、裁判の終了を待っていては時間がかかってしまう。

その間に資産を使ってしまう可能性、逃されてしまう可能性

↓

事前に会社Bの財産を“仮に”差し押さえておき、その後裁判提起する

↓

実際に裁判を提起し、勝訴判決を得る

↓

仮差押えから、回収を図る

| 債務名義(民事執行法22条) 「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。) 3の2 仮執行の宣言を付した損害賠償命令 4 仮執行の宣言を付した支払督促 4の2 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法 (平成23年法律第51号)の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。) 5 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。) 6 確定した執行判決のある外国裁判所の判決 6の2 確定した執行決定のある仲裁判断 7 確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)」 |

⇒判決の他、財産を差し押さえるたまえの書面として必要になるのは、

確定判決、仮執行付宣言判決、支払調書、公証役場で作成される公正証書など。