他人の行為によって、自分に危険が及ぶかもしれないと認識していたにもかかわらず、他人にその行為を許したことで、自らが被害を受けてしまった場合、

例え、それにより死に至る結果となったとしても、その行為を実行したことで、加害者となった人物は、果たして責任を負うのでしょうか?

「禍福は糾える縄の如し」といわれます。

悲しみもあれば、喜びもあり、それぞれが交互に繰り返されることで、

人生とは奥深く、味わい深いものとなるのではないでしょうか。

とはいうものの、社会においては

時に理不尽としか言いようのない事態が生じることもあるでしょう。

敢えてその状況に身を置かねばならなくなった時、

その事態が、自分の身に危険を及ぼす結果を引き起こすかもしれないとしたら?

そして最悪の場合、死に至る結果となるかもしれないとしたら?

最悪の結果が起こりうることを理解した上でも、

その状況に身を置くことを選択するでしょうか。

そこで、本日ご紹介する歌は…

| 【本日の歌】 「わたの原 八十島かけて 漕き出でぬと 人には告げよ あまのつりぶね」 |

小倉百人一首 100首のうち11首目、

平安初期の公卿であり文人、参議篁の歌となります。

| 「この広い大海原(わたのはら・海の原)を、 私が、多くの島々(八十島)を目指して漕ぎ出して行ったと、都にいる親しい人に告げておくれ。釣り船の漁夫よ。」 |

今回ご紹介する歌のテーマは、百人一首5つのテーマのうち

「羇旅(きりょ)」=旅・旅情の歌。

旅といっても様々。

前途明るい旅もあれば、未来への不安を抱えた旅もあります。

さて、本日の歌は、どちらの旅情を詠んだものでしょうか?

参議篁(さんぎたかむら)(802-853)

本名は、小野篁(おののたかむら)。

百人一首においては「参議篁」の名で歌を詠んでいます。

「参議」とは、朝廷の最高機関、太政官の官職のひとつであり、

役人としての官職名。

百人一首においては、このように、本名ではなく官職名が

名前に付けられていることが多くあります。

篁は、歌人としてだけではなく、平安時代の公卿として国政を担っていました。

反骨精神の持ち主であることから「野狂」と称され、

更には、「野相公」、「野宰相」などの異名を持っています。

また、平安初期の篁の身長は、約188cmだったといいますから、

かなり大柄な人物だったようですね。

(ちなみに、現代の男性の平均身長は約170cmだそう。190cm近くとなれば、今でも十分目立ちそうです。)

加えて、文人としても活躍し、

学問においては、漢詩は白居易、書は王羲之と並び称されるほどだったとのこと。

文人としても、素晴らしい才能の持ち主だったことがうかがえます。

この時代、日本が力を入れていた外交といえば、遣唐使の派遣。

篁は、承和2年(834年)遣唐使の副使として任ぜられ、

承和3年(836年)、続く承和4年(837年)と、遣唐使として2度唐に渡ろうとするも、いずれも失敗に終わってしまいます。

承和5年(838年)、3度目の渡唐にあたり、遣唐大使である藤原常嗣の乗るはずだった船が、破損していた上に漏水した船であったため、篁が乗るはずであった船と交換させられました。

篁は、これに猛抗議し、乗船を拒否します。

遣唐使一行に加わらなかった上、遣唐使制度を批判する漢詩を発表したことで、嵯峨天皇の怒りを買ってしまいます。

結果、官位剥奪の上、隠岐の島へ流されることとなりました。

2度も渡唐に失敗している上、3度目は壊れた(しかも既に漏水している)船で行け、と言われれれば、この渡唐が失敗するのは、目に見えていますよね。

いくら上からの命令とは言え、命の危険を伴う任務。

誰もが躊躇することでしょう。

しかし、例え無理難題であっても、上からの命令に逆らうなどご法度の時代において、その命令に唯々諾々と従うのではなく、毅然と拒否したところが、篁の「野狂」と称される所以かもしれません。

本日ご紹介する、こちらの歌

| 「わたの原 八十島かけて 漕き出でぬと 人には告げよ あまのつりぶね」 |

これは、篁が嵯峨天皇の怒りを買い、隠岐の島へ流罪となった際、

難波~隠岐の島の瀬戸内海を通る船旅を思って詠んだ歌。

流罪へと向かう悲しい旅路を

「前途洋々、多くの島々を目指して、大海原へと漕ぎ出して行く旅だ」

と、詠んだ篁。

同じような状況下では、涙に暮れる歌人も多い中、禍をものともしない

篁の気の強さを感じられるような気がいたしますが、いかがでしょうか。

隠岐の島は、島根半島の北方約50kmの日本海にある諸島。

現在は島根県隠岐郡に所属しています。

流刑の地として、数々の貴族、政治犯がこの地へ送られ、鎌倉時代、承久の乱に敗れた後鳥羽上皇も、この地で約19年間を過ごしました。

隠岐に流されても、篁は涙に暮れることなく、なんと島の女性たちと数々の恋を楽しんだというのですから、驚きます(特に阿古那という女性との恋物語は有名で、篁が帰京することになり、悲しい別れとなったとのお話もあります。)。

案外、篁は、流刑生活を楽しんでいたのかもしれません。。

しかし流刑となって2年後、篁はその優秀さを惜しまれ、再び京へと呼び戻されることになりました。

流刑になる前に比べ、更に力を増して帰京した篁。

京では、「この空白の2年間は、きっと閻魔大王と働いていたに違いない」

と、皆が口々に語り継いだとのことですから、その強靭ぶりがうかがえますね。

さて。

このような、自分の身に危険が降りかかるかもしれない、と分かっていたにも関わらず、それでもあえてその危険に向かって行った場合、

または、誰かの行為が自分の身に危険を及ぼすかもしれない、と思いながらも、あえてそれを許してしまった場合、

それによって生じた結果について、

行為をおこなった者は、果たして罪に問われるのでしょうか。

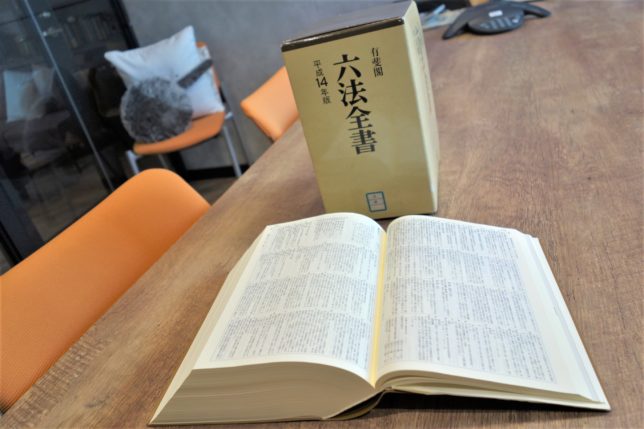

このことについて、刑法では「危険の引受け」という言葉で説明がされます。

危ない行為だなと思いながら、第三者のおこなう行為を引受け、結果として自らが被害を受けた場合、その危ない行為自体は「危険だな」と思っていたものの、それによって生じた結果についてまでは覚悟しているわけではありません。

他人がその行為を実行したことで、自分に危険が生じるということを認識しながら、危険に身を晒したことで、発生した結果につき、その行為を実行した者は、刑法上の責任を負うか否かが問われた事例があります(千葉地判平成7年12月13日、ダートトライアル事件)。

事件名からも想像できるように、

この事件はダートトライアル競技の練習中に起こりました。

ダートトライアル(Dirt Trial)競技とは、モータースポーツの一種。

未舗装のダート路面(泥濘地、砂利等)のサーキットで走行タイムを競う自動車競技です。(Wikipediaより)

ダートトライアルの初心者である男性が、約7年の競技歴を持つコーチを同乗させ、練習走行していたところ、高速ギアでの高速走行中、急な下り坂カーブを曲がりきれず、走行の自由を失い、丸太の防護柵に車両を激突させてしまいます。

そして、この激突により、防護柵の支柱がコーチの胸部を圧迫したことで、

結果として、運転者はコーチを死亡させてしまいました。

この場合、コーチは、運転者が初心者であることを知りながら、それでも初心者の運転する車に乗り、その結果、死亡してしまったとしたら、果たして初心者である運転者は罪に問われなければいけないのでしょうか?

(業務上過失致死傷等 ※事件当時)

刑法211条「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

これについて、裁判所は

「上級者が初心者の運転を指導するために同乗する場合、同乗者は運転者の暴走、転倒等によって自己の生命、身体に重大な損害が生じる危険性についての知識を有しており、技術の向上を目指す運転者が、一定の危険を冒すことを予見していることもある。また、そのような同乗者には、運転者への助言を通じて一定限度でその危険を制御する機会もある。したがって、ダートトライアル競技の危険性についての認識、予見等の事情の下で同乗していた者については、運転者が右予見の範囲内にある運転方法をとることを容認した上で、それに伴う危険を自己の危険として引き受けたとみることができ、右危険が現実化した事態については違法性の阻却を認める根拠がある。もっとも、死亡や重大な傷害についての意識は薄くても、転倒や衝突を予測しているのであれば、死亡等の結果発生の危険をも引き受けたものと認めうる。」

と判断し、運転者は罪を負わない、として無罪判決を言渡しました。

同乗していたコーチは、約7年の競技歴を持っていた、いわばベテランコーチ。

それ故、ダートトライアル走行の危険性については、十分な知識を持っており、

未熟な運転者が、技術の向上を目的として練習するにあたり、

自分の技術の限界を超えて暴走したり、時には転倒等の危険を冒す可能性もあることを、予想することができます。

またコーチは、同乗し、運転者へ適格なアドバイスをすることで、

予想し得る危険を逆に回避することもできます。

このように、危険な事態が生じることを予想・認識した上で、それでもコーチとして同乗した場合、それは、コーチがこれを「自己の危険として引き受けた」とみることができ、運転者による転倒や衝突により、たとえ死傷という結果に至ったとしても、運転者の責任は負わないとされたのです。

なお、この判決では、

「ダートトライアル競技は既に社会的に定着したモータースポーツであり、本件走行会も車両や走行方法、服装などJAFの定めたルールに準じて行われていたこと、競技に準じた形態でヘルメット着用等をした上で同乗する限り、他のスポーツに比べて格段に危険性が高いものとはいえないこと、スポーツ活動においては、引き受けた危険の中に死亡や重大な傷害が含まれていても、必ずしも相当性を否定することはできない」

として、

運転者の走行の範囲が、競技ルールに準じている必要があることも、必要な条件として示されました。

スポーツ競技とは、時に危険を伴うもの。真剣勝負とは、まさに命懸けなのです。

だからこそ、スポーツマンシップに則ったスポーツとは、観戦している

私たちにも感動を与えてくれるのではないでしょうか。

そのため、競技会場の条件や、使用する道具に至るまで、細かなルールが定められており、ルールを遵守した上で起きてしまった事故であれば、止むを得ないとされたのですね。

◇ ◇ ◇

さて、ここで話は平安時代に戻ります。

篁が、もし、上からの命令に逆らうことなく

危険を承知の上で、破損した船に乗り渡唐した結果、命を落としたとしたら?

渡唐のための手段として、壊れている船を与えられたという時点で

既に「ルール違反」となりますが。。

とはいえ、「閻魔大王と一緒に働いていた」との噂をもつ篁のこと。

恐らくは、危険を引き受けた結果、死の淵ヘ立ったとしても、そこから這い上がってきたかもしれません。

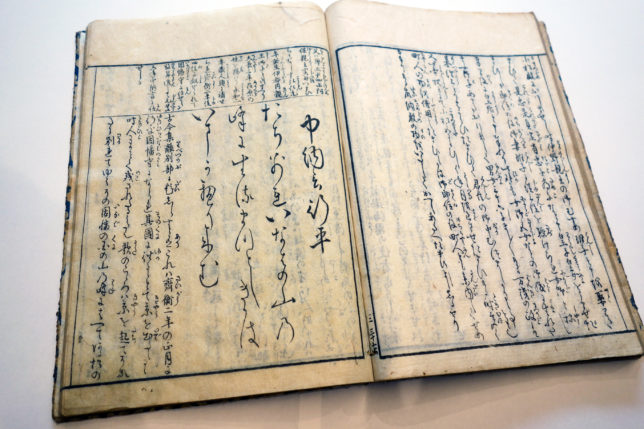

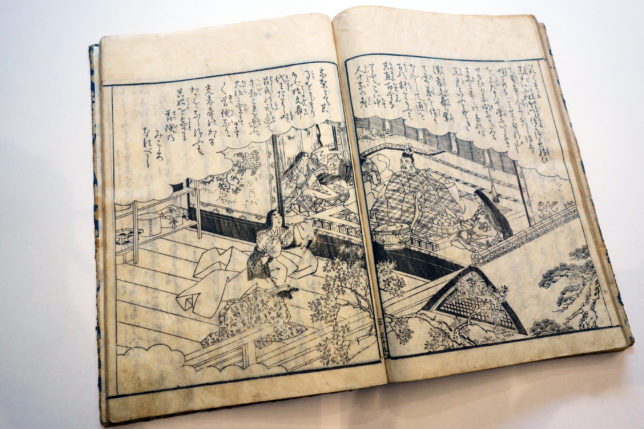

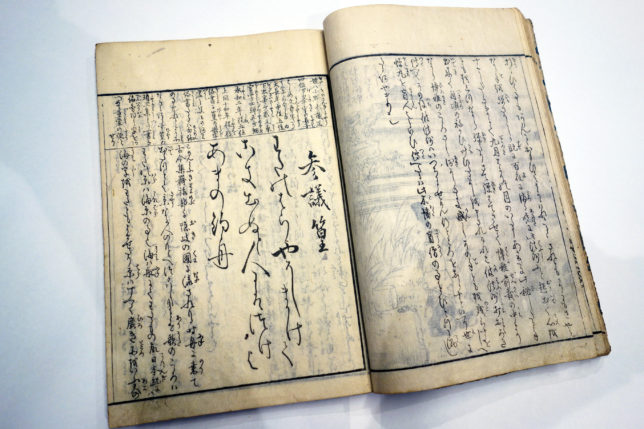

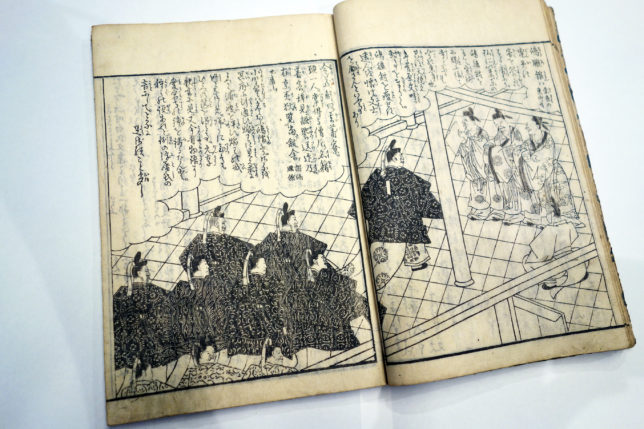

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー