授業まとめブログ、第2回目です。

前回は非常にベーシックな知識を中心に共有いたしました。

当たり前に使っている「会社」「企業」「人」といった言葉について

今一度振り返り考える、新鮮な機会となったのではないでしょうか。

さて、今回のテーマは「会社の設立」です。

授業まとめブログ、第2回目です。

前回は非常にベーシックな知識を中心に共有いたしました。

当たり前に使っている「会社」「企業」「人」といった言葉について

今一度振り返り考える、新鮮な機会となったのではないでしょうか。

さて、今回のテーマは「会社の設立」です。

これまで、全3回にわたってお伝えしてきた『六法全書探しの旅』。

読んでくださっていた方に、とても嬉しいご報告です!

(…え?そんな話あったのって?そんな方はぜひこちらへ。)

どれだけインターネットを駆使しても・・・

どれだけ歩き回って探しても・・・

なぜだか見つからなかった昭和54年と昭和56年の六法全書。

この度、無事に昭和54年版を入手することができました!

六法のことをすっかり忘れてお昼ご飯を食べていたある日、

六法探しにてお邪魔したうちのある書店さんが

入荷の連絡をくださったのです。

思わぬ朗報に事務所一同(特に筆者)歓喜!!

後日、無事手元に到着しました。

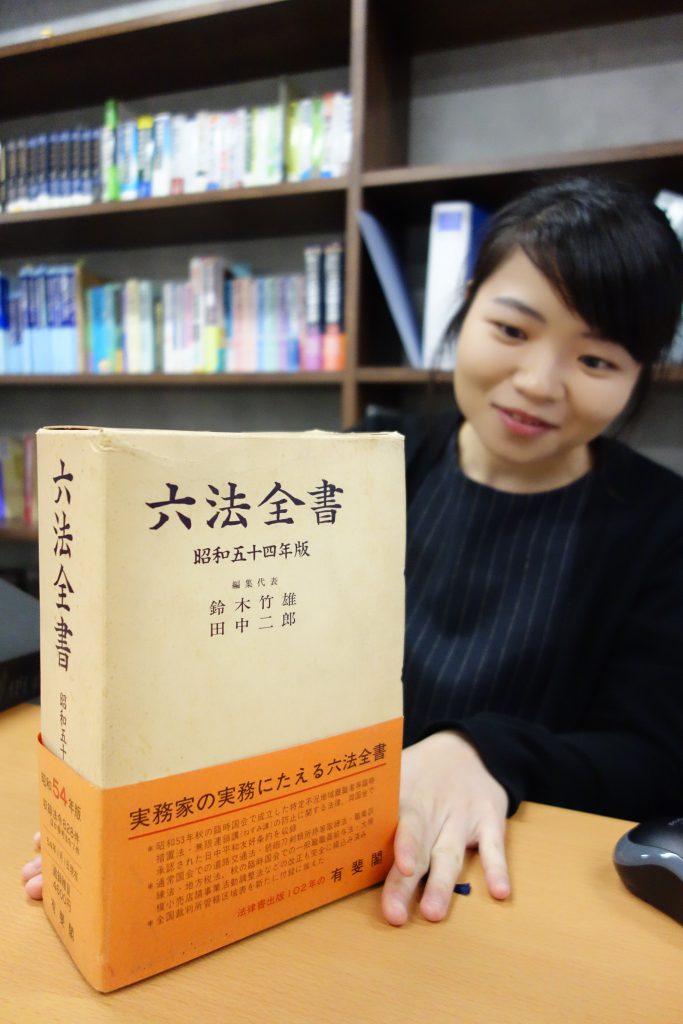

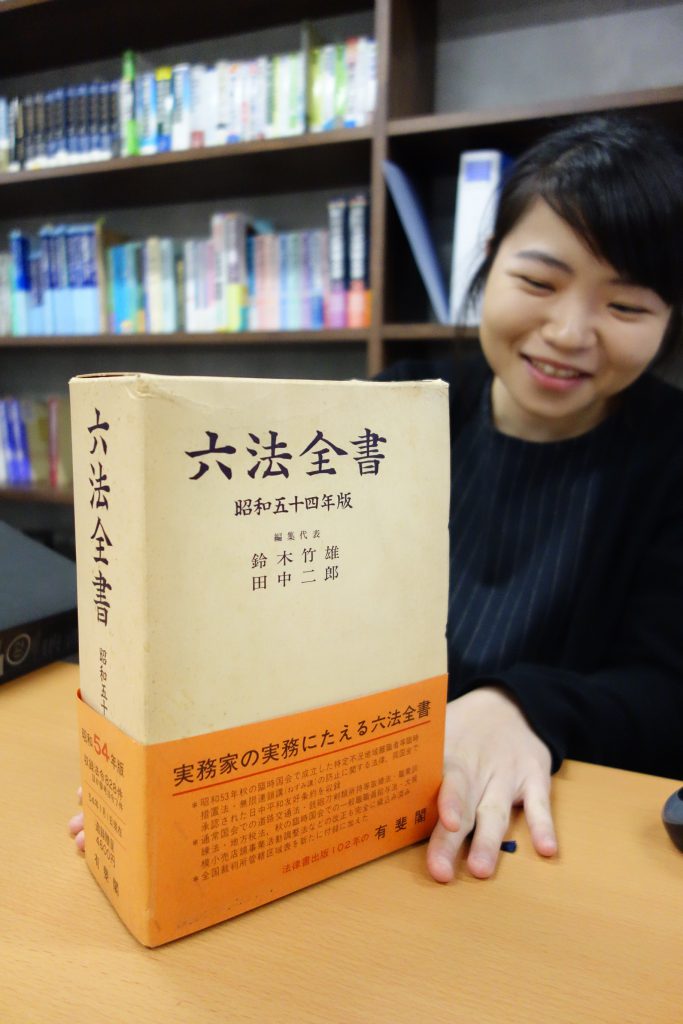

まりえ先生にもさっそくご報告。

やっと会えた六法に思わずにっこり。

頑張って探した日々が報われます…(涙)

六法全書を前にこんなに笑顔になるのは、

日本中でまりえ先生しかいないのでは…!

というくらいの素敵な笑顔を見せてくださいました。

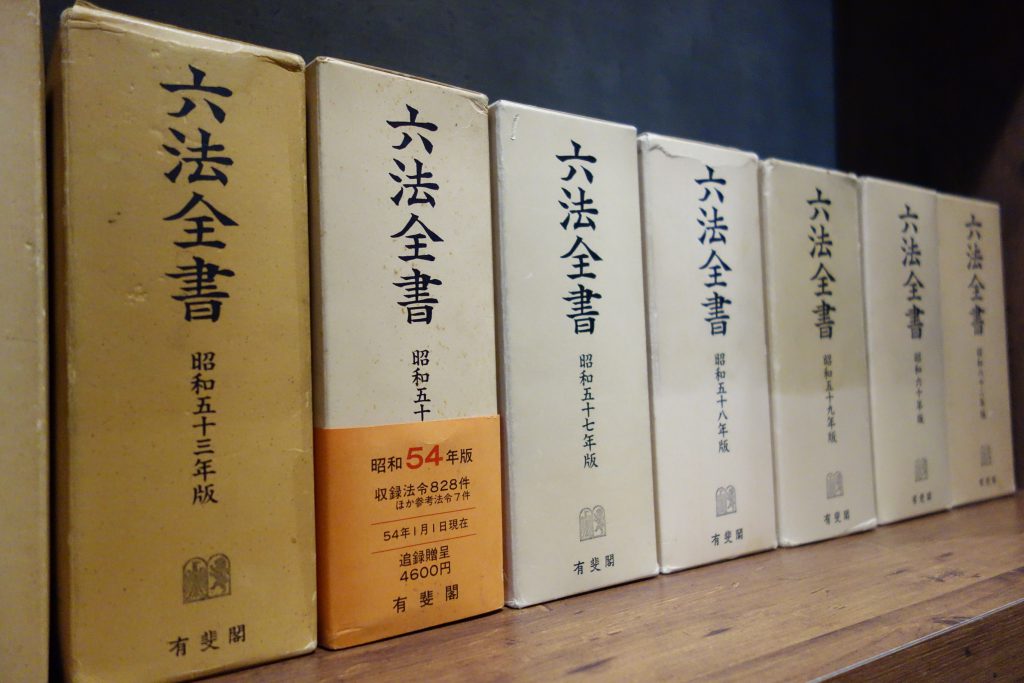

散々眺めたのち、最終的に棚へ収まりました。

なかなか出会えなかったせいか、なんだか輝かしく見えます。

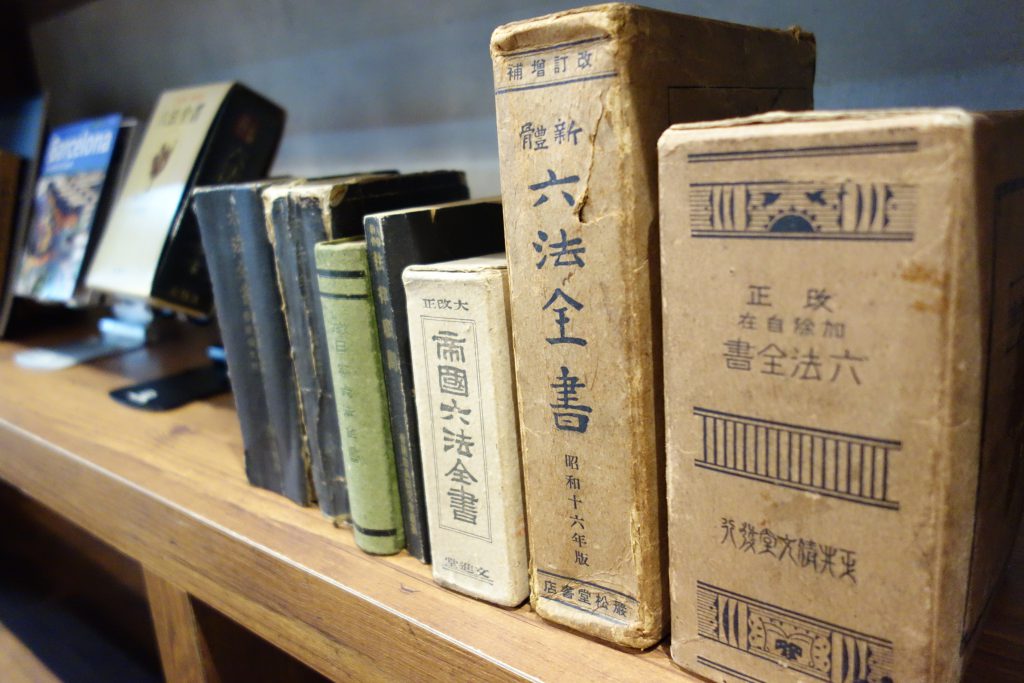

ちなみに弊所、実は古い六法全書もいくつか揃えております。

まるで博物館に並んでいそうなヴィンテージ感……

古いものは明治から、様々な出版社の六法全書があります。

現在は有斐閣しか出版していませんが、

昔はこんなにも多様なデザインが存在したんですね。

なんだかレトロで素敵です。

もし古書店などで見かけた際には、ぜひ手に取られてみてはいかがでしょうか。

さて。

残るは昭和56年版です。

着実に揃ってきていますので、このまま順調に手に入ることを願うばかり。

まぼろしの六法全書、果たしてどこに眠っているのでしょうか……

このシリーズ、まだまだ続いていく予感がいたします…!

これまで2回にわたってお届けしてきた六法全書探しの旅。

ついに最後の最後に望みをかけた伸松堂書店さんへ向かいました。

水道橋から再び電車に乗り込み、東大方面へ。

大学周辺というだけあって、趣のある書店もちらほら。

そんな景色を楽しんでいるうち、本郷通りに面するお店に到着。

壁一面に並べられた本の数々。期待が高まります。

さっそくお店の方に伺うと・・・

なんと六法全書の取扱い&在庫がありました!

や、やったーーー!(涙)

残念ながら目的の二冊はありませんでしたが、

昭和45年版を購入することができました。

参考までに、お店の方に六法全書の流通について伺ってみたところ・・・

|

・今はほとんど古本市場には流通していない ・皆どんどん買い替えるので、要らないものは捨ててしまう ・昔の弁護士さんだと、ずらーっと各年代の六法を並べていた人もいますよ |

とのこと。

法律を学んでいない身からすると、

六法全書は肌身離さず、ずっと大切に保管・使用するとばかり思っていました。

でも法は改正されていきますもんね、買い替えなければなりません。

それでも、“古い六法全書に市場価値がない”というのは驚きでしたが……

何はともあれ、無事、手ぶらでの帰還を逃れることができました。

六法全書を手に、記念の一枚をパチリ。

諦めずに足を運んだ甲斐がありました。まりえ先生お疲れさまでした!

というわけで、六法全書探しの旅は一旦幕を閉じます。

残るは54年と56年。

なぜこの二冊だけ見つからないのか、謎は深まるばかりですが・・・

引き続きネットなどでもリサーチを行い、見つけ出したいと思います。

「見つかりました!」のご報告ブログをぜひお楽しみに。

2回目になる「六法全書を探してみた」シリーズ。

1回目では意気揚々と神保町を探索するも、

まさかの収穫なしという悲しいスタートをきりました。

果たしてまだ見ぬ六法へたどり着くことができるのでしょうか。

お昼ごはんを終えた私たちは、さっそく大本命である丸沼書店へ。

(実はその前に寄り道も。詳しくは近日公開の百人一首ブログをお楽しみに。)

水道橋からすぐの場所にお店を構えるこちらは、

「法律書専門」と検索すれば必ず上位に出てくる書店さんです。

ただ、新書・古書どちらも扱っているため、どれ程古書が置いてあるのか……

ドキドキしながら店内へ。

さすが法律書専門というだけあって、どこもかしこも法、法、法!

(まりえ先生すっかり夢中です)

古書もなかなかのボリューム。これは期待が高まります!

と思いきや・・・

うーん・・・

見当たりません。

「いや、需要が少ないから店頭にないのかも」

恐る恐る店員さんに聞いてみると、

「ものすごく古くて良ければありますが昭和は・・・」

なぜでしょう。昭和の六法全書はそんなに希少なのでしょうか。

お店を出て呆然とする我々。

このままでは神保町にランチしにきただけになってしまうではないか!!

そこで最後の最後に望みをかけ、赤門近くの伸松堂書店へ行くことにしました。

(こちらも法律関係専門古書店)

時間的にもこれがラストチャンスです。

果たして求めているものは見つかるのか!?次回へ続く!

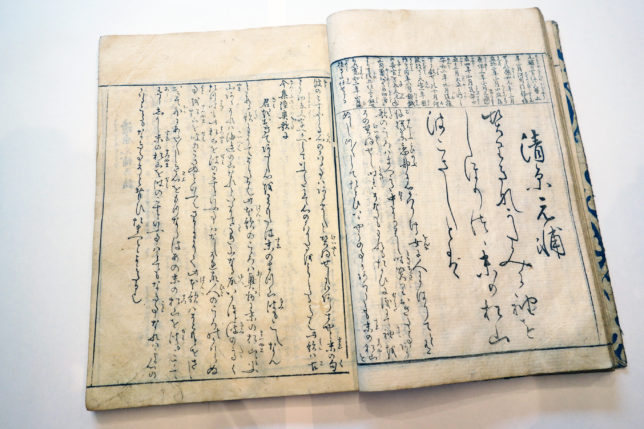

———やまと歌は、人の心を種として、 □□□□□□□□ □よろづの言(こと)の葉(は)とぞなれりける

これは、当ブログで紹介しようとしている小倉百人一首ではなく、

古今和歌集の冒頭部分である。

意味は、

「和歌は、人の心がもとになって、それが様々な言葉になってできたものだ」

というもの。

小倉百人一首の中の和歌も

その一首一首が、人の心が言葉になってできたものといえる。

さて、本日紹介する歌は、こちらである。

| 【本日の歌】

「契りきな かたみに袖をしぼりつつ 末の松山 波超さじとは」 清原元輔 「ちぎりきな かたみにそでを しぼりつつ |

-意味-

「約束したのに。たがいに涙で濡らした袖をしぼっては、どんなに高い波でも末の松山を超すことができないことから、波が末の松山を超えることがないように、自分たち2人の恋心が変わることはない、と」

【作者はこんな人】

この歌の詠人は「枕草子」おなじみの清少納言の父、清原元輔であり、

この人については古典の教科書でお馴染み「今昔物語集」に載せられるような

興味深いエピソードがある。

平安時代、男性は人前に出るときに頭に烏帽子や冠といったかぶりものをつけていなければ、大変恥ずかしいことだとされた。

ところが、清原元輔は人前で馬から落ちた拍子に、

頭のかぶりものが落ちてしまった。周りの人間は大笑いである。

(現代でいうと、人前でパンツ1丁でいるようなものだろうか)

普通の人なら、ここで恥ずかしさのあまり、消え入りたくなるものだが・・・

清原元輔は違った。

従者が急いで冠を拾って渡しても、すぐにそれを受け取らず、

「冠を落としはしたが、馬も悪くないし、

冠もとれやすいものだから冠も悪くない。

自分には冠を結わえ付ける頭の左右の髪の毛もないから、自分も悪くない。

だから、冠を落としたことで笑ってはならん!」

と、その場で滔々と説いたあとに、やっと冠を被ったのである。

常識では考えられない行動をする元輔に、

ますます周囲の人の笑い声は大きくなった。

おそらく元輔は、本気で真面目に道理を説こうとしたのではなく、

面白さを狙ってこのような行動に出たのであろう。

ただ、恥ずかしい失敗をしただけで終わらせてしまわず

“面白おかしい話にしてしまおう…!”という、

現代の芸人のようなスピリッツがあったのか…

それがどうかはともかく、この話に表れているように

どこか憎めない、お茶目でひょうきんなおじさんが清原元輔であった。

【大津波にも負けない?!「末の松山」伝説】

この歌に出てくる「末の松山」というのは、

現代でいうと宮城県多賀城市にあたりにあったとされる。

標高10メートル程度で、「山」というより小さな「丘」であり、

堂々とした松の木々が枝を伸ばしている。

一説によれば、この歌が詠まれる前に起きた貞観地震で大津波が押し寄せ、

その規模は町が飲み込まれるほどであった。

それなのに、小山である「末の松山」の松は無事であったことから

「『末の松山』に波が到達することは絶対ないのではないか!!」

と人々は思った。

その話が都の人々にも伝わって、

“「末の松山」に波が来ること=ありえないこと”のたとえとなり、

「末の松山」は、平安歌人のイマジネーションを掻き立てる歌枕となった。

なお、平安歌人は、基本的に引きこもりがちの生活を送るので

歌の題材がある現地に赴いたりはしない。女性ともなれば特に家の外には出ない。

官吏として現地に赴いた貴族が伝える話から、

みやこびとは自邸の中で、想像力の翼を歌枕の地まで広げて歌を詠(よ)んだ。

清原元輔も、「末の松山」というダイナミックな題材に想像力を掻き立てられ、

“ひとつ、男女の恋愛のさまを詠んでみよう…”

と思って作られたのが本日紹介した歌である。

【人の代わりに歌を詠む…歌詠みの代理】

さて、実はこの歌、清原元輔が友人に頼まれて代わりに詠んだものである。

その友人は、恋人であったのに心変わりしてしまった女性に対して、

恨み言の一つも言ってやりたい!と思ったのか、

歌の名手であった元輔に、代理して歌を詠んでくれるように頼んだ。

平安時代、和歌は恋愛において最も重要なものであった。

(言ってしまえば歌が下手だと全くモテない…)

ゆえに、代理で歌の上手い人に詠んでもらうようなことは数多くあった。

唐突になって恐縮だが、本日のメインテーマはこの「代理」である。

今までずっと歌の紹介や作者の紹介を長々としてきたが、

だれが何と言おうと、本日のメインディッシュは、「代理」である。

大事なことなのであえて繰り返させていただいた。

【法律上の代理とは?】

現代民法には、「代理」という制度がある。

代理という言葉を耳にしたとき

皆様は、ありとあらゆる行為の代理を思い浮かべることと思う。

歌の代筆はもちろん、

代わりに買い物に行って来てもらう、

気になるあの人に代わりにスマホでメッセージを打ってもらう…等々。

これらは全て、民法上の代理に含まれるのだろうか。

民法上の代理は、法律行為を代理することをいう。

【たのしい法律行為】

ここで、「“法律行為”って何?何?」と皆様は疑問を持たれたことと思う。

法律行為とは講学上、

「人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に

基づいてする行為」のことをいう。

また新しい言葉が出てきてしまったが、

上記の私法とは、われわれ「人類の生活関係を規定する」[1]法律である。

この生活関係というのは、親子夫婦の関係や財産の関係等である。

財産の関係とは、

「われわれの衣食住その他の経済的欲望を満足させる有形無形の手段(財貨)を

自分のものとしてもち、これを取引する関係」[2]のことをいう。

簡単な例をあげると、

「小倉百人一首を読み上げる専用の機械」(以下、「読み上げ機」)[3]

という財産を自分のものとして持っている人がおり、

これを4万5000円で売ると言ったとする。

「読み上げ機」を、4万5000円という財産を支払って、買う人がいる。

この取引が、財産の関係である。

取引により、「読み上げ機」を「自分のものとして持つ権利」が、

売った人から買った人へと移転すると同時に、

4万5000円という経済的価値が買った人から売った人へと移転する。

つまり“「読み上げ機」という財産を売る、買う”という行為は

私法上の財産的権利を移転させようとする法律行為なのである。

【そして再び本日のメインテーマへ】

ここまで、法律行為と私法の説明をしてきたが、話を代理に戻そう。

先ほども述べたように、代理とは“法律行為を代理すること”をいうから

それ以外の行為は代理の対象とはならないことになる[4]。

つまり、

・友だちに和歌を代わりに詠んでもらうこと

・スマホでメッセージを打ってもらうこと

これらは法律行為ではないので、通常民法上の代理の対象にはならない[5]。

以上長々と説明してきてしまったが、今回一番言いたかったことは、

歌を詠むことも、法律行為も、「全て人の心が決める」という点に違いはない。

しかしながら、

「財産権の移転を含む私法上の権利の発生・消滅等の意思を伴うかどうか」

さらには

「民法上の代理の対象になるか否か」

以上の点において、両者は異なるのである。

[1] 全訂第一版 『民法案内』1私法の道しるべ 我妻栄著 遠藤浩補訂 p.55

[2] 同 p.60

[3] 競技かるたには試合をする二人の他に歌の詠み手が必須だが、人数的に詠み手が確保できない場合などに、これを用いる。私は対戦相手がいないときに、一人でこれを使って練習したことがある。だだっ広い畳の部屋に、一人ぽつねんと箱型機械のボタンを押し、札を払っている様子を想像してみてほしい。あの日は寒かった。

[4] 最判昭和35.2.19民集14.2.250も参照されたい。

[5] なお、こういった法律行為ではない行為のことを、講学上、「事実行為」という。

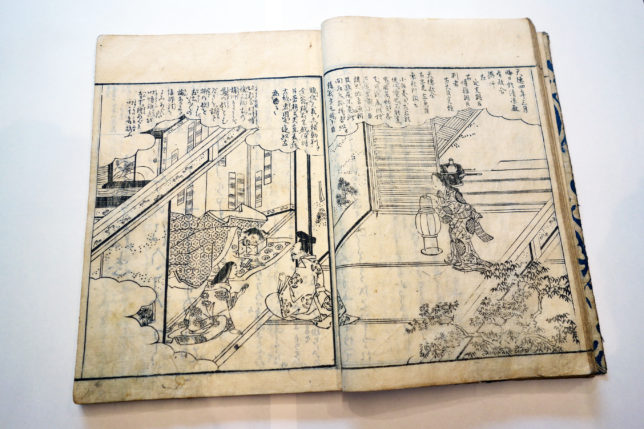

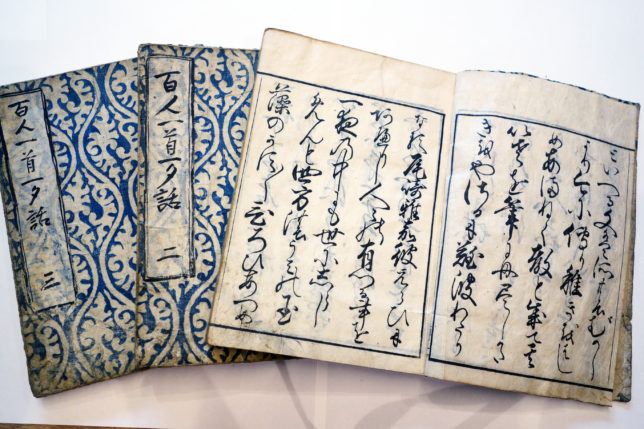

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

近年高まるグローバル化の波に対応するため、弊所サイトの英語版ができました。-We have made an English website to join the world wide wave.

突然ですが、

みなさんは六法全書を手に取ったことがありますか?

そもそも六法全書って何だかご存知でしょうか?

「簡単にいえば“法律の辞典”」、というのはイメージがつくかと思います。

“六法”とは日本の法律の基本となっている6つの法を指し、

これらに関する各種の法規を収録した法令全書のことを「六法全書」といいます。

※法規 = 法律と規則。特に、その中で国民の権利・義務にかかわるもの。(引用:goo辞書)

※法令全書 = 法令全書とは、日本における独立行政法人国立印刷局から出版されている刊行物であり、官報とともに法令の原典となるものである。(引用:ウィキペディア「法令全書」)

日本には約2000もの法律があるそうですが、

その基礎の基礎となっているのがこの六法なんですね。

どうりで分厚い本になるわけです。

また、今日では書籍自体のことを“六法”と呼ぶことも多くあります。

6つの法典との意味から転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」と呼び、さらにこれを略して「六法」と呼ぶ。なお、現在では有斐閣のみが『六法全書』と題する日本の全法令集を網羅した本を毎年発行しているため、単に「六法全書」と呼ぶときは、これを指すことも多い。(引用:ウィキペディア「六法」)

<参考>

– ウィキペディア「六法」

– 弁護士志望Aの法律学習ゼミ

さて、なぜ六法全書のお話をしているのでしょうか。

新年のご挨拶でもお話したように

弊所では、六法全書の蔵書を増やすことに力をいれております。

所属弁護士の生まれ年の六法全書を揃えたことをきっかけに、

現在は昭和51年~平成4年版を所有しています。

昨年末から動き出したこのプロジェクト(?)、

これまではインターネットを駆使し、様々なサイトで購入を続けてきました。

しかし。

昭和54年・56年版だけが、どうしても見つからないのです。

血眼になってインターネット上を探し続ける日々・・・

「やはりネットに頼ってはいけない、足を使って探さねばならないのでは!?」

世界最大の「本の街」である神保町なら、我々の求める六法が眠っているはず。

そんな期待に胸を躍らせながら

1月某日、新人弁護士のまりえ先生と共に神保町へ行ってまいりました!

(街へ繰り出すのになぜか駅に向かってしまう先生、可愛いです。)

駅を出ると、素敵な雰囲気の書店がずらり。

まずは事前に調べた法律古書専門店を中心に、片っ端からお店を覗いていきます。

あれ・・・全然見つからない・・・?

どこへ行っても、まず六法全書の取扱いがありません。

(そもそも法律書の取り扱いが少ない印象・・・)

困った我々は「本と街の案内所」へ駆け込みました。

すずらん通りに位置するこの施設は

神保町の書店や飲食店の情報が得られるだけではなく、

千代田図書館からコンシェルジュさんが出張されており(平日のみ)

目的にあった書店など案内して下さる場所なのです。

(ちなみに千代田区図書館、とっても素敵な場所なのでおすすめです。)

そこで新たな書店情報をゲットするも、7店舗とやや少ない印象。

やはり文学・歴史系の古書が圧倒的に多いのですね・・・

でもそんな弱音は吐いていられません。

だって「足を使ってさがす」ためにわざわざ来たのだから!

教えていただいたお店を隈なくチェックしていきます。

・・・しかし

どこにもありません。収穫ゼロです。どうしたものか。

行く先々でしつこく店員さんに聞いてみるものの、

私たち 「古い六法全書売っていそうなお店、ご存知ありませんか?」

店員さん「六法全書なんて今扱ってるところないと思いますよ~」

そ、そんな・・・

こんなに書店が並んでいるのに!!

だからと言って手ぶらでは帰りたくない私たち。

折れそうな心をたてなおし、

水道橋にある法律書の専門店・丸沼書店へ向かうことにしました。

・

・

・

と、その頃。世間はちょうどお昼時。

腹が減っては六法が探せぬ(?)ということで、

せっかくなので先生とお昼ご飯をいただくことにしました。

やってきたのは「天ぷら いもや」。

神保町といえばカレーだろうって?

もちろんカレーがおいしいのは重々承知ですが・・・

実は筆者、神保町周辺で学生生活を送っておりました。

コアな神保町グルメもお伝えしたい次第です。

一本路地に入った場所にあるお店はカウンターのみ、全部で7席ほど。

職人感あふれる店員さんが、大きなお鍋で次々と揚げていきます。

すぐ目の前なのでかなりの迫力と熱気。

二人そろって定番の天ぷら定食にしました。

このボリュームで650円!どうりで男性客が多いわけです。

(ちなみに好きな天ぷらを単品追加もできます。)

サクサクあつあつ、非常においしくいただきました。

満腹になったところで、さっそく水道橋へ。

六法全書探しの旅はまだまだ続きます。

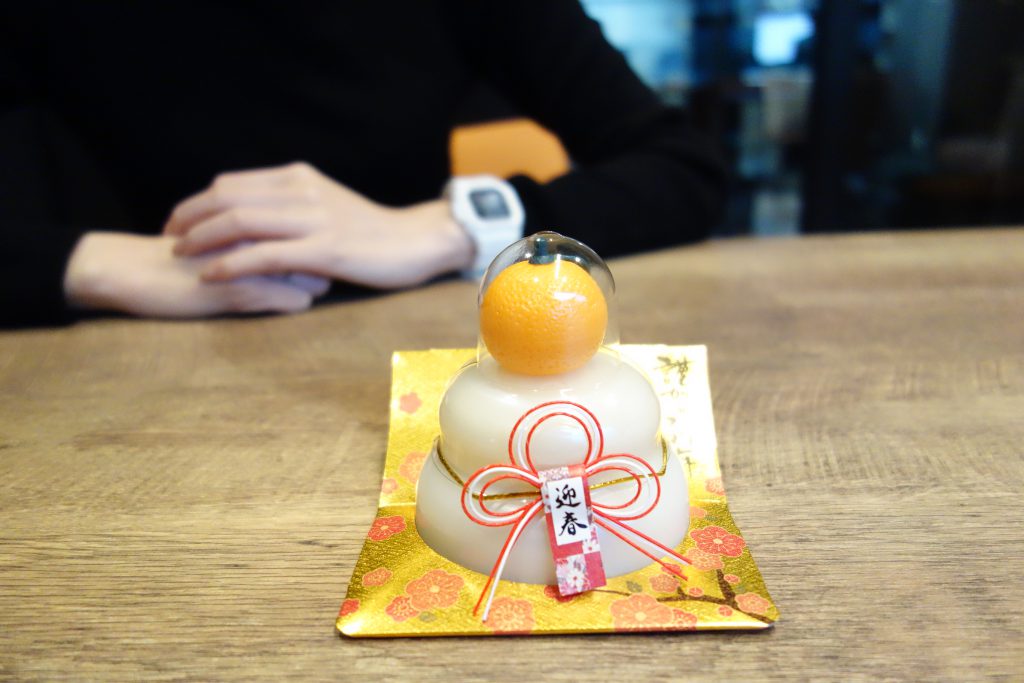

1月11日は鏡開きでしたね。

弊所でもささやかながら鏡開きをいたしました!

毎年この日に便乗して美味しくお餅をいただいている訳ですが、

そのルーツをざっと調べてみました。

そもそも鏡餅は、三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」を形どったもの。

古来より鏡には神様が宿ると考えられており、

お正月に年神様は門松を目印に各家を訪れ、鏡餅に宿るのだそうです。

また「鏡」は

| 「鑑みる(かんがみる)」= 先例や規範に照らし合わせる。

他を参考にして考える。 (引用:日本語表現辞典 Weblio辞典) |

という言葉にあやかり「かんがみもち」と呼んでいたものが

時間の経つうち「かがみもち」に変化したとも言われています。

うーん、もう既に奥深い。

鏡餅自体は平安時代ごろから存在し、

源氏物語では宮中の正月行事の様子を描く際に登場しています。

それをなぜ「開く」ようになったかというと、由来は江戸時代にあるようです。

お正月にお餅を食べる風習は、そもそも江戸初期に始まったもの。

武家間で広まった文化が一般化し今日の鏡開きとなったのですが

「お供えしたお餅を刃物で切るなんて!切腹じゃないか!縁起の悪い!」

ということで、手や木づちで割ることになったそう。さすがお武家様の時代。

だがしかし、「割る」というのも忌み言葉・・・

そこで縁起の良い行事にすべく、

末広がりを意味する「開く」を用いるようになったのです。

言葉に大きく関連するあたり、いかにも日本の文化いう感じがいたします。

※参考サイト

弊所で開いたお餅はこちら。

弊所の玄関で年神様を迎えてくれていました。

新年のご挨拶ブログでご覧になった方もいらっしゃるでしょうか。

こういう季節のアイテムがあると、なんだか癒されますよね。

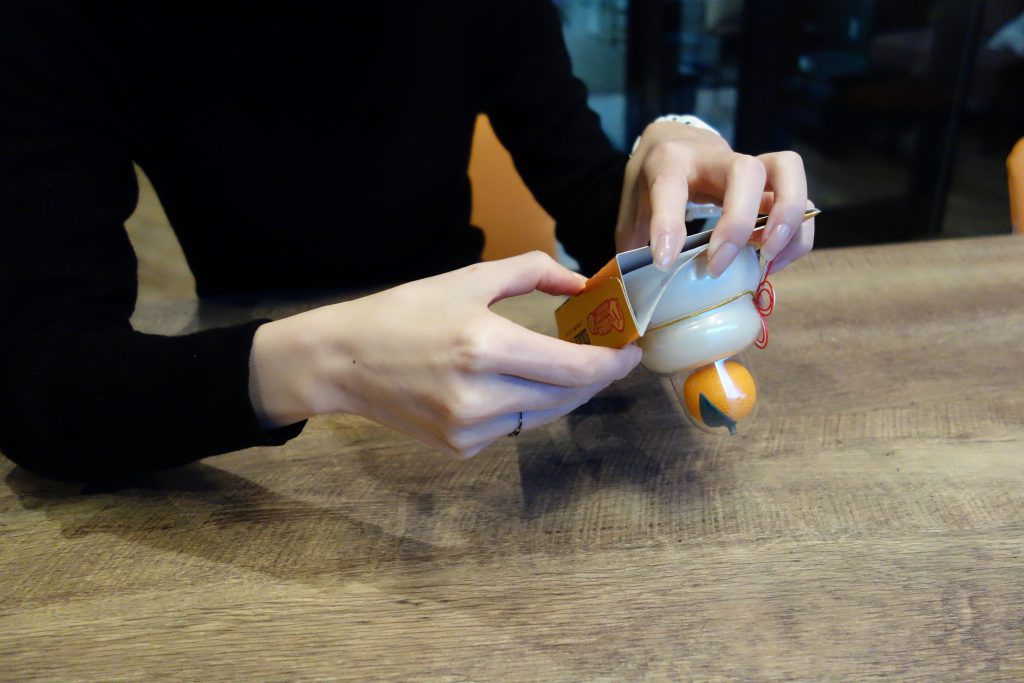

ということで、さっそく開いていきます。

無事開いたお餅を使って力うどんを作り、

弊所弁護士に美味しく食べてもらいました。

(美味しそうに!という注文に全力で応えてくださいました。)

年神様のパワーをおすそ分けいただき、今年も一年健康に働けますように!

来年の鏡開きのお餅はどうやって食べようか、今から楽しみです。

皆様は、「競技かるた」という競技をご存じだろうか。

一般には「百人一首」といった方が通りが良いかもしれないが、「競技かるた」とは、その百人一首の中でも小倉百人一首を用いたかるた競技のことである。昨今アニメ化や映画化もされた某マンガのおかげもあり、こういった単語自体はお聞きになったこともあるかもしれない。

そんな「競技かるた」は、百人一首の歌が書かれた文字札100枚の札から50枚を無作為に選び、それを25枚ずつに分けて、競技者2人が各自その25枚を思い思いに並べるところから始める。

※つまり、1回の競技で使う札は100枚のうち半分の50枚である。

そして札を並べ終わった後、競技者両名は、どの札が並んでいるのかと札の置かれた場所を、15分で暗記する。暗記時間が終われば、競技開始。

一つの音も聞き漏らさないように張り詰めた空気の中、競技者は読まれた札を取り合う。

この「競技かるた」に用いられるのが、冒頭にも述べたとおり、藤原定家(1162~1241)が編纂し、現在「小倉百人一首」として伝えられている歌集である。なお、百人一首とは、100人の歌人について、一人1首ずつをえらび、合計100首で構成する歌集のことを指すが、「競技かるた」に用いられるものが小倉百人一首であることから「百人一首」といえば「小倉百人一首」を指すことが多い。

※京都の西の小倉山の山荘で選んだといわれていることからその名が付いたと言われている。

編者定家卿は、友人から、「別荘のふすまに色紙を貼りたい。色紙には古来より優れた歌を百首選んで書くことにするから、秀歌を百首選んでほしい」と頼まれた。友人の頼みを聞き入れて、定家卿が編み出したのが、「小倉百人一首」である。

定家卿自身も大変優れた歌人であるのだが、その人が10世紀初めから13世紀初頭にかけて読まれたあまたの歌から、「これは…!」と思ったものを選りすぐったものが「小倉百人一首」となった。

その素晴らしさ、魅力はとてもここでは語り尽くせないが、小中学校の教科書に掲載され、現代の老若男女を熱中させる「競技かるた」に用いられていることからしても、人々の心を今なお引き付けてやまないことがうかがえる。

さて、今回から不定期に、そんな「小倉百人一首」を1首ずつ紹介しながら現代の法律を語る壮大なプロジェクトを始めてみたい。

なぜ「壮大」なのか。

先ほども述べたように、百人一首は、100人の歌人の歌を1首ずつ集め、合計百首で編纂されたものである。つまり、1つの歌と1つの法律論点を紹介するだけでも100個の記事が必要となる。

といったところで、早速、歌と法律を紹介したいところであるが、「競技かるた」と「小倉百人一首」について書いただけで思いのほか長くなってしまったので、紹介は次回更新のときにさせていただくことにする。

肩の力を抜いて、お茶でも飲みながら、最後の1首までお付き合いいただければ幸いである。

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー