「ウィズコロナ」が浸透して、久しくなりました。

しかし、このような変化は、歴史上において幾度と繰り返されてきたとも言えます。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

本日の歌

「八重葎(むぐら) しげれる宿の さびしきに人こそ見えね 秋は来にけり」

ひとこそみえね あきはきにけり」

小倉百人一首 100首のうち47首目。

歌の意味

このような、幾重にも雑草の生い茂った宿は荒れて寂しく、人は誰も訪ねてはこないが、ここにも秋だけは訪れるようだ。

八重葎

※八重葎は、家が荒れ果てた姿を表すときに象徴的に使われる言葉。

しげれる宿の

人こそ見えね

秋は来にけり

作者について

恵慶法師(えぎょうほうし・生没年不明、10世紀頃)

平安時代中期の日本の僧、歌人で、中古三十六歌仙(※)の一人に数えられています。

962年(応和2年)ごろより歌合などで活動し、986年花山院の熊野行幸に供奉したとの記録があり、大中臣能宣(おおなかとみの よしのぶ)・紀時文(きの ときぶみ)・清原元輔(きよはらの もとすけ)など中級の公家歌人と交流していました。

また、播磨の国分寺で経典の講義をする講師をつとめたと伝わっており、国分寺へ下向する際に天台座主尋禅から歌を送られたとのこと。

歌人としては『拾遺和歌集』に初出、家集『恵慶法師集』があります。

※中古三十六歌仙(ちゅうこさんじゅうろっかせん)

本日の歌

八重葎(むぐら) しげれる宿の さびしきに

この歌の詞書(ことばがき・和歌や俳句のまえがきとして、その作品の動機・主題・成立事情などを記したもの)には

「河原院にて、荒れたる宿に秋来るといふ心を、人々詠み侍りけるに」

河原院とは、京都六条にあった源融(みなもとのとおる)の邸宅。現在の鴨川ほとりの五条大橋の近辺にありました。

しかし、恵慶法師の時代には、河原院は荒廃しており、融の曾孫にあたる安法法師(あんぽうほうし)が住んでいました。廃園の風情を楽しむ歌人が集っては、歌を詠んでいたようです。

東国から上京した夫婦が、荒廃した河原院で一夜を明かそうとしました。

夫が馬を繋いでいる間に、妻は建物の中から差し出された手に捕えられ、夫が戸を開けようとしても堅く閉ざされて開きません。

戸を壊して中に入ってみると、そこには血を吸いつくされた妻の死体が吊るされていました。。

宇多上皇が御息所と河原院で月を眺めていると、何物かが御息所を建物の中へ引き入れようとしました。上皇が「何物か」と問うと「融」と答えがあり、御息所は放されましたが、すでに御息所は息絶えていました。。

恵慶法師は、河原院について、他にも以下のような歌を詠んでいます。

「草しげみ 庭こそ荒れて 年経ぬれ 忘れぬものは秋の白露」

「すだきけむ 昔の人も なき宿に ただ影するは 秋の夜の月」※すだく=群がり集まる

かつては、多くの貴族が集まっては、美しい庭園を愛で、陸奥の塩焼きを楽しみ、和歌を詠んでいた程、華やかで美しかった時代もあった河原院。

次々に持ち主が変わり、数度の火災に見舞われるなどして、かつての持ち主の幽霊が出る、と噂されるまでにでに荒廃してしまうとは、浮世の無常を感じます。

さて・・・

平安時代は、貴族といえども激しい権力争いの末、敗れて落ちぶれることもあれば、殺されることもあり、また当時流行していた天然痘等の病により命を落とすなど、突如不幸に見舞われることが多かった時代。

河原院は、持ち主が変わるたび、主の栄枯盛衰をどのように見てきたのでしょうか。

当時は、人々の生活がどのように保障がされていたか、詳細は不明ですが、

憲法25条

この「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とは何かについて、裁判で争われた事例があります(最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟) )。

国立岡山療養所に単身の肺結核患者として入所していた朝日氏(朝日茂氏:1913年7月18日~1964年2月14日)は、厚生大臣の設定した生活扶助基準で定められた最高金額である、月額600円の日用品費の生活扶助と、現物による全部給付の給食付医療扶助とを受けていました。

ところが、受給途中で、長年音信不通であった実兄の存在が明らかになったため、社会福祉事務所は、実兄に対して朝日氏への支援を命じ、朝日氏は実兄から扶養料として毎月1500円の送金を受けるようになりました。

そのため、社会福祉事務所長は、朝日氏への月額600円の生活扶助を打ち切り、実兄からの送金額1500円から日用品費600円を控除した残額900円を、医療費の一部として朝日氏に自己負担させる旨の保護変更決定をおこないました。

朝日氏は、これに対し県知事に不服申立をおこなったところ、却下され、さらには厚生大臣にも不服申立をおこなったところ、これも却下されたため、「月額600円」という支給基準金額では、憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)が保障されないとして、憲法違反であると主張し、厚生大臣に対し訴えを提起しました。

第一審(東京地方裁判所)は、日用品費月額を600円に抑えているのは違法であるとし、裁決を取り消しましたが(朝日氏の全面勝訴)(東京地判昭和35年10月19日)、

ところが、上告審の途中で、朝日氏が亡くなってしまいました。

最高裁は

相続人である養子夫妻には、「これを承継し得る余地はないもの」として、「本件訴訟は、上告人(朝日氏)の死亡と同時に終了」するとの判断を下しました。

しかし、最高裁は裁判を「終了」とはしたものの

・憲法25条1項は、

との、意見を付加しました。

生活保護法

さらに、

「厚生大臣の定める保護基準は、法8条2項所定の事項を遵守したものであることを要し、結局には憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するにたりるもの」でなければならないところ、

「健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発達、国民経済の進展に伴つて向上するのはもとより、多数の不確定的要素を綜合考量してはじめて決定できるもの」であるから、

「現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によつて与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。」

と判断しました。

裁判は、途中で終了したにもかかわらず、傍論で生存権の性格について詳細に意見を述べた最高裁のこの判決は「念のため判決」と呼ばれています。

この裁判は、人間らしく生きるとは、個人に与えられた権利とは、という点で社会に波紋を投じることとなり、以後、生活保護基準の金額改善がおこなわれ、社会保障制度が大きく発展する嚆矢となりました。

◇ ◇ ◇

さて。

時を経て、河原院はその後、どうなったのでしょうか?

本日の歌

八重葎 しげれる宿の さびしきに

恵慶法師が歌を詠んだ頃の荒廃した時代以降、次々に主が変わりゆく中、江戸時代には河原院の跡地の一部に渉成園が作られ、寛永18年(1641年)徳川家光から東本願寺に寄進されることとなりました。

さらに承応2年(1653年)、石川丈山によって書院式の回遊庭園として作庭される等の経緯を経て、昭和11年(1936年)12月、国の名勝に指定されることとなり、現在は美しく復活を遂げたようです。

渉成園は、年間を通じて一般に公開されており、東本願寺でおこなわれる諸行事等の際には、種々の催しの会場として用いられているとのこと。

また、下京区木屋町通五条下ルには「河原院址」の石碑があるようです。

一帯は河原院の庭の中の島「籬の島」が鴨川の氾濫によって埋没したものと伝えられた「籬の森」の跡で、石碑の隣にある老木の榎は森にあった木の最後の1本だといわれています。

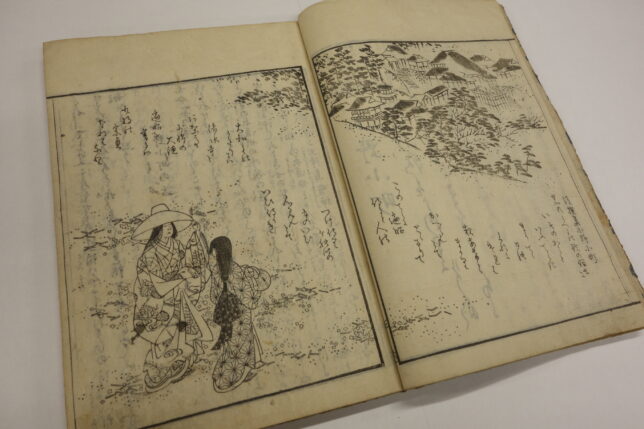

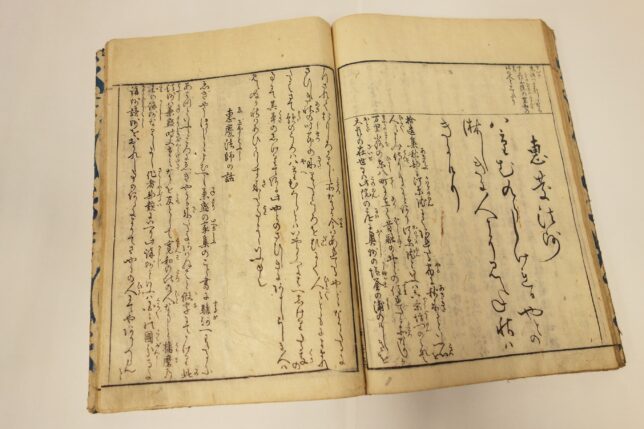

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー