第2回は株式会社について、いきなり!解説していきたい。

……と、その前に。会社も人と同じく生まれてから死ぬまで色々あって、それぞれの人生があるのだ、とは言いすぎかもしれないが、人の一生のように生まれてから死ぬまで、法律によって決められた様々な手続がある。今回は、まずその話から始めたい。

そんな導入っぽい話から始めることで“いきなり感”がやや薄まるが、そこは気にせず進めよう。

第2回は株式会社について、いきなり!解説していきたい。

……と、その前に。会社も人と同じく生まれてから死ぬまで色々あって、それぞれの人生があるのだ、とは言いすぎかもしれないが、人の一生のように生まれてから死ぬまで、法律によって決められた様々な手続がある。今回は、まずその話から始めたい。

そんな導入っぽい話から始めることで“いきなり感”がやや薄まるが、そこは気にせず進めよう。

平山が担当した企業法の講義について授業のライブ感を出しつつご紹介しているところだが、平行して読み物形式でもお伝えしたい。これは、法律の初学者、つまりまったく法律を学んだことのない学生に対していきなり企業法を教えていた授業である。

朝の通勤電車で、試験の前に、寝る前にベッドの中で、いつでもどこでもサクサクとお読みいただけるようにまとめていければと思う。

目指せ書籍化!

これまで、全3回にわたってお伝えしてきた『六法全書探しの旅』。

読んでくださっていた方に、とても嬉しいご報告です!

(…え?そんな話あったのって?そんな方はぜひこちらへ。)

どれだけインターネットを駆使しても・・・

どれだけ歩き回って探しても・・・

なぜだか見つからなかった昭和54年と昭和56年の六法全書。

この度、無事に昭和54年版を入手することができました!

六法のことをすっかり忘れてお昼ご飯を食べていたある日、

六法探しにてお邪魔したうちのある書店さんが

入荷の連絡をくださったのです。

思わぬ朗報に事務所一同(特に筆者)歓喜!!

後日、無事手元に到着しました。

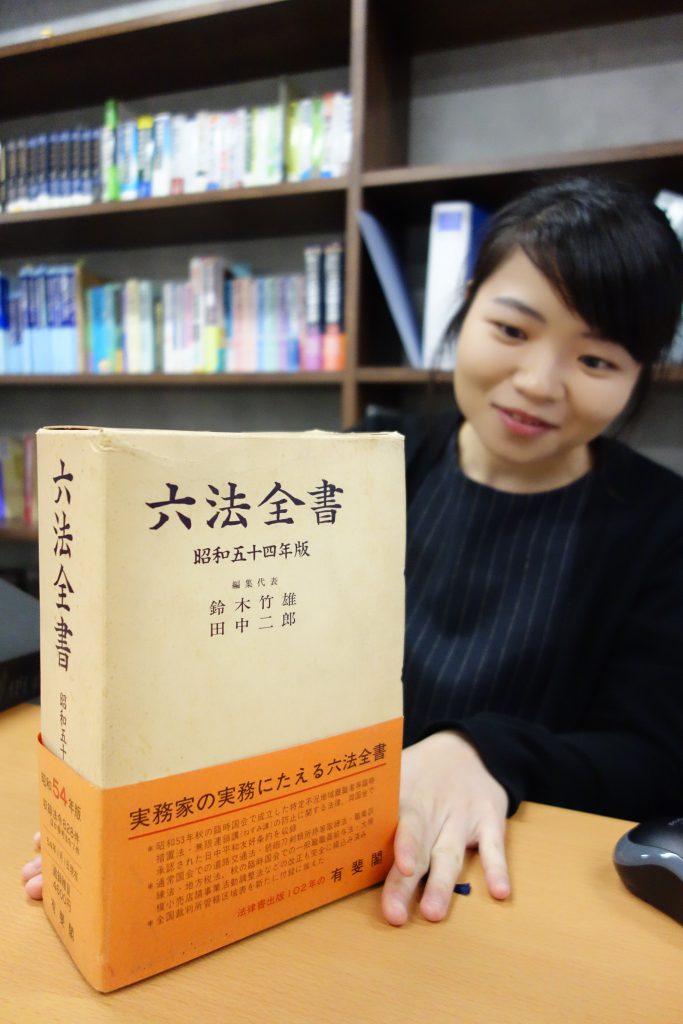

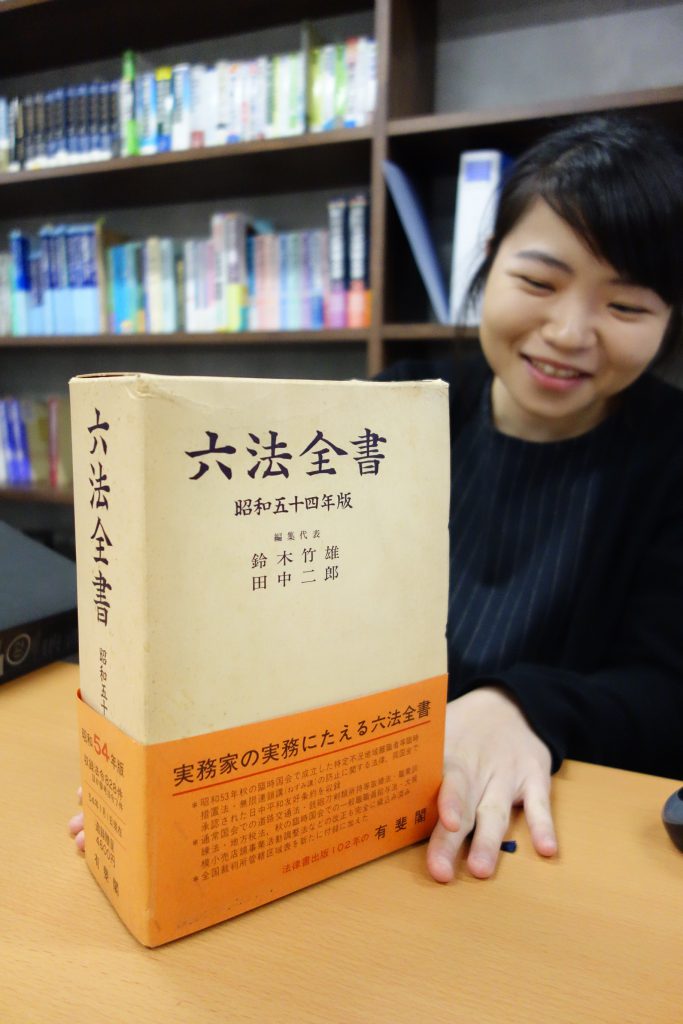

まりえ先生にもさっそくご報告。

やっと会えた六法に思わずにっこり。

頑張って探した日々が報われます…(涙)

六法全書を前にこんなに笑顔になるのは、

日本中でまりえ先生しかいないのでは…!

というくらいの素敵な笑顔を見せてくださいました。

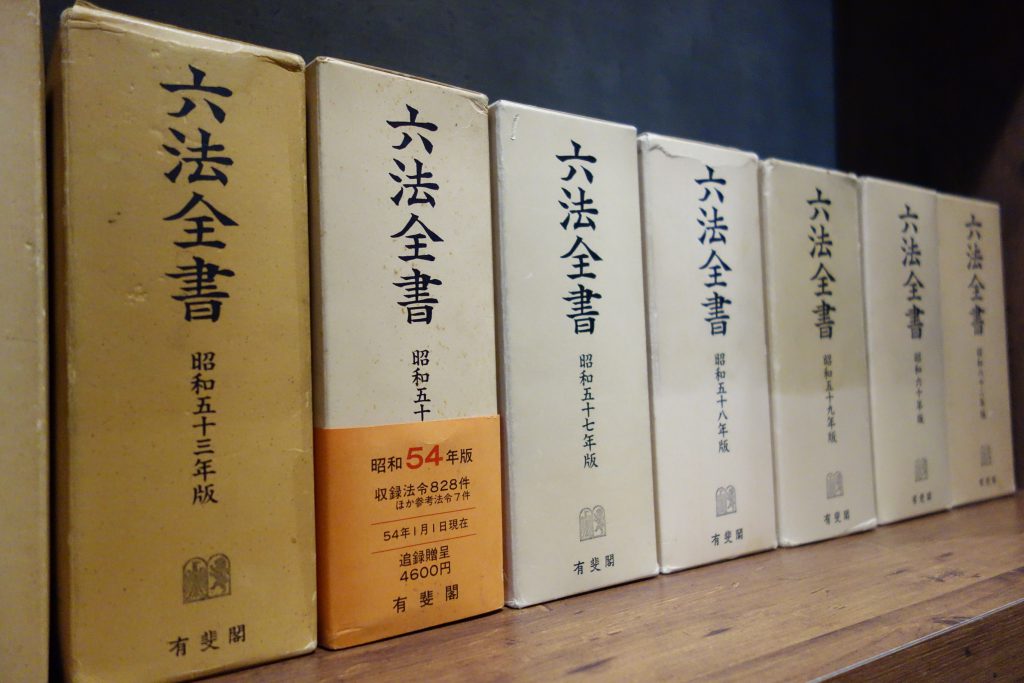

散々眺めたのち、最終的に棚へ収まりました。

なかなか出会えなかったせいか、なんだか輝かしく見えます。

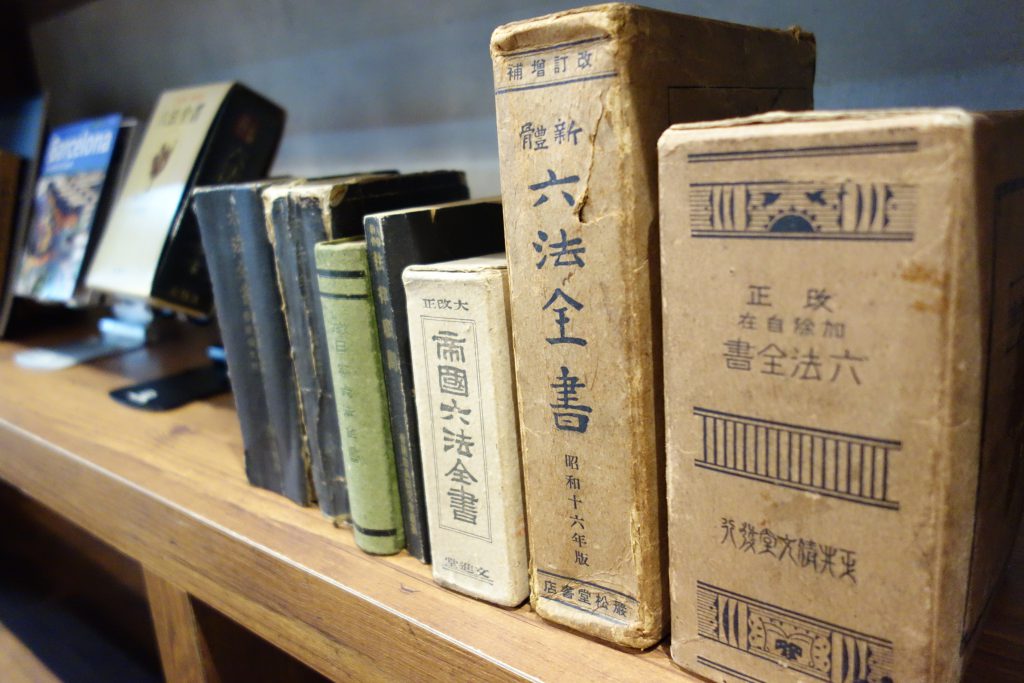

ちなみに弊所、実は古い六法全書もいくつか揃えております。

まるで博物館に並んでいそうなヴィンテージ感……

古いものは明治から、様々な出版社の六法全書があります。

現在は有斐閣しか出版していませんが、

昔はこんなにも多様なデザインが存在したんですね。

なんだかレトロで素敵です。

もし古書店などで見かけた際には、ぜひ手に取られてみてはいかがでしょうか。

さて。

残るは昭和56年版です。

着実に揃ってきていますので、このまま順調に手に入ることを願うばかり。

まぼろしの六法全書、果たしてどこに眠っているのでしょうか……

このシリーズ、まだまだ続いていく予感がいたします…!

これまで2回にわたってお届けしてきた六法全書探しの旅。

ついに最後の最後に望みをかけた伸松堂書店さんへ向かいました。

水道橋から再び電車に乗り込み、東大方面へ。

大学周辺というだけあって、趣のある書店もちらほら。

そんな景色を楽しんでいるうち、本郷通りに面するお店に到着。

壁一面に並べられた本の数々。期待が高まります。

さっそくお店の方に伺うと・・・

なんと六法全書の取扱い&在庫がありました!

や、やったーーー!(涙)

残念ながら目的の二冊はありませんでしたが、

昭和45年版を購入することができました。

参考までに、お店の方に六法全書の流通について伺ってみたところ・・・

|

・今はほとんど古本市場には流通していない ・皆どんどん買い替えるので、要らないものは捨ててしまう ・昔の弁護士さんだと、ずらーっと各年代の六法を並べていた人もいますよ |

とのこと。

法律を学んでいない身からすると、

六法全書は肌身離さず、ずっと大切に保管・使用するとばかり思っていました。

でも法は改正されていきますもんね、買い替えなければなりません。

それでも、“古い六法全書に市場価値がない”というのは驚きでしたが……

何はともあれ、無事、手ぶらでの帰還を逃れることができました。

六法全書を手に、記念の一枚をパチリ。

諦めずに足を運んだ甲斐がありました。まりえ先生お疲れさまでした!

というわけで、六法全書探しの旅は一旦幕を閉じます。

残るは54年と56年。

なぜこの二冊だけ見つからないのか、謎は深まるばかりですが・・・

引き続きネットなどでもリサーチを行い、見つけ出したいと思います。

「見つかりました!」のご報告ブログをぜひお楽しみに。

2回目になる「六法全書を探してみた」シリーズ。

1回目では意気揚々と神保町を探索するも、

まさかの収穫なしという悲しいスタートをきりました。

果たしてまだ見ぬ六法へたどり着くことができるのでしょうか。

お昼ごはんを終えた私たちは、さっそく大本命である丸沼書店へ。

(実はその前に寄り道も。詳しくは近日公開の百人一首ブログをお楽しみに。)

水道橋からすぐの場所にお店を構えるこちらは、

「法律書専門」と検索すれば必ず上位に出てくる書店さんです。

ただ、新書・古書どちらも扱っているため、どれ程古書が置いてあるのか……

ドキドキしながら店内へ。

さすが法律書専門というだけあって、どこもかしこも法、法、法!

(まりえ先生すっかり夢中です)

古書もなかなかのボリューム。これは期待が高まります!

と思いきや・・・

うーん・・・

見当たりません。

「いや、需要が少ないから店頭にないのかも」

恐る恐る店員さんに聞いてみると、

「ものすごく古くて良ければありますが昭和は・・・」

なぜでしょう。昭和の六法全書はそんなに希少なのでしょうか。

お店を出て呆然とする我々。

このままでは神保町にランチしにきただけになってしまうではないか!!

そこで最後の最後に望みをかけ、赤門近くの伸松堂書店へ行くことにしました。

(こちらも法律関係専門古書店)

時間的にもこれがラストチャンスです。

果たして求めているものは見つかるのか!?次回へ続く!

突然ですが、

みなさんは六法全書を手に取ったことがありますか?

そもそも六法全書って何だかご存知でしょうか?

「簡単にいえば“法律の辞典”」、というのはイメージがつくかと思います。

“六法”とは日本の法律の基本となっている6つの法を指し、

これらに関する各種の法規を収録した法令全書のことを「六法全書」といいます。

※法規 = 法律と規則。特に、その中で国民の権利・義務にかかわるもの。(引用:goo辞書)

※法令全書 = 法令全書とは、日本における独立行政法人国立印刷局から出版されている刊行物であり、官報とともに法令の原典となるものである。(引用:ウィキペディア「法令全書」)

日本には約2000もの法律があるそうですが、

その基礎の基礎となっているのがこの六法なんですね。

どうりで分厚い本になるわけです。

また、今日では書籍自体のことを“六法”と呼ぶことも多くあります。

6つの法典との意味から転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」と呼び、さらにこれを略して「六法」と呼ぶ。なお、現在では有斐閣のみが『六法全書』と題する日本の全法令集を網羅した本を毎年発行しているため、単に「六法全書」と呼ぶときは、これを指すことも多い。(引用:ウィキペディア「六法」)

<参考>

– ウィキペディア「六法」

– 弁護士志望Aの法律学習ゼミ

さて、なぜ六法全書のお話をしているのでしょうか。

新年のご挨拶でもお話したように

弊所では、六法全書の蔵書を増やすことに力をいれております。

所属弁護士の生まれ年の六法全書を揃えたことをきっかけに、

現在は昭和51年~平成4年版を所有しています。

昨年末から動き出したこのプロジェクト(?)、

これまではインターネットを駆使し、様々なサイトで購入を続けてきました。

しかし。

昭和54年・56年版だけが、どうしても見つからないのです。

血眼になってインターネット上を探し続ける日々・・・

「やはりネットに頼ってはいけない、足を使って探さねばならないのでは!?」

世界最大の「本の街」である神保町なら、我々の求める六法が眠っているはず。

そんな期待に胸を躍らせながら

1月某日、新人弁護士のまりえ先生と共に神保町へ行ってまいりました!

(街へ繰り出すのになぜか駅に向かってしまう先生、可愛いです。)

駅を出ると、素敵な雰囲気の書店がずらり。

まずは事前に調べた法律古書専門店を中心に、片っ端からお店を覗いていきます。

あれ・・・全然見つからない・・・?

どこへ行っても、まず六法全書の取扱いがありません。

(そもそも法律書の取り扱いが少ない印象・・・)

困った我々は「本と街の案内所」へ駆け込みました。

すずらん通りに位置するこの施設は

神保町の書店や飲食店の情報が得られるだけではなく、

千代田図書館からコンシェルジュさんが出張されており(平日のみ)

目的にあった書店など案内して下さる場所なのです。

(ちなみに千代田区図書館、とっても素敵な場所なのでおすすめです。)

そこで新たな書店情報をゲットするも、7店舗とやや少ない印象。

やはり文学・歴史系の古書が圧倒的に多いのですね・・・

でもそんな弱音は吐いていられません。

だって「足を使ってさがす」ためにわざわざ来たのだから!

教えていただいたお店を隈なくチェックしていきます。

・・・しかし

どこにもありません。収穫ゼロです。どうしたものか。

行く先々でしつこく店員さんに聞いてみるものの、

私たち 「古い六法全書売っていそうなお店、ご存知ありませんか?」

店員さん「六法全書なんて今扱ってるところないと思いますよ~」

そ、そんな・・・

こんなに書店が並んでいるのに!!

だからと言って手ぶらでは帰りたくない私たち。

折れそうな心をたてなおし、

水道橋にある法律書の専門店・丸沼書店へ向かうことにしました。

・

・

・

と、その頃。世間はちょうどお昼時。

腹が減っては六法が探せぬ(?)ということで、

せっかくなので先生とお昼ご飯をいただくことにしました。

やってきたのは「天ぷら いもや」。

神保町といえばカレーだろうって?

もちろんカレーがおいしいのは重々承知ですが・・・

実は筆者、神保町周辺で学生生活を送っておりました。

コアな神保町グルメもお伝えしたい次第です。

一本路地に入った場所にあるお店はカウンターのみ、全部で7席ほど。

職人感あふれる店員さんが、大きなお鍋で次々と揚げていきます。

すぐ目の前なのでかなりの迫力と熱気。

二人そろって定番の天ぷら定食にしました。

このボリュームで650円!どうりで男性客が多いわけです。

(ちなみに好きな天ぷらを単品追加もできます。)

サクサクあつあつ、非常においしくいただきました。

満腹になったところで、さっそく水道橋へ。

六法全書探しの旅はまだまだ続きます。

前回の商標についてのお話①では、商標とはなにか、区分や指定商品・役務を中心に書きました。

今回は、前回の続きから、まずは出願しても登録を行うことができない商標について書きたいと思います。

先日、茨城県水戸市のイベント会社が、徳川の家紋「葵の御紋」に似た紋様で商標登録を行い、既に「葵の御紋」で商標を登録している公益財団法人徳川ミュージアムが特許庁に異議を申し立てたというニュースを見かけました。以下ニュース記事引用です。

水戸徳川家の「葵の御紋」によく似た紋様を水戸市内のイベント会社が商標登録していることが分かった。水戸徳川家の15代当主が理事長を務める公益財団法人が特許庁に異議を申し立てていて、同庁が異議を認めるかどうか検討している。

特許庁の公開情報などによると、民俗芸能の企画・運営などをしている水戸市のイベント会社が昨年12月、お守りや日本酒、演芸などに使うとして、三つ葉葵の紋様を商標として登録した。

これに対し、15代当主徳川斉正さんが理事長の公益財団法人「徳川ミュージアム」(東京都)が今年3月、ミュージアムがすでに商標登録している紋様と酷似しているとして、特許庁に異議を申し立てた。葉の模様が多少異なる程度で、代理人を務める下坂スミ子弁理士は「こちらの使用にも影響が出かねず、見過ごすわけにはいかなかった」と話している。

特許庁は現在、異議を認めるかどうかの審理中だ。イベント会社は取材に対し「この件についてはコメントしない」と答えている。

(「「葵の御紋」そっくり、商標登録 徳川側、特許庁に異議」、朝日新聞デジタル、2016年11月5日更新、http://www.asahi.com/articles/ASJC44JJ2JC4UJHB01X.html、2016年11月11日引用)

確かに、両者の商標を比べてみると、とても良く似ているんですよね。これは助さん格さんにどうにかしてもらいましょう。

そもそも葵紋とは何だろうと思い、気になって調べてみました。以下、葵紋ついての記事を引用です。

三つ葉葵紋は、もともと徳川家のルーツである松平家の紋として使われていました。

松平家だけではなく、本多、酒井といった三河武士団の中にも葵紋は多く、本多家や酒井家が松平家よりも先に葵紋を使っていたのではないか、という説もあります。そもそも葵紋は、京都の賀茂神社の神紋でした。

賀茂神社の神紋は徳川家のような三つ葉葵ではなく、葉が二枚の二葉葵ですが、葵紋の意匠の元になったフタバアオイは、その名の通り葉が二枚です。そのため、紋としては二葉葵が古く、そこから実在しない三つ葉葵が派生したと考えられています。

(「徳川家康の家紋 三つ葉葵はどんな意味を持つ紋所なのか?」、歴史のトリビアひすとりびあ、http://historivia.com/cat4/tokugawa-ieyasu/504/、2016年11月11日引用)

葵紋とは、フタバアオイがモチーフになっており、通常のフタバアオイの葉は2枚だそうで、3つの葉をもつフタバアオイは架空のものとのことです。徳川の家紋である葵紋は3つ葉なので、架空のものとのこと。

徳川時代には、葵紋は徳川家のみ(所説あるみたいですが)に使用が許され、あの有名なセリフ「この紋所が目に入らぬか」でおなじみであるように、葵紋を見ると悪党も退散していくほどの強い力をもっていたものが、現在では商標として登録されているんですね。

という訳で、今回は商標について書こうと思います。

商標の全体的な仕組みなどから、少しご説明いたします。