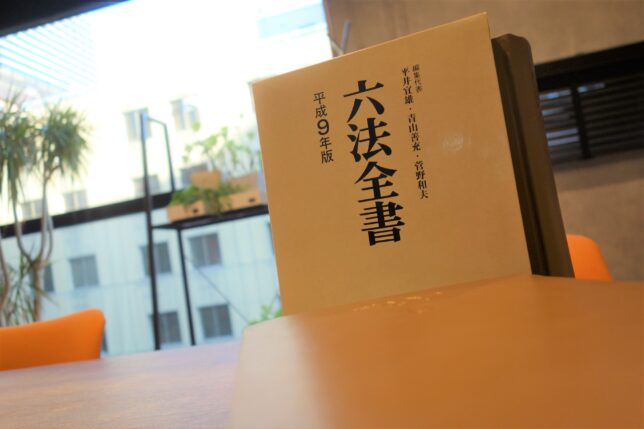

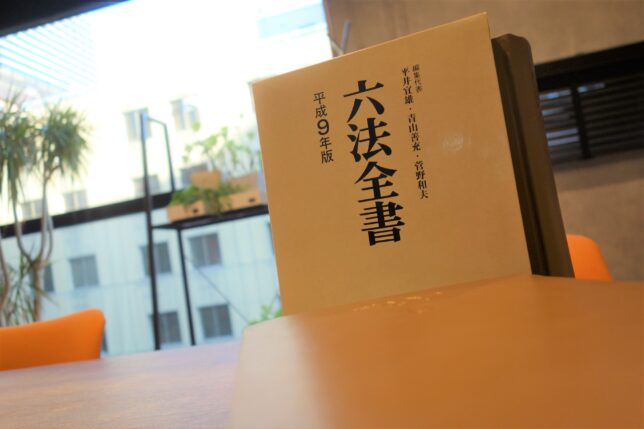

平成9年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、

民事訴訟法(平成8年法律第109号)

があります。

民事訴訟法は、民事訴訟に関する手続について定めた法律で、

いわゆる「六法」の一つです。

より身近な言葉で言うと、

お金の貸し借りや物の売り買いなど、私的な事柄に関して利害の衝突や紛争が起きた場合に、裁判所に判断を求めようとするのが「民事訴訟」ですが、その民事訴訟において、当事者や裁判所が、どのように裁判を進めていかなければならないか、その手続を定めた法律です。

この法律以前は、明治時代に制定された古い民事訴訟法が用いられていました。

明治の制定以来何度か改正されてはいたものの、

・社会の変化に適合していない

・手続に費用と時間がかかりすぎる

・国民に分かりにくい

などの問題点が指摘されており、このような背景から、

「民事訴訟を国民に利用しやすく、分かりやすいものとし、

訴訟手続の規律を現在の社会の要請に適った適切なものとする」

ことを目標として、改正されたものです。

改正のポイントは、以下の4点です。

①争点整理手続の整備

②証拠収集手続と証拠調べの拡充

③少額訴訟手続の創設

④最高裁判所への上告制限

①は、あらかじめ、真に争いとなっている点(争点)を明確にし、争点に的を絞って証拠調べをおこなうことで、訴訟の適正・迅速化を実現しようとするものです。

民事訴訟においては、当事者の主張や裁判所の証拠調べなどは、公開法廷における「口頭弁論」期日においておこなわれるのが原則です。

しかし、口頭弁論期日に、準備書面に基づいて陳述するだけでは、真の争点がどこにあるか、そのためにどんな証拠を取り調べれば足りるのかは、必ずしも明らかとなりません。

そこで、当事者が話し合い

その納得の下、真の争点を探り出すための手続として、

・準備的口頭弁論(164条以下)

・弁論準備手続(168条以下)

・書面による準備手続(175条以下)

という3種類の手続が整備されました。

それぞれの詳しい内容はここでは省略しますが、これにより、一般公開をしないで討論することや、当事者が出頭しないで書面の交換や会議電話で討論をおこなうこともできるようになり(従前は、どちらかの当事者が必ず出頭しなければなりませんでした)、効率的に準備手続を進めることが可能になりました。

②は、医療過誤や製造物責任、公害訴訟などの現代型訴訟では、構造的に証拠が訴えられる側(医療機関や製造企業など)に偏在しており、被害者が証拠を収集することが極めて困難であるとの批判が強かったことから、相手方や第三者の手元にある証拠を収集するための手続を拡充させたものです。

前提として、民事訴訟では、原則、当事者が提出した証拠で事実を認定します。

裁判所が自ら証拠を収集することは、ほとんどありません。

つまり、裁判所に事実として認めてもらうためには、当事者が自ら証拠を収集し、提出しなければなりません。

しかし、医療過誤事案でのカルテ、製造物責任事案での仕様書等については、

被害者がこれを入手することは困難だという実情があります。

こうした証拠の偏在の是正を図る制度の一つとして、

「文書提出命令」があります。

これは、当事者の一方からの申立てを受けて、裁判所が、訴訟の相手方や第三者に当該文書の提出を命じる制度です。

しかし、従来は、文書提出義務の対象となる文書が法律で規定されていて、それ以外の文書については命令の対象外とされていました(原則は対象外、法律に規定されているもののみ例外的に対象となる)。

これを、新しい法律では、文書提出義務の対象外となる文書を規定し、これに当てはまらないものは提出義務の対象となるというふうに、原則と例外を逆転させました(原則は対象、法律に規定されているもののみ例外的に対象外となる)。

証拠調べの拡充については、

それまで、証拠は、口頭弁論の終結までいつでも提出できる(「随時」提出主義)とされていましたが、これが訴訟遅延の一因となっていたことから、「適時」提出主義に切り替えられ、一定の期間内に提出することとされました(早く提出しなければ、証拠として認めてもらえない)。

また、集中証拠調べが採用され、複数の証人に対する尋問を1回でおこなって効率的に審理を進めることとされました。

③は、訴訟額が低額な場合、裁判を起こしても訴訟費用の面から割に合わないことが多く、そのため、被害者が泣き寝入りしたり、あるいは裁判を起こす代わりに暴力団等に解決を依頼するケースがあることなどが問題となっていました。

そこで、訴額30万円以下の金銭支払を求める訴訟について、極めて簡略化した少額事件手続を設け、訴訟による解決を得やすくしたものです。

少額訴訟手続では、原則として審理は最初の口頭弁論日に完了し、弁論終結後直ちに判決が言い渡されます。

④は、それまで、上告理由として

「原判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」

が規定されており、広範囲での上告が認められていました。

このため、最高裁判所は実質的に上告理由のない事件の処理に忙殺され、本来の機能を十分に果たすことができない状況となっていました。

そこで、この法律で、最高裁への上告に関し上告理由を原則として「憲法違反」に限定しました(その他、ごく例外的な手続違反があるときにも上告が認められます)。

なお、この「上告」とは別に、「上告受理申立て」という制度もあり、こちらは、原判決に、最高裁判所の判例と相反する判断がある事件等について、申し立てることができます。これを受理するかどうかは、最高裁の自由裁量とされています。

さて、こういった目的で新しい民事訴訟法が制定されてから

既に20年以上が経過しました。

必ずしも狙い通りになっているとは言えないとの指摘もあるようですし、

さらに時代が変化したことに伴い、新しい要請も生まれてきているようです。

現在は、全面オンライン化や、外国人からも利用しやすい制度とするための法改正に向けた準備がおこなわれているとのこと。

我が国の法制度の根幹にかかわる大切な法律の一つですので、

動向を見守っていきたいと思います。

◇ ◇ ◇

改正された法令として収録されたものに、

母体保護法(昭和23年法律第156号)

があります。

この改正がおこなわれる前の法律の題名は、「優生保護法」でした。

優生学とは、一般に

「生物の遺伝構造を改良する事で人類の進歩を促そうとする科学的社会改良運動」

と定義されるそうです。

簡単に言うと、子孫を残すに相応しいと見なされた者がより子孫を残すように奨励し、子孫を残すに相応しくないと見なされた者が子孫を残すことを防ぐというもので、その手段として、産児制限・人種改良・遺伝子操作などが提案されました。

優生学は20世紀前半に多くの有力者に支持され、ナチス政権によって、優生学と殺人を混ぜた政策が実行されたことで、多くの倫理的問題を引き起こしました。

第二次世界大戦後の日本においても、その動きは生き残り、戦後の混乱期の人口抑制を目的として、優生保護法が1948年(昭和23年)に全会一致で成立したのでした。

優生保護法は、

子孫を残すことが不適切とされる者に対する強制断種を強化するものでした。

同法は、遺伝性疾患のほか、ハンセン病、精神病(精神障害)、精神薄弱(知的障害)も断種対象としていました。

1952年(昭和27年)から1961年(昭和36年)の間の断種手術件数は約1万6,000人、ほかに遺伝性疾患による中絶も年に数千件あったと言います。

強制不妊手術の実施数は次第に減少し、1980年代にはほとんどおこなわれなくなって、1996年(平成8年)に優生条項を削除する法改正がなされ、名称も母体保護法と変更されたのでした。

つい最近も、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された方々が国を訴えた裁判のニュースが報道されていましたので、ご記憶にある方も多いのではないでしょうか。

思いのほか最近まで、このような強制手術がおこなわれていたこと、

かなり最近まで、それを許す法律が残っていたことに、驚きを禁じ得ません。

現在のように個人の権利が尊重されるようになったのは、本当に、ごくごく最近に過ぎないのですね。

今、私たちが「仕方ない」と思って許容していることの中にも、もしかしたら、

近い将来、とんでもない人権侵害だったとされることが潜んでいるかもしれません。

感覚を研ぎ澄ませて、皆が尊重される社会を実現していきたいものです。

【参考: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』】