「勘違い」や「間違い」とは、誰にでも起こりうることかもしれません。

気づいた時点で、すぐに軌道修正できれば良いのですが、「勘違い」や「間違い」が修正されないまま進んでゆくと、事態はより複雑になってしまうことも。

自分の間違いであると、他人の間違いであるとに関わらず、途中(あるいは最初から)、それが実は「間違い」であることに気づいたとして、例えばその「間違い」が自分の利益になる場合、

最後まで、それが間違っていることに気づかない振りをして、結果他人を騙し、他人に損害を与えてしまうという事態になったとしたら。。

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

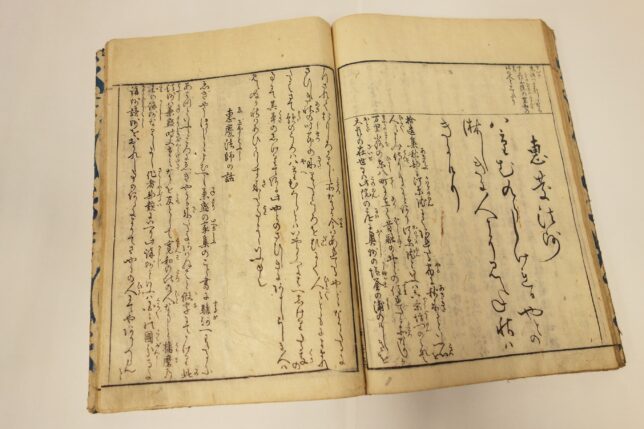

小倉百人一首 100首のうち62首目。

平安時代中期の作家で歌人・清少納言の歌となります。

歌の意味

夜がまだ明けないうちに、鶏の鳴き声を真似て、夜が明けたとだまそうとしても、(あの中国の函谷関ならいざ知らず、あなたとわたしの間にある) この逢坂(おおさか)の関(せき)は、決して開くことはありません。

夜をこめて

夜が深い(明けない)うちに、の意。

鳥のそらね

鶏の鳴き真似、の意。

鳥は鶏(にわとり)、そらね(空音)は鳴き真似のこと。

はかるとも

謀る(はかる)=だます

とも=逆接の接続助詞「~としても」

「鶏の鳴き真似をしてだます」とは、函谷関(かんこくかん)の故事にまつわるエピソードを指す。

※中国の史記(中国前漢の武帝の時代に司馬遷(しば せん:紀元前145/135年頃~紀元前87/86年頃)によって編纂された歴史書)にある斉の孟嘗君(もうしょうくん)の話。

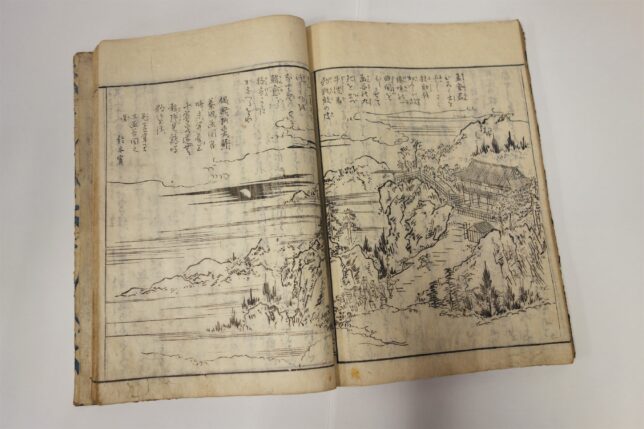

秦国に入って捕まった孟嘗君が逃亡する際、一番鶏が鳴くまで開かないことになっている函谷関の関所を、部下に鶏の鳴き真似をさせて開けさせ、無事通過できた、という故事。

よに逢坂の関はゆるさじ

よに=決して、絶対に

逢坂の関=逢坂の関と、逢瀬(おうせ・男女が密かに逢うこと)の掛詞。

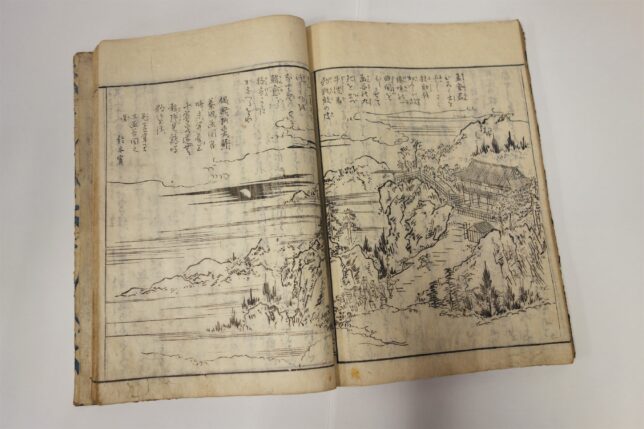

※逢坂の関は、山城(現在の京都府)と近江(現在の滋賀県)の境にあった関所であり、京都への入り口とされ、古くから交通の要所だった。

逢坂の関を通ることは許さないことと、あなたが私に会いに来ることは許さない、という二つの意味を掛けている。

作者について

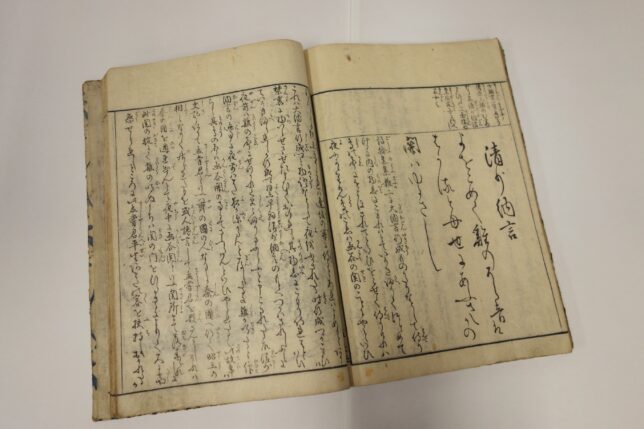

清少納言(せいしょうなごん・966頃-1025頃)

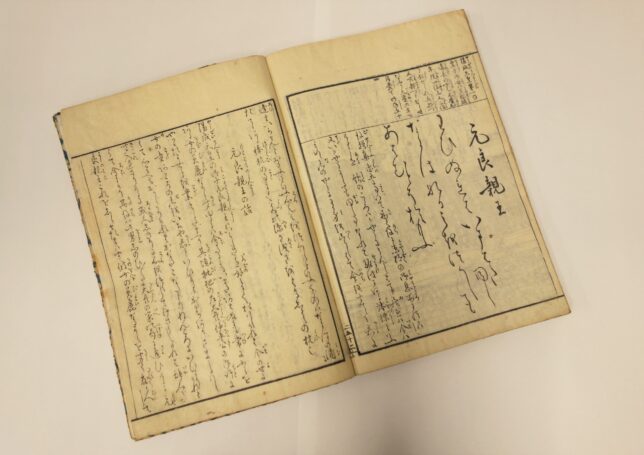

平安時代中期の女流作家・歌人で、「梨壺の五人」の一人である清原元輔(908-990年)を父に持ちます。

梨壺の五人とは、天暦5年(951年)村上天皇の勅により、平安御所七殿五舎の一つである昭陽舎(その庭に梨の木が植えられていたことから「梨壺」と呼ばれていました)に和歌所を設け、『万葉集』の解読、『後撰和歌集』の編纂などをおこなった五歌仙(坂上望城(さかのうえのもちき)・紀時文(きのときぶみ)・大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ)・清原元輔(きよはらのもとすけ)・源順(みなもとのしたごう)を指しました。

彼女自身も、中古三十六歌仙・女房三十六歌仙の一人に数えられ、『清少納言集』に42首、『後拾遺和歌集』以降の勅撰和歌集に15首入集、また漢学にも通じるなどの才女であったとのことです。平安文学の代表作である、随筆『枕草子』の作者としても有名です。

『枕草子』(まくらのそうし)は、鴨長明の『方丈記』(鎌倉時代)、兼好の『徒然草』(鎌倉時代)と並んで日本三大随筆と称され、執筆時期は正確には判明していないものの、長保3年(1001年)にはほぼ完成したとされています。

なお、「清少納言」の名で知られているところ、これは女房名(貴人に出仕する女房が仕える主人や同輩への便宜のために名乗った通称)であり、「清」は「清原」の姓に由来するとされていることから、「せい・しょうなごん」と区切ることとなります。

また、本名は「清原諾子(きよはらのなぎこ)」とする説もあるところ、実証する一級史料は現存しないことから、「不明」とされているとのことです。

清少納言は、15歳の頃、陸奥守(むつのかみ)・橘則光(たちばなののりみつ)と結婚し一児をもうけたものの、やがて離婚。その後、一条天皇の皇后・中宮定子に仕えました。博学で才気煥発であったため、中宮定子の恩寵を受けたばかりでなく、公卿や殿上人との贈答や機知を賭けた応酬を交わすなどし、宮廷社会に名を残しました。

長保2年(1000年)、中宮定子が出産時に亡くなってまもなく、清少納言は宮仕えを辞め、枕草子を執筆しましたが、その後の清少納言の人生についての詳細は、残念ながら不明となっているとのことです。。

本日の歌

夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも

よに逢坂の 関はゆるさじ

この歌の詠まれた背景には、こんなエピソードがあったと言われています。

ある夜、藤原行成(ふじわらのゆきなり)が清少納言のもとにやってきて、

「明日の帝の御物忌み(ものいみ:ある期間中、ある種の日常的な行為を控え、穢れを避けること)に籠もらなければ」と話して慌てて帰りますが、翌朝、行成から清少納言のもとに、「鶏の声に急かされてしまいました」などと、言い訳めいた文が届き、これを読んだ清少納言は「それは函谷関の故事にある、鶏の鳴き真似でしょう」(それは、言い訳でしょう)と返事をしました、すると

「関は関でも、中国にある函谷関のことではなく、私たちの間にある逢坂の関のことですよ」と返してきました。

そこで清少納言が返したのが、本日の歌。

「(函谷関の関守のように)鶏の鳴き真似でごまかそうとしても、逢坂の関守は、だまされて関を開くことは決してありません(あなたには絶対逢ってあげません)」

という意味です。

当意即妙に返したこの歌には、中国史のエピソードを始め様々な教養が盛り込まれており、清少納言の知性が光る一首となっています。

なお、清少納言と藤原行成は冗談を言い合うような、気の置けない友人関係だったそうです。

誤振込と詐欺罪

さて・・・

さて、中国の函谷関では、孟嘗君の部下が鶏の鳴き真似をして関守をだまし、関所を開かせたことで事なきを得ましたが、他人をだまして金品などを奪ったり、損害を与えたりする行為は、「詐欺罪」に当たります。

このことに関し、自分の銀行預金口座に誤った振込(誤振込)があったことを知った受取人が、それが誤振込である事実を隠して、銀行の窓口担当者に預金の払戻しを請求し、その払戻しを受けた場合、刑法246条にいう「詐欺罪」に当たるかどうか裁判で争われた事例があります(最判平成15年3月12日)。

(詐欺)

刑法第246条

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

ある税理士が、(誤振込を受けた受取人を含む)顧問先からの税理士顧問料等を、集金事務代行業者に委託して徴収していました。

徴収方法は、集金事務代行業者が、税理士の顧問先の各預金口座から、自動引落しの方法により顧問料等を集金し、これを一括して、税理士が指定した銀行預金口座に振込送金するかたちでおこなっていました。

しかし、税理士の妻が、指定振込送金先を、誤振込を受けた受取人の普通預金口座に変更する旨、誤って届出てしまったため、集金事務代行業者は、この届けに基づいて、本来であれば税理士が受取るべき顧問料等を、誤振込を受けた受取人の銀行口座に振り込んでしまいました。

この受取人が、通帳の記帳をしたところ、入金される予定にない(身に覚えのない)、集金事務代行業者からの誤った振込みがあったことを知りましたが、これを自分の借金の返済に充てようと考え、自分の銀行預金口座に誤って振込があった旨を銀行の窓口担当者に告げることなく、現金の交付を受けました。

なお、銀行実務においては、振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば、受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても、受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す「組戻し」という手続が執られており、また、受取人から誤った振込みがある旨の指摘があった場合にも、自行の入金処理に誤りがなかったかどうかを確認する一方、振込依頼先の銀行及び同銀行を通じて、振込依頼人に対し、当該振込みの過誤の有無に関する照会をおこなうなどの措置が講じられています。

このような事情もあることから、裁判所は、受取人の義務につき

「銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として、自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には、」

銀行に組戻し等の措置を講じさせるため、

「誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務」があり、

また、

「社会生活上の条理からしても、誤った振込みについては、受取人において、これを振込依頼人等に返還しなければならず、誤った振込金額相当分を最終的にじこのものとすべき実質的な権利はないのであるから、上記の告知義務があることは当然」

だとしました。

その上で、

「誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐偽罪の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから、錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する。」

とし、受取人は、誤振込である旨、告知すべき義務があるところ、告知をおこなわないことは欺罔行為に当たるとし、詐欺罪が成立すると判示しました。

(詐欺)

刑法第246条

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪の構成要件とは、

①欺罔行為又は詐欺行為

一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること

②錯誤

相手方が錯誤に陥ること

③処分行為

錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること

④占有移転、利益の移転

財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること

であり、これら全ての間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められることが必要です。

なお、①の欺罔行為については、積極的欺罔(虚偽の事実を表示する事による欺罔)のみならず、消極的欺罔(真実を告げない事による欺罔)であっても、欺罔行為とみなされます。

今回の事例で言えば、

①受取人が、銀行窓口担当に誤振込があったと言わなかった(欺罔行為・消極的欺罔)ことで

②銀行窓口担当が、受取人の正当な振込金であると判断(錯誤)

③銀行窓口担当が、受取人に誤振込金を交付(処分行為)

④受取人が、誤振込金を受領した(利益の移転)

という因果関係となり、且つ受取人の故意が認められることから、詐欺罪の構成要件を満たすこととなります。

記憶に新しいところでは、山口県阿武町が、新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金463世帯分(4630万円)を、誤って一人の男性に給付(誤振込)してしまい、この男性が誤振込金である4630万円全額をオンラインカジノで使用しまった、という事件がありました。

この場合は、男性は銀行窓口で誤振込金の交付を受けたのではなく、ネットバンキングを利用し、オンラインカジノの決済代行業者に振込んだとして、電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)に問われることとなりました。

(電子計算機使用詐欺)

刑法第246条の2

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

さて、本日の歌

夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも

よに逢坂の 関はゆるさじ

今では知らない人がいない程、歴史に名を残した才女である清少納言。

からかってきた藤原行成に

「よに逢坂の 関はゆるさじ(逢坂の関守は、だまされて関を開くことは決してありません=あなたには絶対逢ってあげません)」

とは言ったものの、その実、仲が良かったとの噂の行成と清少納言のことですから、この歌が生まれる二人のやり取りはさておき、本当のところは、清少納言が敢えて「だまされて」逢ってあげた、というストーリーも、あり得なくはない、、のではないでしょうか。

それにしてもだまされてしまった側の函谷関の関守。。

一体どんな結末になったのか、気になります。。

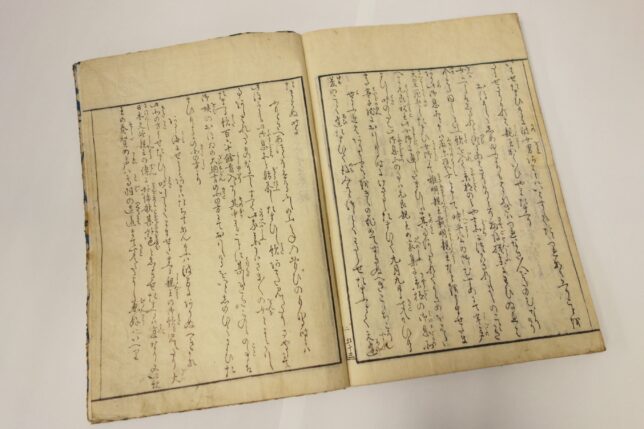

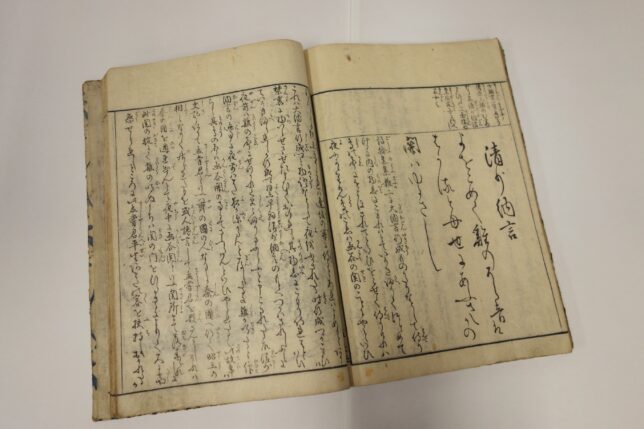

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー