授業ブログ第13回目です。

今回は「倒産法」について。

第2回のブログで、会社の一生を人に例えた話をしました。

経営破綻は、その先会社が生き残れるか否かの瀬戸際ではないでしょうか。

そのような事態に陥った場合、

どのような判断をしていくことになるのでしょうか。

平成20年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、

統計法(平成19年法律第53号)があります。

統計法は、政府の機関が統計を作成・提供する際の基本的なルールを定めた法律です。それまでは、昭和22年に制定された同名の法律によっていたのですが、時代の変遷に伴って統計を取り巻く状況も変化したため、これに対応すべく、全面的に内容を見直したものです。

変更内容を一言でいうと、

「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へ。

公的統計の基本ルールを定めることで、公的統計の有用性が向上し、

日本の経済や社会の発展、 国民生活の向上にもつながるという考え方です。

ところで、統計が社会の発展や私たちの生活の向上につながるとは、一体どういうことなのでしょうか?普段の生活のなかで、国が作った統計を見ることなんてあまりないような気もしますが…。

公的統計が役立てられている場面について、ちょっと考えてみましょう。

例えば、企業が新しい支店を出そうとしている時。

出店場所を決めるにも、商品の品ぞろえを決めるにも、地域の人口や性別、年齢構成などの統計を参考にするのではないでしょうか。

経営者であれば、景気の動向を示す統計を見て「これから景気がよくなりそうだ」と思えば、採用数を増やしたり、設備投資を増やしたり、ということもあるかもしれません。

こんなふうに、行政機関だけでなく

社会で生活する皆が “何か判断をする時の材料” として公的統計を使っています。

まさに、「社会の情報基盤」なんですね。

国がおこなっている統計調査で、国民誰もが関係あるものといえば、国勢調査。

統計法5条に、総務大臣は、国勢調査をおこない、国勢統計を作成しなければならない旨が規定されています。

5年に一度の調査なのですが、ちょうど2020年もその年に当たります。

つい先日、総務大臣が会見で、新型コロナウイルスの感染拡大の中でも「調査の延期は考えていない」と述べられていましたので、今年10月に予定どおりおこなわれることとなりそうです。

国勢調査のように、国の基本となる特に重要な統計を作るための調査を「基幹統計調査」といい、その作成から結果の公表に至るまで、調査を実施する行政機関が守らなければならない厳しいルールが設けられています。実は、調査の対象である個人や法人の側にも、回答する義務が課せられています。

回答を拒んだり、虚偽の回答をすると、50万円以下の罰金に処せられるのです(統計法61条に規定あり)。知っていましたか?

それだけ、重要な調査・統計だということですよね。

なんでも、西暦年の末尾が「0」の年は大規模調査として、西暦年の末尾が「5」の年には簡易調査として行われるそう。

2020年は、大規模調査、つまり調査項目数が多い方となります。

回答する側としては正直ちょっと面倒くさいですが、その結果作られる統計は、国や地方公共団体が政策や行政サービスを決定する際に利用されることはもちろん、民間企業や研究機関などでも幅広い用途に利用されています。

間接的にではありますが、私たちの生活に大きく影響してくるのです。

調査用紙が配布されたら、真摯に、出来るだけ正確に回答したいと思います。

(参考:総務省統計局HP)

◇ ◇ ◇

改正された法令として収録されたものとしては、

道路交通法(昭和35年法律第105号)があります。

この年の改正のポイントは、

①悪質・危険運転者対策

飲酒運転に対する制裁の強化、飲酒運転の幇助罪(車両や酒類を提供する行為など)の厳罰化、ひき逃げに対する罰則引き上げなど

②高齢運転者対策等

75歳以上の高齢運転者の免許証更新時における認知機能検査の導入、高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務付けなど

③自転車利用者対策

児童・幼児の自転車乗用時におけるヘルメット着用努力義務の導入など

④被害軽減対策

後部座席シートベルトの着用義務付け

の4つでした。

どれも重要な改正ですが、今でも大きな課題として残されているのは、

②の高齢運転者対策ではないでしょうか。

我が国では急速に高齢化が進み、高齢の免許保有者も増加しています。

平成29年交通安全白書によると、75歳以上の運転者の死亡事故件数は、75歳未満の運転者と比較して、2倍以上多く発生しているということです。

特徴としては、道路を進行中、運転を誤って車線を逸脱し物件等に衝突する、といった事故が最も多いとのこと。

また、高齢運転者による交通死亡事故の原因では、ハンドルの操作不適による事故が最も多くなっており、中でも、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる死亡事故の割合が高くなっています。

最近も、高齢運転者による痛ましい事故が発生しています。

どんなベテランドライバーでも、加齢に伴って動体視力が低下したり、瞬時に判断する力が低下するなどの身体的な変化は、避けられないもの。

それを考えると、

出来たら相当ご高齢の方には運転を卒業していただきたい、というのが本音です。

しかし、「体力等が衰えるからこそ車で移動したい」「車しか移動手段がない」などの事情も十分理解できます。

高齢者に限らず、実は私も、運転免許は取得しているものの、自らの運転技術に信頼がおけず、車は運転していません。

かなり交通が不便な土地で生活していたこともあるのですが、運転するのが怖くて、電動アシスト付き自転車でなんとか乗り切ったという経験もあります。

自転車を運転する体力があったからいいようなものの、体力が衰えてしまったら?と考えると…。

一朝一夕に解決することは難しいですが、少しずつでも、運転免許がなくても暮らせる環境づくりが進んだり、自動ブレーキなどの先進安全技術が開発されたりして、みんなが安心して安全に暮らせる社会になるといいですね。

平成21年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、

保険法(平成20年法律第56号)があります。

保険法には、保険契約の締結~終了の、関係者の権利義務等が定められています。

このような保険契約に関するルールは、従来は商法に定められていました。

しかし、これらの規定は、明治32年の商法制定後、100年近くにわたって実質的な改正がなされておらず、表記も片仮名・文語体のままでした。

そこで、これらの規定を全面的に見直し、独立した法律としたのが保険法です。

保険法の主なポイントは、以下のことが挙げられます。

| ○これまでは基本的に適用がなかった、共済契約にも適用範囲を拡大 ○これまでは規定がなかった、傷害疾病保険に関する規定を新設 ○保険契約者等の保護 ・片面的強行規定(へんめんてき きょうこうきてい)の導入 (約款の定めが保険法の条文よりも保険契約者等に不利な内容である場合には、 その部分を無効とする。一方、保険契約者等に有利な内容である場合には、無効とならない。) ○告知義務について、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいことに変更 ○保険金の支払時期についての規定を新設 (適正な保険金の支払に必要な調査のための合理的な期間が経過した時から、保険者は履行遅滞の責任を負う。) ○保険会社が倒産した場合でも、被害者が保険金から優先的に被害回復を受けられるようにするための先取特権の規定を新設 ○保険金詐欺などの重大な事由があった場合に、保険会社が契約を解除できる旨の規定を新設 |

保険は、人生で2番目に高い買い物と聞いたことがあります。

高価で、しかも長い間付き合っていくこととなる「保険」。

契約すると分厚い約款を渡されますが

「見てもちんぷんかんぷん、結局最初の数行だけ読んで後は読まずじまい…」

という方も多いのでは?

そんな中、(聞きなれない言葉ですが)

「片面的強行規定」で保険契約者を保護してくれているとは

頼もしい限りですね。

しかし、せっかく法律が守ってくれていても

その存在を知らなければ、保険会社に言われるがままになってしまうかも。

「こんな法律があるんだなー」くらいのふんわりした知識からで大丈夫☝

知識をどんどん広げて、賢い消費者になりましょう!

~~~

改正された法令として収録されたものとしては、

少年法(昭和23年法律第168号)があります。

少年法も頻繁に改正されている法律ですが、

この年の改正のポイントは、次の4点です。

| ①家庭裁判所は、重大事件の被害者等から申出がある場合に、相当と認めるときは、少年審判の傍聴を許すことができる制度を創設すること ②家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度を創設すること ③被害者等には、原則として、記録の閲覧・謄写を認めることとするとともに、 閲覧・謄写の対象となる記録の範囲を拡大すること ④被害者に代わり、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が意見を述べることができることとすること |

一言でいうと

少年審判における犯罪被害者の権利利益の一層の保護を図るための改正

ということになります。

従来、少年事件では、人格的に未成熟で傷つきやすい少年の情操を保護し、少年時代の非行によって長い将来にわたって不利益を受けることを回避するなどの配慮によって、

少年事件の審判手続は(刑事裁判の公判とは違って)非公開とされ、事件の当事者である被害者でさえ、加害者である少年の審判の内容や結果について十分な情報を得ることができない、という状況が続いていました。

しかし、被害者自身による、その悲惨な状況及び刑事手続における疎外された地位に対する不満の訴えなどを受けて、被害者に対する配慮を求める声が高まっており、立法による制度の創設も順次進められてきています。

少年の保護と被害者の保護、相反する二つの要請。

どこでバランスを取るのか、とても難しい問題だと思います。

軽々しく意見を言うことは控えますが、ただ、どちらか一方だけ満たせばよいという態度では解決しないということだけは確かだと思います。

犯罪被害者の権利保護の動きは、今後も推進されていくことになるでしょう。

関心をもって見守りたいと思います。

(参考:法務省HP)

六法全書 平成22年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)

があります。

この法律で、内閣府の外局として、消費者庁が設置されました。

2000年代半ば以降、いわゆる食品偽装問題や中国製冷凍ぎょうざ事件、ガス瞬間湯沸かし器中毒事故など、消費者の身近なところで大きな不安をもたらす消費者問題が多数発生しましたが、製品や事業ごとに所管が複数の省庁にまたがっていたため、対応が後手に回りました。

この縦割り行政の弊害解消のために構想されたのが、消費者庁です。

消費者行政の「司令塔」として、

消費者行政を統一的・一元的に推進することが期待されています。

ここで「消費者問題」とは、どのようなものでしょうか。

「消費者」とは、商品を購入したりサービスを利用したりといった「消費」活動をする人のことです。全ての人は消費者であるといえます。

「消費者」には、次のような特徴があります。

第一に、生身の人間であること。

生命・身体に深刻な被害を受けると、二度と取り返しがつきません。

第二に、商品・サービスを製造・販売する事業者より、

情報の質と量で劣っていること。

商品・サービスの選択に必要な情報の全てを独力で把握することは困難です。

第三に、事業者との間に、交渉力の格差があること。

消費者は、事業者の巧みなセールストークや強引な売り込みにより、

意図しない消費行動をとってしまうことがあります。

一般的に、これらの特徴を要因として含む問題を

「消費者問題」というそうです。

具体的に見てみましょう。

消費者問題年表には、最近の消費者問題として、

などが挙げられています。

かなり幅広い問題が含まれていますね。

一番最近では、「助成金が出るので個人情報を教えてほしい」などといった、

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法も現れているそうです。

みんなが力を合わせて困難を乗り越えなければならないこんな状況で

他人の困難に付け込むなんて、本当に許せませんよね。

先ほど述べたとおり、

消費者は、情報力・交渉力の点で、構造的に弱い立場に置かれています。

何もしないでいると、消費者の利益は侵害されやすいです。

そこで、消費者庁など、公権力がその保護をおこなっているわけですが、

消費者の利益を実現するためには、私たち消費者自身も、責任を果たしていく必要があると言われています。

消費者団体の国際的組織である国際消費者機構は、

消費者の責任として、次の5つを挙げています。

①批判的意識を持つ責任

②主張し行動する責任

③社会的弱者への配慮責任

④環境への配慮責任

⑤連帯する責任

何だか少し難しくなってきましたが・・・

要するに、積極的に消費者問題に関心を持って「こんなことがあるんだ」と知っておくことにより、騙されているかも?と気付くことが可能になるのでは、ということです。

一人一人が興味関心を持ち、「賢い消費者」になって、消費者問題をなくしていきたいですね。

(参考:消費者庁HP)

~~~

改正された法令として収録されたものとしては、

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(平成3年法律第76号)

があります。長い名前の法律ですね。

この年の一部改正は、

①子育て期間中の働き方の見直し

②父親も子育てができる働き方の実現

③仕事と介護の両立支援

④実効性の確保

の4つを柱としていたのですが、

ここでは

③仕事と介護の両立支援

にスポットを当ててみたいと思います。

この法改正で、

介護のための短期の休暇である「介護休暇」制度が創設されました。

条文を見てみましょう。

同法16条の5第1項は、

「要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。」

と規定しています。

背後には、家族の介護・看護のために離転職している労働者が、

平14年からの5年間で約50万人も存在していたという状況がありました。

また、 要介護者を日常的に介護する期間に

年休・欠勤等で対応している労働者も多かったといいます。

それまでも、「介護休業」の制度は存在していました。

介護「休暇」と介護「休業」の違いは、以下の点などがあります。

| 〇取得可能な休暇日数 介護休業は、対象家族一人当たり通算93日まで 〇給付金の有無 介護休業については、要件を満たせば介護休業給付金が支給される※ 〇申請方法 介護休業は、休業開始予定日と終了予定日を明確にし、開始日の2週間前には申請しなければならない。介護休暇は、年次休暇のように、直属の上司に口頭で伝えて取得可能。 ※…介護休暇を取得したときの賃金に関しては、法的な定めはなく、各企業の判断にゆだねられています。有給のところもありますが、特に中小企業では無給のところも多数存在します。取得する前に、自分が働いている会社の制度を確認する必要がありそうです。 |

事前にしっかりした計画を立てて、長い期間休むのが介護休業、

突発的な事態の際に、短時間だけ休むのが介護休暇という切り分けのようです。

人生100年時代と言われるように、

高齢化が進み、介護を必要とする方が増加しています。

これに伴い、男女を問わず、ご家族の介護をおこなう方も増えてきました。

要介護高齢者の子ども世代となると、まだ現役で働いている世代であることが普通です。働き盛り世代で、企業において職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。

そうした中、仕事と介護の両立が困難となり、

いわゆる「介護離職」という選択をしている方が大勢いらっしゃいます。

企業としても、経験を積んだ熟練社員が介護のために離職してしまうことは

大きな痛手でしょう。

誰しもに、突然降りかかってくる可能性がある介護問題。

介護と仕事の両立ができるようしっかり支援することは、

社会全体のためにますます重要になってくると思われます。

六法全書 平成23年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)

があります。

そう言われてみれば…

最近、新築の木を使った建築物をよく見かける気が(公共建築物に限らず)。

例えば、建築家・隈研吾氏が手掛けた新国立競技場では、

木材と鉄骨のハイブリッド構造の屋根となっていたり

47都道府県それぞれの地域で生まれた「杉」を使用していたりします。

建築界の流行かと思っていたら、なんと、国が主導していたんですね。

日本では、木材価格の下落の影響などで森林の手入れが十分に行われず、国土保全などの森林の機能の低下が懸念される事態となっていて、木を使うことにより、森を育て、林業の再生を図ることが急務となっていました。

この法律は、こうした状況を踏まえ、木造率が低く(平成20年度7.5%床面積ベース)今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することをねらいとしています。

条文を見てみると、まず第1条で、

| この法律は、木材の利用を促進することが ○地球温暖化の防止、 ○循環型社会の形成、 ○森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮 及び ○山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること 等にかんがみ、(中略)森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的とする。 |

と、木材利用の効用について述べています。

専門的なことは分かりませんが、

物理的強度や経済性だけを比べたら、木材以外の素材に軍配が上がるのかもしれないけれど、ここに掲げられているような、もっと大きな視点で問題をとらえてみたら、木材を使用すべきという違った答えにたどり着くのかもしれません。

未曽有の緊急事態の真っただ中にある今、平時から

地球温暖化だったり、持続可能な社会だったり、国土の保全だったり、

そういった、今はまだ何とかなっているけれど、いつか危機的な状況に陥ることが想定される問題に、きちんと向き合って手を打っておくという視点が必要であると、強く思います。

そうなってしまってからではどうしようもない、ってこと、ありますよね。

目の前の問題だけにとらわれない「大きな視点」、

忘れないようにしたいと思います。

~~~

改正された法令として収録されたものとしては、

雇用保険法(昭和49年法律第116号)

があります。

この年の改正で、

短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の適用範囲が拡大されました。

具体的には、それまでは、

| 【旧法】 ○6ヶ月以上の雇用見込みがあること ○1週間の所定労働時間が20時間以上であること |

という要件に該当しないと雇用保険が適用されなかったのが、

| 【新法】 ○31日以上の雇用見込みがあること ○1週間の所定労働時間が20時間以上であること |

という要件に該当すれば、雇用保険が適用されることとなりました。

この改正により、約221万人が新たに雇用保険に加入したと試算されています。(※平成22年7月~平成23年6月の1年間に新たに加入した方に関する試算)

そもそも、雇用保険とはどんな保険でしょうか?

雇用保険は、国の社会保険制度の一つで

「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進」

を目的に、さまざまな保障を受けることができます。

最もよく知られているのは、失業時に給付される「基本手当」で、

(失業保険という通称で呼ばれることも)

給付額は、過去6か月間の給与や年齢、勤続年数などから算出され、給付時期や日数は、退職理由が自己都合であるか会社都合であるかによって異なります。

ですが、それだけにとどまりません。

| 就職促進給付 失業保険を受給している人が再就職をした時に支給 教育訓練給付金 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・終了した時に支給 雇用継続給付 育児休業や介護休業で仕事を休んだ際に支給 高年齢雇用継続給付金 60歳到達時と比較して賃金が75%未満となった場合、手取額の低下を抑えることを目的に給付金を支給(シニア向け) |

以上のように、労働者を守ろうとする制度は様々あり

それぞれの事情に合った手当を受け取ることができるのです。

そして、今回の新型コロナウイルスにより期待を集めている制度があります。

それは「雇用調整助成金」制度です。

雇用調整助成金とは、

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向をおこない、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当・賃金等の一部を助成する、というものです。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対しては、助成率を引上げ・上乗せしたり、要件が緩和されたりする特例が設けられました。

例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、解雇等をしていないなどの要件を満たす事業主には、中小企業で9/10(通常は2/3)、大企業で3/4(通常は1/2)の助成率となるそうです。

助かりますね!

ただ、報道によれば、2月14日以降、相談件数はおよそ20万件で

実際に申請された数はおよそ2500件、

このうち支給が決まったのはわずか282件とのこと。

制度があるということと、ちゃんと機能しているということはまったく別物です。こんな状態では、「絵に描いた餅」でしかないですよね。

困難な時代ですが、本当に必要なところに、必要な援助が届くよう、マンパワーを投入してもらいたいものです。

なお、特例措置については、更なる拡充が予定されていて、5月上旬目途に発表予定とのこと。今後の動きに要注目です。

(参考:厚生労働省HP)

六法全書 平成24年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)があります。

平成23年3月11日に、東日本大震災が発生しました。

直後から、その復興に向けた特別措置や特例を設ける法律が次々と作られましたが、この法令はその一つになります。

この法律では、「復興特区」の制度を創設しています。

被災状況や復旧・復興の状況は地域ごとに異なっていて、

復興に当たりどの産業を柱とするかなど、その方向性もさまざまです。

そこで、地方公共団体が、地域の状況や特性を踏まえて自らオーダーメードのメニューを作成し、それに基づいて、地域限定で思い切った特例措置を実施することで、復興を加速しようと作られたのが、「復興特区」です。

特例を活用するためには、地方公共団体が、計画を作成し、

内閣総理大臣の認定などの手続を経る必要があります。

計画作成をおこなうことができるのは、

震災で一定の被害を生じた227市町村の区域

(岩手県内全市町村、宮城県内全市町村、福島県内全市町村など)

に限られます。

実際の特例としては、例えば、

| 〇公営住宅等に関する入居資格要件を、最長10年間にわたり緩和 (通常の災害では入居者資格要件の緩和は3年のところ、10年に延長。) 〇病院や介護施設における医師等の配置基準を緩和 (通常よりも少ない医師等の配置で、病院や介護施設を設置できるようにする。) 〇「復興産業集積区域」内に新たに立地した新設企業について、 法人税を5年間無税化 |

などがあるそうです。

東日本大震災発生から、9年が過ぎました。

少しづつ記憶は薄れ、正直、意識することも少なくなっているかもしれません。特に今は、新型コロナウイルスの問題で頭がいっぱいで、そこまで気が回せなくなっているかも…

しかし、復興は、まだまだ道半ばです。

未曽有の災害だっただけに、そこからの復興にも、

経験したことのない困難が立ちふさがっていることが予想されます。

わたしたちにできること・しなければならないことは

“記憶を風化させず、心を寄せ続けること”なのかもしれません。

(参考:首相官邸ホームページ)

~~~

改正された法令として収録されたものとしては、

刑法(明治40年法律第45号)があります。

この年の法改正では、

「不正指令電磁的記録に関する罪」が新しく設けられました。

…と、言われても、何を処罰しているのかさっぱり分からないですよね?

分かりやすい言葉で言えば、

いわゆる「コンピュータウイルス」に関する罪のことです。

正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのプログラム(ソースコード)を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

「コンピュータウイルス」と言い換えて、少しは分かった気になったものの、

はて、コンピュータウイルスって、どんなものだったでしょうか。

他人のコンピュータに侵入して、悪さをする、

くらいのイメージはあるのですが、それ以上は、「?」です。

ちょっと詳しく見てみましょう。

「コンピュータウイルス対策基準」(通商産業省告示、最終改定平成12年)

によると、コンピュータウイルスは、第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、

①自己伝染機能

②潜伏機能

③発病機能

のうち一つ以上有するものと定義されています。

もう少しかみ砕いて言うと、

①自己伝染機能

侵入したウイルスが、自身の機能によって、他のシステムやプログラムに自らをコピーして伝染していく機能です。

ダウンロードした覚えのないプログラムやファイルが、知らない間に増えているといった事象を引き起こします。

②潜伏機能

発病するための条件(特定の時刻や処理回数など)を設定しておき、この条件がそろってから発病するという機能です。

ウイルスに感染してからも、一定期間はウイルスに感染していないパソコンと全く同じ動作をし、ユーザーに察知させないようにします。

③発病機能

プログラムやデータを破壊したり、本来ではありえない動作をさせる機能です。

知らない間にファイルが破損している、自動的にポップアップウィンドウが開いてしまう、ファイルが削除されているなどといった現象を引き起こします。

かつては、自分の技術の誇示や愉快犯的な目的で作られ、感染しても画面に渦巻き模様や花火を表示する程度のものが多かったのですが、最近では、犯罪組織によって金銭的な利益目的で作られ、感染したことや活動していることに気付かれないよう密かに動作するものが多くなっているとのことです。

情報(個人情報、カード情報、画像データ等)の搾取・漏洩・改ざんをされる、他のパソコンへの攻撃の踏み台にされる、ウイルスメールを配信されるなどの被害が出ているとか…。

私たちが日々使っているスマートフォンや携帯電話を狙ったウイルスも、世界中で年々増え続けているのだそうです。

新型コロナウイルスばかりが話題になる昨今ですが、コンピュータウイルスも、やっぱり怖いですね。こちらは、既にワクチン(対策ソフト)が開発されていますので、最新の対策ソフトを使って感染を防ぎたいものです。

(参考:総務省「国民のための情報セキュリティサイト」)

六法全書 平成25年版

この年の六法全書に新収録された法令に、最近俄然注目を浴びている、

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)があります。

(各種報道等で何度も取り上げられ、いい加減食傷気味かもしれませんが、

やはり知っておく必要がある法律だと思いますので、あえて取り上げさせていただきます。)

2009年(平成21年)にH1N1亜型インフルエンザウイルスが世界的に流行した際(※)、対応が混乱したことを踏まえ、法的根拠をもって確固たる対策が可能となるように、ということで誕生した法律です。

(※豚の間で流行っていた豚インフルエンザのウイルスがヒトに感染するようになったことに起因するとされています。「豚インフルエンザ」と聞くと、ああ、そんなこともあったな、と思い当たる方も多いのでは?)

この法律には、新型インフルエンザ等に対する平時の備えと、

緊急時の措置に関する規定が置かれています。

平時の備えとしては、政府・都道府県知事・市町村長それぞれに、

行動計画を定めること、

物資の備蓄をおこなうこと、

知識の普及に努めることなどを義務付けています。

そして、いざ新型インフルエンザ等が発生した場合には、

| 厚生労働大臣が、内閣総理大臣に報告 ⇩ 内閣総理大臣が、政府対策本部を設置 ⇩ 都道府県知事が、都道府県対策本部を設置 |

という流れになっています。

さらに進んで、新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす(又はそのおそれがある)事態だと認められると、

をすることとされています。

この宣言は、緊急事態措置を実施すべき期間や区域を示してなされるのですが、

当該区域の都道府県知事において、次のような措置の実施が可能になります。

| ○住民に、外出を自粛するよう要請 ○施設管理者に、学校や福祉施設などの使用やイベント開催を停止するよう 要請・指示 ○臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を所有者の同意がなくても使用 ○運送事業者に、緊急物資を輸送するよう要請・指示 ○事業者に、医薬品、食品等の売渡し要請・収用等 |

こういったことは、国民の自由と権利を制限するものですので、

制限が必要最小限のものでなければならないことも、併せて定められています。

今回、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行を受け、

政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症を、

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等」

とみなすことを内容とする法改正がおこなわれました(令和2年3月13日可決成立、翌日施行)。

そして、事態はまさに現在進行形で動いています。

2020年4月7日、

実際に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が発出されました。

これを受けて、各自治体から、様々な自粛要請が出されていることは、

日々報道されているとおりです。

本当に、これまで経験したことのない、未曽有の事態です。

幸い、自分の身の回りにはまだ感染者はいないのですが、それでも、すぐそこまで危険が差し迫っているという緊迫感や危機感を覚えずにはいられません。

こういった緊急事態では、政府が強力なリーダーシップを発揮して事態収拾に当たることも絶対に必要です。

反面、国民の自由と権利が必要以上に制限されてしまうことも、絶対に見過ごすわけにはいかないことです。

今回の事態で、欧米に比べて、政府の権限が弱いのではないかとの指摘もあるようです。その分、私たちには、「自主的」な行動規制が求められているのかもしれません。

一日も早く平穏な日常が戻るよう、今は、我慢の時です。

一人一人が、自分ごととして、自分ができることに真剣に取り組んでいくことが、事態を乗り越えるための一番の近道と信じます。

~~~

改正された法令として収録されたものとしては、

消費税法(昭和63年法律第108号)があります。

この年制定された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率及び地方消費税率は、次のように2段階で引き上げることとされました。

改正前の税率は、消費税率4.0%、地方消費税1.0%の計5%だったところ

平成 26 年4月1日に、消費税率6.3%、地方消費税1.7%の計8%へ、

平成 29 年4月1日に、消費税率7.8%、地方消費税2.2%の計10%へ引き上げることが規定されたのです。

(※ 消費税10%への引き上げ時期は、その後、延期されました。)

一口に「消費税」と言っていますが、実は、

国税である「消費税」と、地方税である「地方消費税」の合計だったんですね。

この消費税、日本に初めて導入されたのは平成元年4月1日で、

その時の税率は3%でした。

その後、平成9年4月1日には税率が5%(国4%+地方1%)に引き上げられ、この年の法改正で更に2段階で引き上げられることとなったわけですが、

引き上げの理由としては

高齢化により社会保障費が膨らんで若い世代への負担が大きくなりすぎること、

国民全員が平等に負担する消費税が適していること、

景気に大きく左右されない安定した財源であること

などが挙げられています。

消費税8%への引き上げは当初予定した期日におこなわれましたが、

消費税10%への引き上げは、2度にわたって延期され

最終的に、平成31年(令和元年)10月1日から実施されています。

様々な対策が講じられたものの、

やはり日本経済への打撃は大きかったと分析されているようです。

払う側の心理としては、やっぱり、10%って大きいですよね・・・。

消費税は、物品やサービスの「消費」に対し、消費者が負担する税です。

食料品や外食、洋服などにも課税されており、私たちの生活に一番身近な、毎日のように支払わなければならない税金です。

(ちなみにですが、弁護士報酬にも、消費税は課税されます。「消費」している感じはないですけどね。)

支払を逃れられないのなら、せめて、本当に私たちに役立つ形で使われているかどうか、きちんと見守っていきたいものです。

六法全書 平成26年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

食品表示法(平成25年法律第70号)があります。

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、

食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。

しかし、かつては

食品衛生法(厚生労働省)

JAS法(農林水産省)

健康増進法(厚生労働省)

という、所管省庁が異なる三つの法律でルールが定められていました。

複数の法律でバラバラにルールが定められており、制度が複雑であることで、

消費者等にとって分かりにくい表示になっているとの批判があったため、

これらを統合するものとして制定されたのが、この法律です。

食品表示法は、

それまでの食品衛生法等で定められていた事項を基本的に引き継いでいますが、

変更になった部分もあります。

| ①アレルギー表示のルールの改善 ②加工食品の栄養成分表示の義務化 ③機能性表示食品制度の導入 |

①アレルギー表示のルールの改正

これまで表示されていなかったものについても、

原則として個別の原材料や添加物にアレルゲンが表示されることとなりました。

②加工食品の栄養成分表示の義務化

容器包装に入れられた加工食品について、

熱量(カロリー)、タンパク質、脂質、

炭水化物、ナトリウムの量(食塩相当量)が表示されることとなりました。

スーパーやコンビニでお買い物する際、これらの表示をチェックして

健康的な食事をするよう気を配っている方も多いのでは?

③機能性表示食品制度の導入

それまで認められていた

「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」に加えて、

「機能性表示食品」の制度ができました。

機能性表示食品のパッケージには、

「おなかの調子を整えます」

「脂肪の吸収を穏やかにします」というような文言が表示されています。

これは、企業が表示したい“健康への働き”や“安全性”を証明する届出書類を

消費者庁に提出することで、表示が可能になります。

「トクホ」には厳しい認定基準があり、国が食品ごとに効果や安全性を審査しています。「栄養機能食品」は、既に科学的な根拠が確認されたビタミンやミネラルなどの国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品であれば、特に届け出なくても表示できます。

一方、「機能性表示食品」は、消費者庁に必要な書類を提出すれば、審査はなく、国の基準値なども設定されていないので、企業の責任において健康への働きを表示できるのが大きな違いです。

同じ「健康に良い」食品でも、種類によってこんな違いがあるなんて…

皆さんご存知でしたでしょうか?

違いをきちんと知り、健康の維持・増進のため、上手に取り入れたいものです。

(参考:日本医師会ホームページ「健康の森」気になるコトバ「機能性表示食品」)

~~~

改正された法令として収録されたものに、

刑法(明治40年法律第45号)があります。

刑法は、頻繁に改正されている法律ですが、

この年の改正では、刑の一部の執行猶予制度が導入されました。

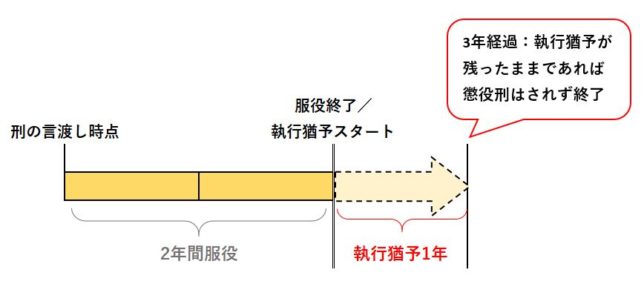

刑の一部の執行猶予制度とは、

裁判所が、3年以下の刑期の懲役・禁錮を言い渡す際に、その刑の一部について、1~5年間、執行を猶予することができる制度です。

例えば、「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役1年の執行を、3年間猶予する。」などの刑の言渡しが可能になりました。

この場合、まず、猶予されなかった2年の懲役刑の執行のため刑務所に服役することになります。

その服役が終わった後に、猶予された1年の執行猶予期間である3年間がスタートします。執行猶予が取り消されないで執行猶予の期間が満了すれば、残っている1年分の懲役刑の執行はされなくなる、という仕組みです。

この改正がおこなわれる前は、全部実刑か、全部執行猶予かの二択でした。

全部執行猶予とされた場合には、

その人に再犯防止・改善更生の教育や指導を義務付けることはできませんし

短期の実刑とされた場合には、

施設内で再犯防止・改善更生の教育や指導をするにも、

仮釈放後に保護観察に付してこれらの教育・指導を行うにも期間が短く、

十分な効果を挙げられない場合があるとの指摘がなされていました。

そこで定められたのが本制度。

一定期間施設内で教育・指導を実施したのち、刑の一部の執行を猶予し、

その猶予期間中に社会内で改善更生を促す働き掛けをおこなえるようにすることで、再犯防止や改善更生を図ることを目的としています。

対象は、初入者と、薬物自己使用の累犯者などです。

執行猶予期間中に、罪を犯して禁固以上の刑に処せられた場合などには、

一部執行猶予が取り消されることもあります。

(その場合は、再び刑務所に収容されて服役することになります。)

少し前にも、執行猶予歴のある芸能人が再び逮捕されたというニュースが報道され、世間を騒がせていました。

犯罪は「犯人を捕まえたらそれで一件落着」ではない、

ということを強く感じます。

犯罪者は、刑務所に入るにせよ入らないにせよ、

(ごく一部の例外を除いて)やがて社会に戻ってきます。

安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、彼らに、健全な社会の一員として、立ち直ってもらわなければならないのです。やみくもに刑を厳しくし、長期間社会から隔離するだけでは、解決になりません。

こうした様々な取組が続けられ、

一人でも多くの人が立ち直れるよう、関心を持ち続けたいと思います。

六法全書 平成27年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

少年鑑別所法(平成26年法律第59号)があります。

「少年鑑別所」という組織自体は昭和24年からあったのですが、

この法律ができるまでは独立の根拠法がなく、

旧少年院法にわずかな条文が置かれていただけでした。

各都道府県庁所在地など、全国で52か所に設置されていますが、

さて、皆さんは少年鑑別所についてどのくらいご存知でしょうか?

「非行少年が入るところ」くらいの漠然としたイメージはあっても、

少年院との違いなど、詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか。

ものすごくざっくり説明してしまうと、

少年鑑別所と少年院の関係は、成人で言う拘置所と刑務所の関係に似ています。

| 拘置所(少年鑑別所) まだ裁判(審判)の結果が出ていない人が収容される。 刑務所(少年院) |

ここで「どっちにしろ、自分は非行少年じゃないから関係ないよ」と思われた方、

それだけじゃないんですよ。

実は、少年鑑別所は「法務少年支援センター」としても活動しているんです。

非行少年と向き合う中で培ってきた専門的知識や技術を活用し、

地域の相談機関の一つとして、一般の方からの心理相談に応じてくれます。

ご本人だけでなく、ご家族の方、学校の先生、

また支援機関の方などからの相談も受け付けてくれるとのこと。

カウンセリングや、心理検査を受けることもでき、

もし、自分たちが対応できない場合には、

他の専門的な機関を紹介してくれたりもするそうです。

物質的には豊かになった反面、心の問題を抱えている人も多いと言われる現代。

こんな機関も助けてくれるんだということを覚えておくと、

少し、勇気が持てるかもしれません。

~~~

改正された法令として収録されたものとしては、

国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)があります。

この改正で、「山の日」が制定されました。

祝日の新設は、「海の日」以来、約20年ぶりのことでした。

(「海の日」は平成7年に法改正、平成8年から施行。)

これにより、年間の国民の祝日数は、15日から16日に増えました。

さて、「山の日」ってどんな日でしょう?

法律は、

「八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と定めています。

8月としては初めての国民の祝日で、改正法は平成28年1月1日から施行されていますので、日本で最初の山の日は、平成28年8月11日ということになります。

山に関する大きな出来事が8月11日にあった、というわけではなく、

日付を「8月11日」とするまでには紆余曲折があったようです。

制定の過程では、

「夏山シーズン前の、山々がもっとも輝く月」として

6月第1日曜日が提言されたり、

「8月13日からのお盆につながる、夏山シーズン」を狙った

8月12日を推す声も多かったといいます。

しかし、8月12日は、御巣鷹山日航機事故という悲劇があった日でもあり、

慰霊の日を祝日とすべきでないということから、最終的に8月11日とされたよう。

(参考:以前の記事でも触れましたが、2020年は「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」の規定によって、山の日が8月10日へ移動されます。)

都会で暮らしていると、

日常生活において「山の恩恵」について考えることはほとんどないのでは。

識者によると、

森林が山間部に分布することで、

災害の防止・洪水の緩和等の役割を果たしていたり、

貴重な動植物の生息生育の場であったり、

木材を生産するなど、

山は多面的な機能を有しているそうです。

また、美しい景観や、静けさ、森の香りなどが、人間の五感を楽しませ、

レクリエーション活動の場としても、山は重要な役割を果たしています。

(参考:林野庁HP)

せっかく増えた、新しい祝日。

山に関連したイベントなども多数おこなわれているようですので、

その意義を感じつつ、満喫したいものです。

六法全書 平成28年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)

があります。

(元号は令和に変わりましたが、法律の名前は「平成32年」のままです。)

“東京”オリンピック・パラリンピックではありますが、

国家的に特に重要ということで、国をあげて準備・運営に当たるための法律です。この年から、準備に取り組んでいたんですね。

内容としては大きく四つ、

①大会推進本部を設置する

②基本方針を策定する

③国有財産を無償で使用させるなどの「特別措置」を講ずる

④国民の祝日を特例としてずらす

ということが定められています。

このうち、③の「特別措置」って、どんなことするの?って思いませんか?

具体的には、

などのことが書かれています。

こうして法律の条文を眺めていると、

「国が何か特別なことをするためには、

いちいち法律を作ってからでないとできないんだ」

ということがよく分かります。

(例えば、あなたが、自分の持ち物を誰かにタダで使わせてあげようと思ったら、

それについて書かれた法律なんかなくても、自由に使わせてあげられますよね。

でも、国にはそれができないんです。)

また、④に“祝日をずらす”とありますが

具体的には、2020年に限り、

「海の日」を7月23日に、

「体育の日※」を7月24日に、

「山の日」を8月10日にするそうです。

(※「体育の日」は、2020年以降、「スポーツの日」に名称変更)

すると(開催の可否が議論されている昨今ですが、もし予定通り開催されれば)

7月23日はオリンピック開会式前日、

7月24日はオリンピック開会式当日、

8月10日はオリンピック閉会式翌日に当たります。

開催期間中の、東京中心部の混雑緩和を狙っているとのこと。

こんな風に、法律でたくさんの“特別扱い”が決められているなんて、

「オリンピック・パラリンピックって、本当におおごとなんだな」

って思います。

たくさんの人の思いを背負った大会、無事開催されることを祈りたいものです。

~~~

また、改正された法令として収録されたものに、学校教育法があります。

この改正によって、小学校から中学校までの義務教育を一貫しておこなう

「義務教育学校」が新設されるなど、小中一貫教育の制度化が図られました。

それまでは、各自治体や学校現場での取り組みが10数年以上にわたって蓄積され、成果が報告されていた中、正式に、小中一貫教育が学校制度として位置付けられたわけです。

多分、ご自分が小中一貫教育の学校を卒業したよ、という方はまだこちらにはいらっしゃらないかとは思いますが…

お子様が小中一貫校に通っているという方はいらっしゃるかもしれません。

小中一貫教育には、次のようなメリットがあるそうです。

その半面、

×生徒の顔ぶれが同じであるため、人間関係がリセットできない

×実施している学校の数が限られており、子どもがみんな進学できるわけではない

などのデメリットも言われています。

いずれにしても、一人ひとりに合った教育が受けられることが一番ですよね。

色々な選択肢が増えるということは、方向性として望ましいのではと思います。

今後も、注目していきたいものです。

(参考:文部科学省「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」)