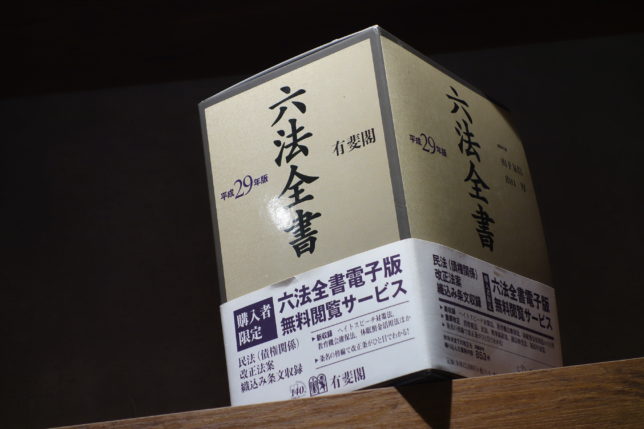

六法全書 平成26年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

食品表示法(平成25年法律第70号)があります。

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、

食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。

しかし、かつては

食品衛生法(厚生労働省)

JAS法(農林水産省)

健康増進法(厚生労働省)

という、所管省庁が異なる三つの法律でルールが定められていました。

複数の法律でバラバラにルールが定められており、制度が複雑であることで、

消費者等にとって分かりにくい表示になっているとの批判があったため、

これらを統合するものとして制定されたのが、この法律です。

食品表示法は、

それまでの食品衛生法等で定められていた事項を基本的に引き継いでいますが、

変更になった部分もあります。

| ①アレルギー表示のルールの改善 ②加工食品の栄養成分表示の義務化 ③機能性表示食品制度の導入 |

①アレルギー表示のルールの改正

これまで表示されていなかったものについても、

原則として個別の原材料や添加物にアレルゲンが表示されることとなりました。

②加工食品の栄養成分表示の義務化

容器包装に入れられた加工食品について、

熱量(カロリー)、タンパク質、脂質、

炭水化物、ナトリウムの量(食塩相当量)が表示されることとなりました。

スーパーやコンビニでお買い物する際、これらの表示をチェックして

健康的な食事をするよう気を配っている方も多いのでは?

③機能性表示食品制度の導入

それまで認められていた

「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」に加えて、

「機能性表示食品」の制度ができました。

機能性表示食品のパッケージには、

「おなかの調子を整えます」

「脂肪の吸収を穏やかにします」というような文言が表示されています。

これは、企業が表示したい“健康への働き”や“安全性”を証明する届出書類を

消費者庁に提出することで、表示が可能になります。

「トクホ」には厳しい認定基準があり、国が食品ごとに効果や安全性を審査しています。「栄養機能食品」は、既に科学的な根拠が確認されたビタミンやミネラルなどの国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品であれば、特に届け出なくても表示できます。

一方、「機能性表示食品」は、消費者庁に必要な書類を提出すれば、審査はなく、国の基準値なども設定されていないので、企業の責任において健康への働きを表示できるのが大きな違いです。

同じ「健康に良い」食品でも、種類によってこんな違いがあるなんて…

皆さんご存知でしたでしょうか?

違いをきちんと知り、健康の維持・増進のため、上手に取り入れたいものです。

(参考:日本医師会ホームページ「健康の森」気になるコトバ「機能性表示食品」)

~~~

改正された法令として収録されたものに、

刑法(明治40年法律第45号)があります。

刑法は、頻繁に改正されている法律ですが、

この年の改正では、刑の一部の執行猶予制度が導入されました。

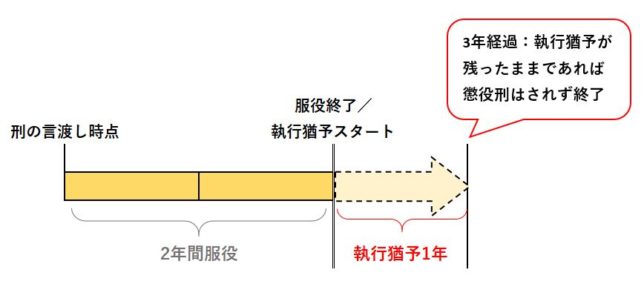

刑の一部の執行猶予制度とは、

裁判所が、3年以下の刑期の懲役・禁錮を言い渡す際に、その刑の一部について、1~5年間、執行を猶予することができる制度です。

例えば、「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役1年の執行を、3年間猶予する。」などの刑の言渡しが可能になりました。

この場合、まず、猶予されなかった2年の懲役刑の執行のため刑務所に服役することになります。

その服役が終わった後に、猶予された1年の執行猶予期間である3年間がスタートします。執行猶予が取り消されないで執行猶予の期間が満了すれば、残っている1年分の懲役刑の執行はされなくなる、という仕組みです。

この改正がおこなわれる前は、全部実刑か、全部執行猶予かの二択でした。

全部執行猶予とされた場合には、

その人に再犯防止・改善更生の教育や指導を義務付けることはできませんし

短期の実刑とされた場合には、

施設内で再犯防止・改善更生の教育や指導をするにも、

仮釈放後に保護観察に付してこれらの教育・指導を行うにも期間が短く、

十分な効果を挙げられない場合があるとの指摘がなされていました。

そこで定められたのが本制度。

一定期間施設内で教育・指導を実施したのち、刑の一部の執行を猶予し、

その猶予期間中に社会内で改善更生を促す働き掛けをおこなえるようにすることで、再犯防止や改善更生を図ることを目的としています。

対象は、初入者と、薬物自己使用の累犯者などです。

執行猶予期間中に、罪を犯して禁固以上の刑に処せられた場合などには、

一部執行猶予が取り消されることもあります。

(その場合は、再び刑務所に収容されて服役することになります。)

少し前にも、執行猶予歴のある芸能人が再び逮捕されたというニュースが報道され、世間を騒がせていました。

犯罪は「犯人を捕まえたらそれで一件落着」ではない、

ということを強く感じます。

犯罪者は、刑務所に入るにせよ入らないにせよ、

(ごく一部の例外を除いて)やがて社会に戻ってきます。

安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、彼らに、健全な社会の一員として、立ち直ってもらわなければならないのです。やみくもに刑を厳しくし、長期間社会から隔離するだけでは、解決になりません。

こうした様々な取組が続けられ、

一人でも多くの人が立ち直れるよう、関心を持ち続けたいと思います。